О великих цивилизациях Америки мы до сих пор знаем до обидного мало. Цивилизации на основе производящего продовольствие хозяйства возникли там лишь в двух наиболее благоприятных для этого районах — в Мезоамерике (на покрытом джунглями перешейке, соединяющем континенты) и в Южной Америке, в долинах рек, стекающих с Анд.

Это были странные, на европейский взгляд, цивилизации. Большие каменные, торговые города, четкую систему управления обширными пространствами и многомиллионным населением создали люди практически каменного века.

У них не было не только железа и стали, но даже бронза и медь были не в большом ходу — у них были искусные ремесленники, работавшие по золоту и серебру, но давно обиходной в Евразии металлургии создано не было.

Американцы могли рассчитывать только на свою мускульную силу — одомашненных животных у них тоже практически не было. Они наверняка использовали системы рычагов, но здесь, в отличие от Евразии, не появилось облегчающих труд механизмов, основанных на колесе и зубчатой передаче.

Только в Андах не увлекались человеческими жертвоприношениями. Остальные же были уверены что Солнце ходит по небу не само по себе — для его движения и продолжения существования мира нужна жертвенная человеческая кровь, много крови. Можно восхищаться искусством строителей величественных пирамид, но не надо забывать при этом того, чем являлись эти пирамиды — огромными алтарями, на которых приносили массовые (тысячные) кровавые человеческие жертвы, а расчлененные на их вершинах тела сбрасывались с высоты…

При этом, все мы сейчас широко пользуемся, без преувеличения, величайшими достижениями американских цивилизаций — картошкой и кукурузой, помидорами и фасолью, подсолнечником и табаком, ананасами, авокадо, какао…

Майя — самая древняя американская цивилизация, ее характерные следы археологи находят уже в слоях 2-го тысячелетия до н. э. Но в 9-м веке н. э. по до сих пор непонятной причине население начинает покидать майянские города, которые быстро затягиваются джунглями — и цивилизация угасает. Еще раньше сошла на нет и древняя цивилизация ольмеков.

Самые известные американские цивилизации — чибча, ацтекская и инкская — сформировались довольно поздно — в 11-12-14 веках. Но на каком культурном слое они взошли, до сих пор остается неясным.

Долгое время скудость сведений о цивилизациях Мезоамерики списывали на испанских монахов, торжественно сжегших на костре богатую библиотеку ацтеков. Однако, были найдены документы, из которых явствовало, что нечто подобное за сто лет до этого проделали сами ацтеки, после чего заново переписали историю и своего, и окружавших их народов — монахи жгли уже тщательно отцензурованую ацтекскую историю:

«Хранилась их история.

Но она была сожжена тогда,

когда в Мехико правил Ицкоатль.

Было принято решение,

и ацтекские господа сказали:

Не подобает, чтобы все люди

знали рисунки.

Те, кто подчинены,

испортятся,

и все на Земле станет неправильным,

потому что в них содержится много лжи,

и в них многие почитаются как боги».

Так что, после такого двойного уничтожения памяти о прошлом сегодня археологам приходится буквально по крупинкам собирать сведения об этих исчезнувших цивилизациях…

В европейском Средневековье предпринималось множество попыток написать полную историю человечества, пристегнув к ней историю собственного отечества. И все эти истории начинались с одного и того же момента — с сотворения мира и человека. Не будем оригинальничать и тоже попробуем начать с самого начала.

«Сотворение» нашего мира началось тогда, когда человекообразные обезьяны начали давать генетические модификации, представители которых уже отдаленно напоминали нас, людей. Дата эта учеными постоянно отодвигается, и сейчас большинство из них считает, что произошло это примерно 7 миллионов лет тому назад. Произошло это в Африке, и с тех пор этот континент постоянно выбрасывал в остальной мир все новые виды человекообразных, каждый из которых имел в Евразии свою собственную судьбу (как правило, печальную — все они вымерли). В конце концов, 200 тысяч лет тому назад из Африки в Евразию вышли группы существ, которых ученые называют homo sapiens. Вот они-то, «сапиенсы», сумели выдержать все невзгоды, ко всему приспособиться и заселили постепенно все континенты Земли. Это — мы с вами, вернее, наши прямые предки.

«Пещера рук», Аргентина, 9 тысяч лет тому назад

«Пещера рук», Аргентина, 9 тысяч лет тому назад

И вот, когда расселение людей по планете в основном завершилось, постепенно начала ощущаться разница в скорости развития разных человеческих сообществ.

Решающим было то, как быстро человеческие общины переходили от охоты и собирательства к самостоятельному производству продовольствия — к выращиванию на полях зерна и к разведению одомашненных животных. После такого перехода всегда появлялся излишек еды, ее запасы, — и человек впервые, пожалуй, мог разогнуть спину и заняться еще чем-нибудь, кроме ежедневного добывания пропитания.

При этом возникало множество новых потребностей — зерно нужно было вовремя посеять — появилась потребность в календаре (а значит, изучении звездного неба); нужно было изобрести новые орудия труда, которые бы рыхлили землю и срезали колосья; собранное зерно нужно было перевозить с полей (потребность в колесных повозках); надо было научиться его сохранять до нового урожая (надо было научиться делать прочные глиняные емкости) и, наконец, нужно было это зерно суметь обработать, суметь превратить его непосредственно в пищу. На каждом шагу нужны были все новые и новые знания, новые (великие!) изобретения, — переход от потребительного хозяйства к производящему резко ускорял прогресс практически во всех областях.

Скорость этого развития зависела от того, куда забросила судьба человеческие коллективы. Здесь несомненным преимуществом пользовались люди, осевшие в наиболее благоприятных для такого перехода местах. Это, прежде всего, Южная Евразия.

На территории современного южного Китая, было не только много воды и солнца, но и в диком виде росло растение, которое, нуждаясь и в воде, и в солнце, обильно плодоносило съедобным и очень калорийным зерном — рис. Цивилизации, выросшие на возделывании этой поистине драгоценной культуры, до сих пор называются «рисовыми».

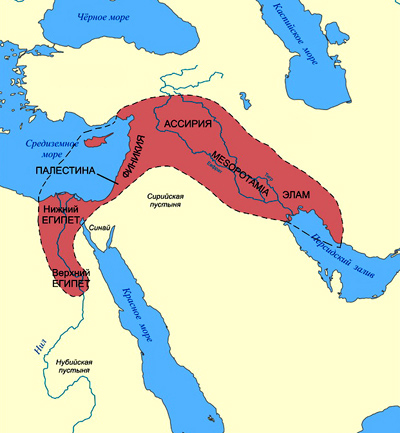

Другим очагом производства продовольствия стал район так называемого «плодородного полумесяца», который тянулся от Нила через Палестину до Тигра и Евфрата. Климат здесь мало подходил для рисоводства, зато в этом районе в изобилии росли дикие засухоустойчивые злаки — пшеница, рожь, ячмень, овес. Они-то и стали основой здешних цивилизаций — Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Хеттское царство, Израиль, Египет, а позже цивилизации Средиземноморья — Финикия, Крит, Греция, Рим.

И, что очень важно, здесь водились звери, которые были пригодны для одомашнивания и содержания их при человеке — лошади, буйволы, коровы, ослы, овцы, козы, свиньи. И это было не только молоко и мясо. Лошади и буйволы были тяглом — животными, которые могли тянуть за собой соху, делать борозду, рыхлить почву для посадки зерна будущего урожая, могли перевозить урожай.

Остальным регионам повезло значительно меньше. В центральной и северной Евразии производящее хозяйство поначалу давало лишь чуть больше, чем охота и собирательство (слишком холодно, слишком сухо). В Австралии, которую от остального мира отделило море, переход к производству продовольствия практически так и не произошел. В Америках, которые тоже оказались в изоляции, научились выращивать съедобные растения, в Евразии неизвестные. Но там не нашлось животных, способных стать тягловой силой тамошних цивилизаций. Американцы проявляли чудеса изобретательности в одомашнивании диких растений и выращивании своих урожаев, в организации своих обществ, но одной мускульной силы было мало для того, чтобы заочно конкурировать с евразийцами, обеспеченными самой природой — и высокоурожайными культурами, и тягловыми и военными животными. ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ

Азиатские цивилизации (Китай, Индия и цивилизации «плодородного полумесяца»), разделенные непроходимыми тогда горами и пустынями, тысячелетия существовали в изоляции друг от друга. Тем не менее, у них были общие черты, которые позже позволили назвать их «Востоком».

А первым зародышем цивилизации, которую можно было назвать «Западом», стала в 6-5 веках до н. э. Древняя Греция. Здесь в целом ряде городов-государств была опробована еще невиданная система управления — демократия, здесь впервые появились общие для всех законы, здесь появилась философия, литература, которую можно читать и сегодня, театр, спортивные состязания.

Греция столкнулась с Персидской державой, и эта борьба впервые была осознана, как столкновение двух непохожих и взаимно чуждых цивилизаций. Александр Македонский увлек греков в свои грандиозные походы на Восток и греческая культура, греческий образ жизни распространились по всему Ближнему Востоку.

А на западе, в Италии, уже поднималась новая сила — Рим. Его суровая, в высшей степени организованная, жесткая и сложная демократия сумела выстроить государство, основанное на законе и порядке.

Его легионы распространили власть Рима на все Средиземноморье, а затем и почти на всю западную и центральную Европу. Римская империя дошла до границ, переходить которые уже не имело смысла. Завоеванные народы постепенно растворялись в Империи, и через какое-то время обитатели всей Италии, Испании, Северной Африки, Балкан получали римское гражданство. Для того, чтобы эффективно защищать «римский мир», империю разделили надвое. Столицей Восточной части империи стал Константинополь.

И здесь в жизни Рима произошел духовный, религиозный переворот, который во многом определил дальнейшую судьбу Западного мира.

В Палестине жил тогда народ, который — единственный в тогдашнем мире — исповедовал единобожие — иври, евреи. Но их религия, иудаизм, не предусматривала широкого распространения — «чужаков» евреи к своим общинам не подпускали, с иноверцами старались не общаться. Но в 1-м веке внутри него зародилось учение, которое утверждало, что ожидаемое евреями пришествие Спасителя мира уже произошло, что проповедник Иисус из Назарета, казненный римлянами по требованию еврейской общины, и был долгожданным Мессией, Сыном Божиим, что Он принес в мир Новый Завет, в котором уже не было запрета на распространение веры среди других народов.

В конце 1-го века в Палестине вспыхнуло антиримское восстание, которое римляне подавили с присущей им жестокостью — единственный иудейский Храм был разрушен, а непокорный народ изгнан с родины. Вместе с правоверными иудеями изгнанниками оказались и евреи-христиане, которые разнесли «Благую весть», рассказы о жизни и смерти Иисуса, Евангелия по всем уголкам Империи.

Их странная вера в распятого на кресте Бога, Его проповеди, записанные учениками, неожиданно оказались столь притягательными, что христианами становились все новые и новые тысячи вчерашних язычников. Римские власти пытались бороться с отступниками от «веры отцов», христиан распинали вдоль дорог, сжигали, бросали на съедение диким зверям в цирках — все было напрасно, их мученичество только множило ряды ревнителей новой веры. Наконец, в 4-м веке запрет на исповедование христианства был снят. Более того — императоры с семьями крестились вместе со всеми и становились покровителями этой религии. Глава городской христианской общины, епископ Рима, получивший духовную власть от ближайшего ученика Иисуса, апостола Петра, стоящего с ключами у врат рая, стал «папой» — наиболее чтимой в Церкви фигурой.

Но с 4-го века климатические перемены вызвали «великое переселение народов», движения скотоводческих кочевых племен Центральной Азии, которые наступая друг на друга, наталкивали племена на старые земледельческие империи — Китай и Рим.

О том, что произошло дальше — этому и посвящен Курс.

(7-10 века) Хазария

(800) Карл Великий объявляет о воссоздании Западной Римской империи

(802) В Камбодже создается Ангкорское королевство

(809) Арабский халиф Гарун аль-Рашид основывает центр переводов античных авторов, постепенно заполняющего приданную ему библиотеку

(812) Китайские власти вводят в обращение первые в мире банкноты (бумажные деньги)

(821) Три внука Карла Великого разделили между собой его империю. Зарождение германского, итальянского и французского государств

(859) В марокканском городе Фес основан первый в мире университет — Аль-Карауин

Монахи и монастыри в Европе в Средние века

(862) Летописная дата «призвания варягов» в Ильменские земли

(896) В Европе появляются венгры (мадьяры)

(9-11 века) «Эпоха викингов»

(988) Крещение Руси. Князь Владимир Святославич

(начало 11 века) В Японии написаны романы «Гэндзи-моногатари» и «Записки у изголовья»

(1054) Раскол христианской церкви на православие и католичество

(1048-1131) Жизнь Омара Хайяма

Конец 11 века — появление в Европе первых университетов

(1096—1099) Первый Крестовый поход европейского рыцарства и образование христианских королевств в Палестине

(1169) Взятие Киева Андреем Боголюбским, разграбление города и увод части населения во Владимиро-Суздальскую землю

(1118—1170) Судьба. Томас Бекет

(1180—1185) Война самурайских кланов в Японии и установление в стране власти сёгунов из рода Минамото

(1182) Резня католиков в Константинополе

(1118-1185) Судьба. Андроник Комнин

(1185) Неудачный поход северского князя Игоря на половцев (сюжет «Слова о полку Игореве»)

(1187) Саладин отвоевал у крестоносцев Иерусалим

(12 век) Начало экономического и политического взлета Венецианской республики

РУСЬ НАКАНУНЕ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

Новгород

«Древнерусский князь не воплощал всей полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать себя хозяином своей земли… При таких условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде Православной демократии. С точки зрения свободы, существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече ничуть не более князя обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью, и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой» [городской «верхушкой»], вечем и «владыкой» [главой новгородской епархии] давало здесь больше возможностей для личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам, сквозь дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве»

(Георгий Федотов, историк)

«…Те земли русские, кои остались нетронутыми ни татарами, ни соседями, устояли и развились на просторе собственными своими силами, как бы в доказательство того, что способен совершить русский человек, когда он может располагать собою: Новгород и Псков останутся навсегда единственным проблеском в этом тысячелетнем мраке русского бытия. Но как дорого заплатил Новгород за эту чистую славу, которою он озарил историю русского народа! Царь Иван Васильевич, бешено-жестокий, и которого снисходительная история назвала только грозным, отмстил по-своему Новгороду за отступление от общего порядка»

(Николай Тургенев, декабрист)

Юго-Запад

Имеющим понятие о «Слове о полку Игореве» будет небезынтересно узнать, что сталось с детьми главного его героя князя Игоря Святославича на Юго-Западе Руси, а заодно почувствовать обстановку в Галицкой земле. Галичане пригласили к себе на княжение сразу троих Игоревичей, но они, желая подавить оппозицию своей власти, повели против своих бояр настоящую войну на истребление, и убили их, по свидетельству летописи, до полутысячи. С рук это им не сошло, — они были схвачены и повешены.

Северо-Восток

Для истории России в ее нынешних границах, для истории великороссов особый интерес представляют порядки, характерные для северо-восточной окраины Древней Руси.

По поводу географической, природной обособленности северо-запада от киевского центра Руси можно вспомнить историю из былины об Илье Муромце, — о том, какие подвиги богатырские пришлось ему совершить, когда он решился кратчайшим путем проехать со своей родины в столицу:

«А проехал я дорогой прямоезжею

Из стольного города из Мурома,

Из того села Карачарово».

Говорят тут могучие богатыри:

«А ласково солнце Владимир князь!

В очах детина завирается:

А где ему проехать дорогу прямоезжую;

Залегла [заброшена] та дорога тридцать лет

От того Соловья-разбойника».

К этому же можно добавить, что часть этих глухих вятичских лесов сохранилась и поныне под названием «брянских» (Брянск — Дебрянск), которые и через тысячу лет представляли собой надежное укрытие для населения во времена вражеского нашествия и прославились в последней войне как крупнейшие партизанские районы.

Тема Обособление дает материал и для знакомства с долгой дискуссией великорусских и украинских историков по поводу национальной принадлежности «киевского наследства».

Вот взгляд на события тех веков Василия Ключевского:

«…Русская народность, завязавшаяся в первый период, в продолжении второго разорвалась надвое. Главная масса русского народа, отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада к Оке и верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России, спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного государства, опять пришла на днепровский юго-запад, чтобы спасти остававшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного ига и влияния».

Украинские историки, напротив, утверждают, что прямыми наследниками Киевской Руси являются именно украинцы, что «приписывать киевскому периоду центральное место в истории России значило бы не только приуменьшать самобытный вклад поляно-украинцев, но и обременять прошлое русского народа, так сказать, бесплатным приложением, мешающим поиску собственных корней. Уж если на то пошло, и у киевской «государственности» были куда более прямые наследники, чем Ростов, Суздаль, Владимир, Тверь и Москва. Куда более важную и значительную часть киевского наследия сохранили Галицко-Волынское княжество и за ним — Великое княжество Литовское с его сильным украинским и белорусским элементами.

Каково же … отношение истории России к истории Киевской Руси? Точно такое же, каково отношение истории Франции к истории Римской империи. Как Галлия — бывшая провинция Рима — обязана ему многими элементами своего последующего общественно-политического уклада, законодательства и культуры, так же точно многим обязана Киеву Москва. Но второй акт той исторической драмы, начало которой было положено в Киеве, разворачивался вовсе не в Москве. Московский период не был продолжением киевского. И хоть Москва многое позаимствовала у Киева, настоящее объяснение ее истории … следует искать путем внимательного изучения географических, политических и этнических условий Северо-Восточного региона».

Это изложение взгляда крупнейшего украинского историка начала 20 века Михаила Грушевского современным канадско-украинским историком О. Субтельным.

Более подробный разговор вокруг этих тем — впереди (когда будут анализироваться последствия монгольского нашествия и века пребывания Северо-Запада бывшей Древней Руси в составе Золотой Орды). А пока можно закончить словами того же Субтельного:

«Короче говоря, все эти «споры о наследстве» доказывают лишь одно — а именно то, насколько трудно отделимы чисто научные проблемы от политических и идеологических, когда речь заходит об истории Киевской Руси».

Представления о том, каким должно быть общество, как должно быть устроено государство, складывались на Руси (как и везде) на примерах прошлого и современности. Востоку с его древней культурой и огромным историческим опытом было чем поделиться с «новичком», но влияние его в то время было, по-видимому, весьма слабым — культурные и политические центры Востока от Руси были далеко, а затем прибавилась и религиозная отчужденность. Так что, наибольшее воздействие шло с двух направлений — из западной Европы и из Византии.

ИМПЕРИЯ РОМЕЕВ И РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Нам меньше всего хочется, чтобы Византия предстала лишь в качестве некоего абстрактного образца для сравнения или шаблона, который можно лишь прикладывать к современным ей, но выжившим обществам. Вот отрывки из книги французского византиеведа Диля, которые могут дать хотя бы отдаленное представление о богатстве, многообразии, многокрасочности жизни в правление императоров из рода Комнинов (12 век):

«…Комнины проявляли большое внимание к церкви. Они с одинаковым усердием подавляли и ереси, и свободную мысль, когда эта последняя проявилась в возрождении платоновской философии в стенах Константинопольского университета. Они тщательно следили за нравами духовенства… увеличивали в Константинополе количество благочестивых учреждений: монастырей, больниц, церквей… Наконец, можно назвать немного дворов, столь изящных и утонченных, как двор Комнинов. Влахернский дворец в глубине Золотого Рога, куда императоры перенесли свою резиденцию, был, по свидетельству современников, чудом роскоши и красоты. Здесь вокруг государя… собиралось общество, поглощенное развлечениями и праздненствами, были позаимствованы даже некоторые излюбленные развлечения Запада, например турниры и мистерии [своеобразные спектакли религиозного содержания]; в этом обществе большое место занимали интриги и авантюры, женщины блистали там своим кокетством и изяществом, и весь этот юный, пылкий и полный страстей мирок равно интересовался как истинной наукой, так и оккультизмом, магией и астрологией…

Началось подлинное возрождение классического духа и античной традиции. Императоры оказывали покровительство ученым и эрудитам, богословам и риторам, чье красноречие было украшением всех торжественных церемоний, а также придворным поэтам… Искусство с неменьшим блеском продолжало традиции предшествующего столетия, и его влияние распространялось из глубины Востока до крайних пределов Запада. …Еще поныне собор святого Марка в Венеции со своими пятью куполами, богатством мрамора и серебряных и золотых украшений, красотой своей мозаики и пурпурно-золотым мерцанием, озаряющим его своды, дает наиболее точное представление о блеске Византии в эту эпоху… Константинополь возбуждал восхищение всего мира, и все те, кто побывал в нем, возвращались ослепленными его великолепием…

Но это было опасное благоденствие, ибо наряду с восхищением оно возбуждало всеобщую зависть и дорого обошлось империи в момент, когда обнаружилась ее слабость».

Из одного этого описания можно себе представить отношение константинопольцев к варягам-русам, периодически появлявшимся под стенами города во главе «охочих людей» из северных лесов — не только как к варварам, но и как к совершенным дикарям.

Из школьных учебников обычно можно вынести только одно впечатление о русо-славянских походах на Босфор: византийцы «наших» ужасно пугались, трепетали, и всё боялись, как бы они не захватили их[него] Константинополя. Здесь и Александр Сергеевич внес посильную лепту — «твой щит на вратах Цареграда»! При этом надо быть в курсе, что обычай вешать на городские ворота щит знаменовал собой вовсе не знак победы, а обязательство, согласно заключенному договору, защищать город от его врагов. Ну, что могли сделать славяне даже под водительством таких лихих рубак, как варяги, самой мощной в тогдашнем мире крепости, каковой являлся Константинополь!

Чтобы несколько охладить шапкозакидательское самомнение отечественных литераторов, посмотрите описание штурма Константинополя турками, — для взятия такой твердыни мусульманам пришлось довести свое численное преимущество до 1:17, а для того, чтобы проломить хотя бы в одном месте ее стены, — специально создать и с огромными трудностями подтащить сверхтяжелую артиллерию.

Так что, — приучайтесь смотреть на исторические события здраво.

Владимир СОЛОВЬЕВ. О разделении Церкви

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО

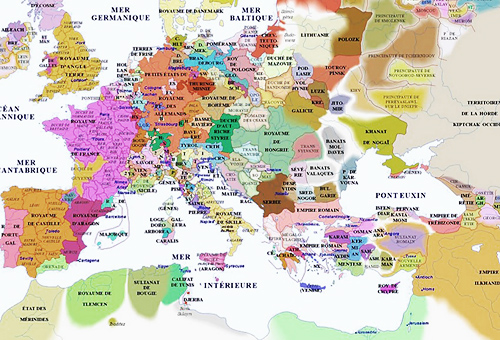

Число самостоятельных древнерусских княжеств в накануне монгольского нашествия (250) кажется необычайно большим, а степень политической раздробленности страны — чрезмерной. Однако, сравнивая Русь и западноевропейские страны этого времени, следует отметить, что степень политической раздробленности там была выше — и выше значительно.

Мы не располагаем подобными подсчетами по крупным странам, но известно, например, что в Германии на территории одной только земли Баден-Вюртемберг располагалось более шести сотен (!) вполне независимых карликовых государств (а такие же карликовые политические партии, выступавшие за восстановление былой независимости этих микрогосударств прекратили свое существование лишь в 60-е годы 20 века).

Стоит добавить, что в это время (в 12-13 веках) европейские государства из племенных союзов, располагавшихся на определенных территориях, превратились в конгломераты феодальных мини- и микрогосударств, связанных между собой только вассальными, договорными обязательствами своих повелителей. Четко очертить территорию королевства вообще не представлялось тогда возможным, поскольку вассальную присягу королю часто приносили сеньоры, земли которых располагались в глубине другой страны, а на территории его страны были земли вассалов короля-соседа (самый яркий пример тому — более половины территории Франции было в вассальной зависимости от английских королей, а сам английский монарх, будучи «по совместительству» герцогом Нормандским, графом Аквитанским и пр., являлся в этих качествах вассалом французской короны). Эта феодальная «чересполосица» стала причиной ожесточенных и длительных войн, когда начался другой процесс — складывание национальных государств на компактных территориях.

Говоря о цеховой организации ремесленного производства в западноевропейских городах, обратите внимание, что западный ремесленник, выросший в жестких условиях цеха, из поколения в поколение воспитывался в величайшем уважении прежде всего к качеству своей продукции. Таким образом, за сегодняшними рекламными табличками на многих товарах «Европейское качество!» стоят века и века воспитания работника, до тонкостей знающего все секреты своей профессии, уважающего свой труд и гордящегося своим изделием.

С грустью можно констатировать, что в городах Руси подобной формы самоорганизации работников достаточно определенно зафиксировать пока не удалось (скорее всего, они просто не успели сформироваться до катастрофы монгольского нашествия, особенно разрушительного для городского ремесла).

О средневековой науке у нас сложилось представление, весьма далекое от реальности. Ее основой была схоластика. Сейчас под этим словом подразумевается бесплодное умствование, переливание из пустого в порожнее, задавание себе бессмысленных, лишенных практической ценности вопросов и попытки их разрешить с помощью надуманных правил. Это несколько не так, а вернее, совсем не так.

Тогдашняя наука старалась дать сокращённое, но всеобъемлющее представление о любом вопросе. Это предполагало доскональное изучение поставленного вопроса и скрупулезное рассмотрение его во всех мыслимых вариантах. У них не было никаких приборов, но была голова — и логика, основы которой разработал еще воспитатель Александра Македонского Аристотель. И тогдашние ученые довели свое логическое мышление до совершенства, до виртуозности. И именно этому они и учили своих учеников.

Соответственно и о средневековом образовании у нас сложились представления, имеющие мало общего с реальной тогдашней практикой. Мы почему-то уверены, что оно основывалось на зубрежке, механическом запоминании огромных и сложных текстов. Может быть, такое и практиковалось в монастырских школах, но сохранившаяся университетская документация показывает нам совсем другую картину.

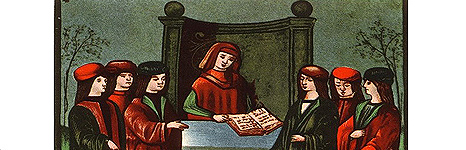

В университетах старались установить творческий характер обучения, в котором делался упор не столько на механическое заучивание и даже не на «вопросы на понимание», а на учебные споры, дискуссии.

При выпуске из университета студенты в качестве «дипломной работы» должны были продемонстрировать не только свою эрудицию, но и способность определить свою точку зрения и умение ее отстоять под градом критики на выпускном диспуте. Важно отметить, что такие способы освоения материала широко применялись не только в математике, медицине, философии, но и на богословских факультетах. Студенты регулярно слушали открытые диспуты своих профессоров, учились конструктивно спорить сами. На богословских учебных диспутах-тренингах специально избирался один из студентов, который обязан был в споре отстаивать точку зрения дьявола (именно из средневековой университетской жизни до наших дней дошло выражение «адвокат дьявола»).

Вот выдержка из методического документа парижской Сорбонны о порядке богословских диспутов:

«Магистр студентов должен назначить вопросы оппоненту и отвечающим по крайней мере за две недели перед каждым диспутом. Если он не сделает этого и по этой причине нарушится диспут, он должен поставить две кварты вина.

…Каждое воскресенье… в капелле или другом подходящем месте должен проходить честный и полезный диспут. Он проходит так, что оппонент выдвигает главную аргументацию и приводит возражения для того, чтобы другие имели возможность выступить. И он выдвигает не более восьми положений, а каждый из выступающих должен выдвинуть три. И никто не должен приводить сдвоенных аргументов… или ведущих к невозможности доказательств. Никто не должен также объединять множество аргументов в один. Отвечающий может выставить только три заключения. Каждое из них может подкрепляться чьим-либо авторитетом и разумным доводом, если отвечающий сможет это сделать. Если же не сможет, то либо авторитетом, либо разумным доводом без заключений».

«Если магистр студентов увидит, что диспутанты плохо понимают друг друга, он должен привести их к взаимопониманию. Если он увидит, что диспутанты спорят не ради установления истины, а из тщеславия, он должен водворить молчание. Если кто-либо не повинуется магистру даже после третьего предупреждения, выраженного словами: «Я налагаю на Вас молчание», этот участник должен поставить две кварты вина в конце диспута для всех тех, кто присутствует к моменту его окончания…

…В этом доме все являются товарищами и соучениками…»

При всем при том каноническая чистота поддерживалась весьма строго, — книги, признанные еретическими, сжигались, а их авторы отправлялись на покаяние в монастыри. Характерно, однако, что при определении еретичности той или иной концепции самое весомое слово принадлежало не светским властям, а часто и не церковным иерархам, а все той же независимой академической Сорбонне.

Студенческая лирика 10-13 веков: ПЕСНИ ВАГАНТОВ

Самый популярный рыцарский роман Средневековья: 12 век. Кретьен де Труа. ИВЭЙН ИЛИ РЫЦАРЬ СО ЛЬВОМ

Мы хотели бы, чтобы в связи и с этими темами продолжилось знакомство с линией Георгия Федотова, проанализировавшего генезис свободы, характерной для современного Запада:

«…Прежде всего необходимо подчеркнуть и не уставая повторять, что свобода зарождается в Средневековье, хотя своего полного развития достигает в XIX веке…

Западная церковь пережила кризис Римской империи… Она победоносно встретила волны варварских вторжений и покорила их кресту и Риму. Она не растворилась в германских королевствах и не слилась с ними в «симфонии», подобной византийской, но сохранила свою независимость от государства, и даже более — свою учительскую и дисциплинарную власть над ним. Однако, до теократии дело не дошло. Варварская стихия восставала против римской опеки. Установилось двоевластие, двойное подданство… …Каждый человек был подданным двух царств: града Божия и царства земного. В его сердце сходились и часто сталкивались оба суверенитета, из которых один — и только один — притязал на абсолютное значение… Размежеваться было трудно… Сложность вызывала постоянный конфликт, по существу неразрешимый. И в этом конфликте создалось и окрепло первое, хотя и смутное, сознание свободы.

Человек должен был выбирать; волей судеб каждый христианин становился судьей в споре двух высочайших авторитетов: папы и императора. В грандиозных конфликтах XI-XIII веков все общество раскалывалось надвое в этом споре. При этих условиях, каковы бы ни были социальные устои общества, не могло быть и речи об абсолютной светской власти…

Обращаясь к самому феодальному миру, мы наблюдаем в нем зарождение иной свободы, менее высокой [чем свобода убеждений], но, может быть, более ценимой современной демократией — той, которую мы условились называть свободой тела. В феодальном государстве бароны — не подданные, или не только подданные, но и вассалы… В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них — его «тело» — защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля…

Во время коронации английских королей, в самый торжественный момент, когда монарх возлагает на свою голову корону, все пэры и пэрессы, присутствующие в Вестминстерском аббатстве, тоже надевают свои короны. Они тоже государи, наследственные князья Англии. Сейчас это символ уже почти не существующих сословных привилегий… То, что раньше было привилегией сотен семейств, в течение столетий распространилось на тысячи и миллионы, пока не стало неотъемлемым правом каждого гражданина.

В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии. Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Востоке. «Мужик» стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть «мой государь», и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они). Мы говорим не о пустяках, не об этикете, но о том, что стоит за ним.

В Magna Charta граждане Лондона разделяют некоторые привилегии баронов. В XI — XIII веках повсюду в Европе существовали свободные городские общины, коллективные сеньории, наделенные привилегиями общей и личной свободы.. Освобожденные города тянули за собой деревни. Крепостное право смягчалось и отмирало под влиянием свободного воздуха городов.

Таков схематический рост свободы. Действительность была много сложнее…

Мы нисколько не хотим идеализировать средневековье. Свободолюбивые бароны были, большей частью, жестокими господами своих подданных. В хищнике, разбойнике, тиране нам трудно узнать отца нашей свободы. Как трудно поверить, что за духовную свободу боролась католическая Церковь, сжигавшая еретиков на кострах. Свобода совести, конечно, и не снилась князьям средневековой церкви. Свобода была им нужна не для верующей личности, а для «Церкви», то есть для ее иерархии. Впрочем, и папы должны были делиться ею с университетами, как бароны с купцами. Важно было то, что в результате их борьбы за свободу призрак тоталитарного государства на Западе рассеялся на много веков. …Всевластию государства был положен предел».

11 — 13 ВЕКА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ

К объединению и централизации Англии хотелось бы добавить, что этой стране повезло с самого начала — Вильгельму Завоевателю было легче выстраивать свое государство, чем другим королям, потому, что после военного разгрома местных феодалов он имел возможность начать «с чистого листа» и продумать заранее все детали организации своей власти, не встречая сильного сопротивления владетельных аристократов. Он провел всеобщую перепись населения своего государства, чтобы никто не мог уклоняться от королевских налогов (на вопросы писцов жители обязывались отвечать чистую правду, как на Страшном суде, и поэтому эта перепись получила название «Книга Страшного суда»). При нем возводились укрепленные замки, из которых рыцари могли контролировать всю округу, но крупным владетелям они раздавались не «одним куском», а мелкими «фрагментами», расположенными в разных частях страны — ни один барон в принципе не мог создать свое собственное «государство в государстве».

Но ближайшие потомки Вильгельма, так же, как и германские императоры, погнались за миражом большой империи, поскольку в их владении находилась не только Англия, но и добрых 2/3 Франции. Они считали, что могут претендовать и на французскую корону (что и привело впоследствии к Столетней войне).

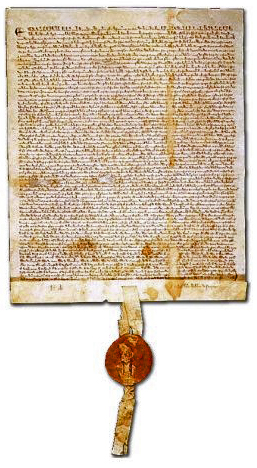

В Главе содержание самого, пожалуй, важного документа эпохи Средневековья, «Великой хартии вольностей», кратко изложено «своими словами». А вот подлинный текст ее знаменитой 39-й статьи (в переводе, разумеется):

«Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен вне закона… и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его и по закону страны».

Во время крестовых походов западноевропейцы встретились не только с мусульманским, но и с византийскими миром, — и здесь они были представителями совершенно разных традиций:

«Характерен эпизод, произошедший на церемонии принесения крестоносцами клятвы верности императору [в константинопольском дворце басилевса]. В отличие от французского короля, который считался «первым среди равных», в византийском императоре… его подданные видели своего неограниченного господина, священную особу. Эти представления поддерживались весьма сложными пышными церемониями. При появлении басилевса следовало пасть ниц, в его присутствии нельзя было сидеть. Латиняне не только отказались исполнять унизительные процедуры, но и один из них, граф Роберт Парижский, на глазах у всех уселся на императорский трон. Когда его попросили встать, сказав, что «не в обычае у басилевсов, чтобы подданные сидели рядом с ним», то Роберт ответил: «Что за деревенщина! Сидит один, когда вокруг него столько славных воинов». Зерна неприязни между Востоком и Западом начали прорастать во время Первого крестового похода». «Византийцы считали западных рыцарей… грубыми, наглыми, невоспитанными и необразованными людьми, а люди Запада видели в греках лукавых, вероломных рабов».

(«История средних веков» А. Гуревич, Д. Харитонович)

Когда разговор зайдет о Тевтонском ордене — будьте осторожнее. Привычный для нас образ могущественного врага, вынашивающего завоевательные планы в отношении Руси, несколько блекнет после ознакомления с реальными силами северных крестоносцев и историей их столкновений с соседями. Сотня рыцарей (численность ордена в середине 13 века) — это не та сила, с которой можно было планировать широкомасштабные наступательные операции против даже одного Новгорода. К тому же большая часть орденских сил была постоянно связана на других границах — против агрессивно настроенных литовцев, неоднократно наносивших крестоносцам чувствительные поражения в военных столкновениях (не говоря уж о регулярных восстаниях не желавших креститься пруссов, поголовно вырезавших при этом все христианское население края).

Обвинения в тотальном уничтожении племени пруссов также вряд ли обоснованы. Насильственная перемена религии привела в конце концов к культурной ассимиляции, а не к физическому вымиранию коренного населения. Этой ассимиляции во многом способствовали многочисленные школы, вся система образования, созданная крестоносцами. Пруссов посылали учиться и в европейские университеты: до начала 16 века университетское образование получили более четырех тысяч пруссов, а до 1420 года только в Пражском университете (одном из лучших в тогдашней Европе) преподавало более 80 профессоров-пруссов из числа вчерашних язычников, присланных Орденом в Чехию для получения образования.

История прибалтийских орденов нашими историками пока толком не написана. Повременим с оценками.

Сергей Соловьев. О Тевтонском ордене в Пруссии

«Откуда есть пошла Русская земля…»

РУСЬ НАКАНУНЕ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ

Обособление. К 13-му веку на территории Древней Руси можно было насчитать до двух с половиной сотен самостоятельных княжеств. Становились все более заметными различия между ними. Постепенно выявились три области, которые отличались друг от друга и традициями внутренней жизни, и внешней ориентацией — Север (Новгородские земли), Юго-Восток (Галицко-Волынские княжества) и Северо-Восток (Владимиро-Суздальское «залесье»).

Древнерусское искусство накануне монгольского нашествия

Перестали снаряжаться грандиозные военно-торговые экспедиции в Византию, «из варяг в греки», соответственно, упало значение днепровского центра — Киева. Но слава и богатства «Господина великого Новгорода« не оскудели.

В Европе начался хозяйственный подъем, все оживленнее становилось на торговых трассах в северных морях. Вступили в пору расцвета десятки европейских городов, которые отвоевали у своих сеньоров независимость, право на самоуправление и получили от королей и германского императора вольности и привилегии. Росло ремесленное производство, скупались продукты и изделия окрестных областей и все это с выгодой перепродавалось на отдаленных ярмарках.

На Балтике сложился мощный торговый союз городов — Ганза, — который сумел ко взаимной выгоде обеспечить купцам в этом районе безопасность и защиту. В эту широкомасштабную торговлю на севере Европы активно включился и Новгород. Все меньше занимает новгородцев жизнь Руси к югу от их обширных владений — их материальные интересы находятся в Европе, их представления об общественной жизни складываются на основе западного опыта.

Внутренние новгородские порядки всегда сильно отличались от общерусских, а с течением времени Новгород все больше становился похож на современные ему западноевропейские города. Во многих древнерусских городах было вече (общее собрание жителей) и устойчивая система местного самоуправления, но нигде сила и влияние их не были столь велики, как в Новгороде. Князь-рюрикович никогда не был для новгородцев авторитетом, они не позволяли ему вмешиваться в свои внутренние дела, его даже не всегда пускали жить в город, предоставляя ему резиденцию за крепостными стенами. Князь здесь был лишь военным специалистом и командующим городским ополчением — не более того.

Также и местные боярские роды не имели в Новгороде такого влияния, как в других русских землях. Всеми делами фактически заправляло богатое купечество, которое, опасаясь бунтов, учитывало интересы и городских ремесленных кварталов. Новгород с его выборным руководством был фактически городом-республикой и обладал всеми правами и вольностями западноевропейских городских коммун.

Очень осторожно вынуждены были себя вести и князья, которые оказывались на «столах» в юго-западных княжествах — в Галицко-Волынских землях. Здешнее боярские роды были многочисленны, богаты, авторитетны и своевольны, многие бояре содержали даже свои собственные боевые дружины. Не раз бывало, что князь, который «думы не любил с мужами своими», вынужден был от «своих мужей» спасаться бегством в соседние Венгрию или Польшу. Бывало, что князья, пытавшиеся силой истребить непокорных бояр, кончали жизнь в петле; был даже случай, что в князья был избран не природный рюрикович, а местный боярин.

Неудивительно, что западнорусские князья всячески заботились о развитии городов — своих естественных союзниках в борьбе с местными «сеньорами». В 12-13 веках в Галиции и на Волыни было основано множество новых городов, в которые устремились ремесленники и купцы не только из Поднепровья, но и из Германии и Польши.

Несколько иной уклад жизни складывался на северо-восточной окраине страны — во Владимиро-Суздальских землях. В пору расцвета Киева район этот считался «медвежьим углом» Руси. От благодатного юга его непроходимой стеной отделяли дремучие леса, населенные непокорными племенами вятичей. Но постепенно этот край становится все многолюднее, начинается активная распашка «залесских» полей, появляются новые «городки». Здешний князь Юрий Долгорукий еще чтил заветы старины, еще ценил Киевское Великое княжение, усиленно добивался его и, сев на киевский престол, назначил управлять его пригородом своего сына Андрея.

Андрею же южные порядки пришлись не по нраву — князь среди бояр и «старшей» дружины был всего лишь первый среди равных — и он сбежал на свою родину, в Ростово-Суздальскую землю. Когда же, в свой черед, он пришел под стены Киева за титулом Великого князя, то безжалостно разорил «мать городов русских» и награбленное вместе с огромным «полоном» киевлян вывез в свою «отчину». Там Андрей (прозванный Боголюбским) устроил все в соответствии со своим самовластным характером. Столицу своего княжества он перенес подальше от суздальского и ростовского боярства и веча в маленький городок Владимир-на-Клязьме, изгнал своих родственников-соправителей, окружил себя многочисленным двором и поручил управление всеми делами своим слугам, которые целиком от него зависели и беспрекословно повиновались княжьей воле.

Но первая попытка самодежавства дорого обошлась князю — его убили заговорщики-бояре, а когда весть о его смерти распространилась в городе, владимирцы устроили погром его слугам-управителям («домы пограбиша, а самех избиша»).

Брат его, известный в истории как Всеволод Большое гнездо, не уступал Андрею во властолюбии, при этом он превосходил родича талантами правителя. Его тяжелую руку скоро почувствовали на себе почти все русские княжества и даже Новгород. Казалось, что вновь наступили времена единства рюриковичей под властью «старейшего» князя.

Но после смерти Всеволода его наследники не сумели удержать в своих руках бразды правления огромной территорией, их дружины были разгромлены соседями, и они уже не могли претендовать на руководство всей Русью.

И на юго-западе появлялись мощные князья, которым удавалось распространить свое влияние на обширные территории, но и здесь дело этих объединителей пресекалось после их смерти.

Власть в Древней Руси. Периодическое появление сильных князей, подчинявших себе соседей, могло в будущем привести к образованию на Руси единого государства (или нескольких больших государств). Но для этого будущие объединители страны должны были обладать не только военной силой, но и государственной мудростью — терпением и выдержкой, способностью смирять свои самовластные порывы, умением учитывать и примирять самые разные интересы.

Влияние этих сильных князей за пределами своего княжества не было безраздельным господством. «Младшие» князья вынуждены были считаться с более сильным партнером, но одновременно были уверены в своих правах на собственное княжение. Они со своими дружинами ходили вместе с ним в походы на их противников, но были вполне самостоятельны в своих собственных уделах.

Не были всевластны князья и внутри своих уделов. Силой, которая сдерживала самовластье князя, была его дружина и, в особенности, самая влиятельная ее часть — «старшая дружина». Без их ведома и согласия князь не мог принять серьезного решения, например, о военном походе — бывало, что дружинники отказывались идти в поход, который не был с ними заранее согласован («А собе еси, княже, замыслил, а не едем по тобе, мы того не ведали»).

«Старшие» дружинники и местные бояре добивались от князей наделения их обширными земельными участками. Князь остерегался затрагивать права своих соратников распоряжаться в пожалованных им вотчинах, и они постепенно становились их наследственной собственностью. Тем самым дружинники, бояре, окружавшие князя, становилось материально от него независимыми.

Эти боярские вотчины с каждым новым поколением все больше дробились (также, как и княжества рюриковичей), поскольку делились между всеми сыновьями, которые все являлись наследниками.

Другой силой, с которой вынужден был считаться даже самый сильный князь, был город. В самые критические моменты горожане выставляли на подмогу дружине свое ополчение («тысячу»). Города в решении своих внутренних дел были довольно самостоятельны, они имели не только права, но и реальную силу, идти против которой было опасно — неугодный или неспособный князь мог быть изгнан из города и лишен престола. Мощный князь мог на время подавить самостоятельность городской общины, но сразу же после его смерти созданная им система самовластного управления была обречена на разрушение.

ИМПЕРИЯ РОМЕЕВ И РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Византия. В первые два века нового тысячелетия Империя ромеев по-прежнему оставалась самой могущественной, самой богатой, самой культурной державой западной Евразии.

Константинополь, расположенный на стыке Азии и Европы, на перекрестке всех мировых торговых путей, был колоссальным центром продаж и перепродаж всего, что производилось во всех странах света. Оборотистые византийские купцы в огромных количествах скупали массы самых разных изделий и торговали ими во всех известных уголках Европы, Азии, Африки. Византийские ремесленники были непревзойденными мастерами своих дел — их продукция тут же находила самый широкий спрос.

Современники говорили, что двумя третями мирового богатства владеют ромеи, а оставшаяся треть рассеяна среди остальных народов.

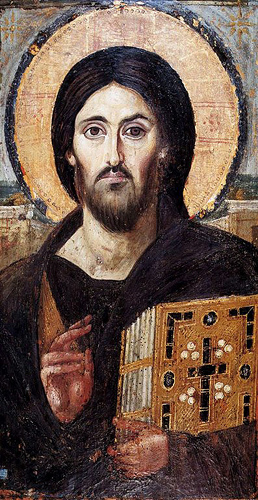

Это были «золотые века» и для духовной культуры. Самые знаменитые ученые преподавали в Константинопольском университете студентам, которые съезжались туда со всех концов Европы. Писатели, поэты, историки, философы, проповедники, художники, архитекторы Византии сохраняли и распространяли греческие античные традиции. Глубокое постижение христианских ценностей дошло до нас в иконах, мозаиках, фресках, церковной архитектуре, богословских сочинениях византийцев.

Свои огромные доходы Империя тратила, прежде всего, на свои вооруженные силы. Византия постоянно держала многочисленную и хорошо обученную сухопутную армию (которая — единственная из всех — выдержала удар мусульманского войска). Византийский флот был самым мощным и боеспособным во всем тогдашнем мире.

Несколько веков никакие враги не могли противостоять самому эффективному (и секретному) оружию того времени — метательному «греческому огню», сжигавшему неприятельские корабли, едва они приближались к военным судам византийцев.

Но не только военная мощь была основой внешней политики Империи. Византийские дипломаты были непревзойденными мастерами интриг — тонких, коварных и далеко просчитанных. Никто не мог так искусно расстраивать союзы враждебных государств и племен, так ловко и щедро подкупать возможных противников.

Внешние успехи и внутренняя прочность державы объяснялись прекрасной организацией централизованной власти. Все население, все его дела и занятия плотно контролировали многочисленные и дисциплинированные чиновники. Ни о каком самоуправлении населения и речи быть не могло — Византия управлялась посредством хорошо отлаженной машины бюрократии.

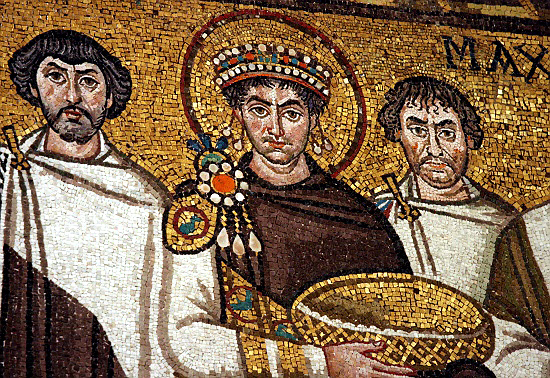

Единственным человеком в государстве, имевшим право принимать самостоятельные решения, был император (по гречески — басилевс). Во всей империи не было никого, кто имел бы законную возможность противодействовать желанию и воле самодержавного государя. Отношения между подданными регулировались обязательными для всех законами, но решения императора были выше любого закона. Басилевс был хозяином жизни и смерти любого подданного его государства — от крестьянина до высшего военачальника. Он одновременно был главой правительства, единственным законодателем, высшим судьей и верховным главнокомандующим.

Вместе с античным язычеством ушли времена официального прижизненного обожествления императора, но каждый новый басилевс получал от константинопольского патриарха благословение на власть и считался после этого избранником Божьим, Его полномочным наместником на земле. Он как бы сам становился земной частицей божества, — его изображали с нимбом, небесным сиянием вокруг головы; его статуям воздавались те же почести, что и иконам.

Но в Византии не было четкого закона или устойчивой традиции наследования императорской власти. По смерти прежнего басилевса кандидатура нового властителя обсуждалась наиболее влиятельными людьми Империи и утверждалась церковью. В принципе право на трон имел каждый, и путь к власти открывала смерть прежнего императора (были императоры греки, сирийцы, славяне, армяне; сыновья аристократов, конюхов, солдат и т. д.). Поэтому из 109 басилевсов, правивших Византией за тысячелетие ее истории, своей смертью в императорском сане умерли лишь 34, — остальные были убиты, ослеплены или насильно пострижены в монахи.

К концу 11-го века Византия, однако, начала слабеть из-за внутренних неурядиц. Императоры попытались использовать военную мощь Империи для грандиозных завоеваний в Европе и Азии, но эти войны оказались слишком разорительными для страны — силы ее истощились: население было задавлено непосильными налогами, замирала торговля, казна стала пустеть. На этом фоне всеобщего недовольства подняли голову крупные провинциальные землевладельцы, объявлявшие о независимости своих областей. А тут еще с востока подошли турки-сельджуки, они разгромили Халифат и захватили большинство азиатских провинций Византии, — остановить их удалось только на самых подступах к Константинополю. С запада усилились морские набеги викингов. Богатейшая Империя, надорвавшая свои силы, стояла на грани распада.

Раскол христианской церкви. Во времена, когда Римская империя разделилась на Западную и Восточную, в единой христианской церкви появилось два соперничающих «придворных» епископства — римское и константинопольское. Епископ Рима стал именоваться папой римским, а епископ столицы Восточной империи — патриархом константинопольским.

И на востоке, и на западе богословы пытались осмыслить учение Христа, понять устройство христианского мироздания, применить заповеди Иисуса к реальной, земной жизни людей, разработать правила богослужений. Их выводы и построения несколько отличались друг от друга, и эти различия с течением веков становились все заметнее.

Богословские дискуссии того времени довольно сложны, запутаны и трудны даже для религиозного человека 21-го века. Здесь достаточно сказать, что в восточном христианстве особое значение придавалось интуитивному, мистическому пути познания Бога, оно сложнее, тоньше, изощреннее. Западное восприятие — логичнее, «телеснее», богословие там стремилось приблизить вероучение к земному человеку, приспособить его для массового понимания.

Для рядового христианина, далекого от богословских споров, существенной была разница в обрядах. Богослужения в западных храмах велись только на латыни, и лишь в своих проповедях священники обращались к прихожанам на их родном языке. Службы в восточных церквях звучали на местных, понятных всей пастве языках.

На западе церковные службы сопровождались органом, а восточные христиане посчитали орган инструментом языческим, и в их храмах звучало дивное хоровое многоголосие.

Растущее непонимание между Римом и Константинополем не было чисто богословским, — к нему примешивались политические мотивы.

Византийская церковь изначально была подчинена императору. Он ей покровительствовал, но и активно вмешивался во все ее дела — не только в организационные, финансовые, но и в богословские. Для римских первосвященников признать главенство константинопольских патриархов означало подпасть под сильное влияние басилевсов, стать проводниками их экспансии в Западную Европу. Такая роль папство не устраивала.

Римская церковь после развала Западной империи стала играть в Европе «варварских королевств» вполне независимую, самостоятельную и очень важную роль. Авторитет римского папы в Европе стоял на недосягаемой высоте. Это позволяло строить далеко идущие планы создания всеобщей христианской империи под управлением наместника св. Петра.

Соперничество церквей Рима и Константинополя сильнейшим образом повлияло на исторические судьбы народов, принимавших христианство в эту эпоху. Ареной этого соперничества стал, в особенности, славянский мир, оказавшийся расколотым между двумя церквями.

Богословские и политические пути римской и константинопольской Церквей окончательно разошлись к середине 11 века, — по внешне незначительному поводу папа и патриарх прокляли друг друга и разорвали официальные отношения [тогдашние взаимные проклятия были официально сняты обеими церквями только в 1965 году]. Разорванными оказались и связи государств, крещенных от «греков» и «латинян», взаимное отчуждение их народов ощущается до сих пор.

(1054) Раскол христианской церкви на православие и католичество

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО

Христианство и общество. Западноевропейское общество с самого начала формировалось как общество христианское. Более того, — государства в западной и центральной Европе создавались, как государства христианские.

Германские вожди очень нуждались в римской церкви. Их соплеменники не привыкли подчиняться писаным законам, — они признавали только личные отношения со своими предводителями. Именно на этих личных отношениях и выстраивались новые государства. Каждый свободный должен был найти себе господина, которому он согласился бы подчиняться, и поклясться ему в верности. Господин, со своей стороны, обязывался защищать того, кто отдался под его покровительство. В свою очередь, он приносил клятву верности вышестоящему господину, а тот — королю.

Вся эта сложная система подчинения была прочной только при условии абсолютной моральной обязательности, святости личной клятвы. Проблема была в том, что «предписания» племенных языческих богов действовали только между сородичами и не годились для больших, разноплеменных государств. По-настоящему нерушимой была клятва Христовым именем.

Гарантом этой клятвы выступал римский первосвященник. Опора на авторитет церкви обязывала и государей вести себя подобающим образом, — папа имел право отлучить любого христианина, какое бы положение он ни занимал, от церкви. Это была страшная кара для любого графа, герцога, короля, поскольку освобождало от клятвы верности всех присягнувших ему. Кроме того, в наказание за антихристианские действия правителя папа имел право запретить священникам проводить в его владениях все церковные службы и обряды, необходимые для христианского Спасения — такой запрет повергал население в ужас.

Политическая и языковая карты Западной Европы в Средние века походили на лоскутные одеяла, сшитые из десятков, сотен, тысяч кусочков самых разнообразных цветов и оттенков. Но все народы и государства, все группы населения внутри них объединяло католическое христианство и папский Святой престол. Именно религия и церковь создали в Западной и Центральной Европе особый и очень своеобразный мир.

Здесь все люди были единоверцами вне зависимости от национальности или положения в обществе, и все они были обязаны подчиняться одним и тем же моральным законам, а контроль за их соблюдением осуществлялся одной для всех Церковью.

Власть правителей в глазах подданных исходила из небесного источника и была священной, поскольку корону для себя и своих наследников короли (или их предки) получили из рук папы Римского — наместника Бога на земле. Правитель, не получивший благословения от Рима, не считался священной особой, и подчиняться его власти не было долгом для христианина.

Это был обширный, но в то же время замкнутый мир: иноверцам места в нем не было, на них смотрели как на опасных чужаков, каждый шаг которых по земле ведет их прямиком в ад. Общины, не признававшие власти Святого престола, не считались истинно христианскими.

В этом мире все богословы, ученые книгочеи были выше языковых барьеров, поскольку они писали, говорили и думали на богослужебном языке католичества, на языке погибшей Римской империи — латыни (человек, не знавший латыни, воспринимался как неграмотный). Практически все они были посвященными в церковный сан, что стирало между ними государственные границы.

Политическая раздробленность: вассалы и сюзерены. Во всех странах католического мира установился единый общественный порядок, который известен как вассалитет. Суть его в том, что король предоставлял в распоряжение герцогов, графов и других аристократов высших рангов земли с работающими на них крестьянами. Они приносили королю клятвы верности и обязывались оказывать ему военную помощь (тем самым они становились его вассалами), а король (сюзерен) давал клятву защищать своих вассалов. В свою очередь, крупные землевладельцы полученные от короля земли передавали в распоряжение менее родовитым, но также «благородным» баронам, рыцарям на тех же — вассальных — условиях.

Такая «пирамида» вырастала, прежде всего, из военной необходимости. Она окончательно сформировалась во времена последних набегов на Европу (мусульман, норманнов, венгров), когда стало ясно, что громить этих врагов могут только крупные отряды конных тяжеловооруженных профессиональных воинов. Вооружение и обучение их стоило дорого, и средства на это рыцари брали из тех налогов, которые платили им крестьянские общины.

Поскольку нападения с суши и с моря были неожиданными, стало необходимым во множестве строить защитные укрепления — каменные замки в сельских округах и мощные оборонительные стены вокруг городских поселений. Это военное строительство также велось на средства от налогов, собираемых с крестьян и горожан.

Одним из самых важных законов внутри этой «пирамиды» являлась формула: «Вассал моего вассала — не мой вассал». Из нее следовало, что король был не властен над бароном, сюзереном которого был герцог — вассал короля; рыцарь же, который принес вассальную присягу барону и получил от него земельное владение (феод) ничем не был обязан герцогу — сюзерену своего сюзерена-барона. Простые рыцари являлись в королевскую армию по зову своего барона, бароны — выполняя вассальную клятву герцогу, а герцог — в соответствии с вассальной присягой королю.

Укрепление таких порядков в европейском средневековом обществе в 12 веке привело ко многим важным для его будущего последствиям.

Воины-землевладельцы стали и материально, и политически независимыми. Засев в своем сильно укрепленном замке, сеньор не только контролировал крестьянскую округу, но и мог сколь угодно долго обороняться даже от крупных королевских отрядов. В результате европейские королевства раздробились на великое множество фактически самостоятельных герцогств, графств, баронств, епископств, марок и т. д.

Короли не имели никакой власти над рыцарями, с которыми у них не были заключены договоры о вассалитете, и у рыцарей было право войны с королями своей страны, если те переходили границы своей власти. Фактически в европейских средневековых странах был не один государь, а сотни и тысячи государей, каждый из которых был совершенно самостоятельным и связан обязательствами только с одним своим сюзереном.

Единственной надежной опорой королей оставались его слуги-управители (которые зачастую даже не были свободными людьми и жили при королевском дворе на положении домашних рабов). У королей была область, которая принадлежала им по наследству (домен), — эти слуги и становились управителями в этих землях.

Поместье рыцаря должно было быть достаточно большим, чтобы обеспечить его всем необходимым. Поэтому наследственные владения дробить было запрещено, — все имение после смерти отца целиком переходило в распоряжение старшего сына (такая система наследования называлась майорат). А младшие были обречены либо на бедность, либо на уход от мира. Если старшего сына родители воспитывали и обучали как рыцаря, то младший готовился к менее престижной духовной карьере — прежде всего, учился читать и писать. Майорат давал церкви постоянный приток грамотных людей, готовых продолжать свое образование.

Младшие сыновья знатных фамилий постепенно образовали тот «культурный слой», ту среду, в которой выше всего ценились знания, интеллект, образованность.

Города. Крестьянская жизнь почти целиком зависела от природы. Тяжкий труд земледельца не оставлял ни сил, ни времени ни на какие иные занятия, кроме добывания хлеба насущного. В редкие, отдаленные друг от друга сельские поселения вести доходили медленно и порой искажались до неузнаваемости, — да и вряд ли они интересовали крестьян. Сменялись поколения, а жизнь в деревне оставалась неизменной. Именно в крещеной деревне на много веков сохранились языческие верования и бесчисленные суеверия, едва прикрытые христианской обрядностью.

Горожане создавали свою среду обитания по собственному разумению и своими руками. Внутри городских стен становилось все теснее, но жизнь здесь была активной, разнообразной, насыщенной событиями. С купеческими караванами приходили отовсюду новости, будоражили умы речи странствующих проповедников, здесь, на ярмарочной площади, люди слушали и обсуждали папские послания (буллы) и королевские указы.

В отличие от деревни, которая со своим натуральным хозяйством могла прожить совершенно автономно от остального мира, городские ремесленники работали на продажу, на рынок. Богатство города, благополучие его жителей в сильнейшей степени зависели от той обстановки, которая складывалась за его стенами.

Нигде в тогдашней Европе не было сильного государства, способного защитить интересы городов и торговли, пресечь произвол сеньоров, некому было организовывать и регулировать ремесленное производство и определять правила торговли, — все это надо было делать самим. Здесь, в городах, проявлялась способность людей к самоорганизации, к согласованным коллективным действиям.

Ремесленники объединялись в цеха, вырабатывали сложные и жесткие правила производства и реализации готовой продукции. Профессиональные цехи — основа городской жизни, и на этой основе вырастала вся система городского самоуправления. Выборы цехового руководства, выборы руководителей города, выборы судей стали нормой для городских жителей Западной Европы.

10-й век для Европы был полон военных тревог и опасностей. Нападения норманнов и венгров, слабость королей вынудили города искать защиты у местных сеньоров-рыцарей. Но век 11-й выдался относительно спокойным и мирным, а потому горожане не видели больше смысла дорого платить за свою оборону и мириться с произволом своих графов, герцогов и епископов. А те, в свою очередь, не собирались отказываться от возможностей «стричь» быстро богатеющие центры торговли и ремесла. Поэтому в 11-12 веках по Западной Европе прошли волны кровавых столкновений городов с их сеньорами, получившие название «коммунальных революций».

Горожане сумели организовать и вооружить городское ополчение, отстроить и укрепить оборонительные сооружения вокруг жилых кварталов. Это позволило им противопоставить силе — силу, и не только отбиться от неугодных сеньоров, но и во многих случаях заставить их признать бывший «его» город самостоятельной самоуправляющейся коммуной. Города поддерживали стремление королей противопоставить рыцарской вольнице единый для всех общегосударственный закон, который гарантировал горожанам их с бою добытые права.

В 12-13 веках в дотоле деревенской, полуварварской Европе начинается подлинный расцвет вольных городов.

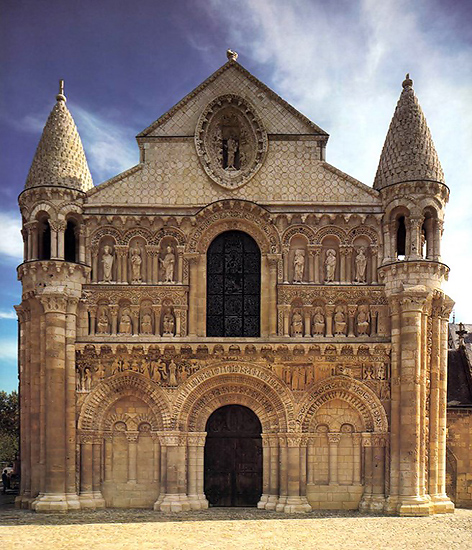

Западноевропейское искусство 11-14 веков

Университеты. Растущим городам во все большем количестве требовались юристы-законоведы, медики, учителя по всем отраслям знаний. Если в 11 веке образованные люди выходили в основном из монастырских школ, то в дальнейшем главными центрами образования и культуры стали города. Школы, которые были практически в каждом городе, начинают расширяться, приглашать для преподавания известных ученых. Постепенно такие школы превращались в автономные самоуправляющиеся корпорации, объединяющие преподавателей и студентов — университеты.

Среди университетов была своя специализация: первый европейский университет, Болонский (в Италии) готовил высококвалифицированных юристов, учившихся законоведению на основе римского права; испанские университеты хранили и развивали арабские традиции в медицине, математике, астрономии; парижская Сорбонна славилась своим богословским факультетом.

Одним из самых важных предметов на любом факультете университета была логика — наука о противоречиях и о способах их разрешения, а распространенным методом обучения были диспуты, ученые споры. Логика широко использовалась и на богословских факультетах, пристальному логическому анализу подвергались священные тексты. Не только юрист, но и богослов обязан был научиться сомневаться в, казалось бы, очевидном, искать и находить противоречия в религиозных вопросах, разрешать их и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Университет, в котором бурлили ученые споры, стал неотъемлемой частью городской жизни, а его выпускники селившиеся в городах, образовали со временем слой людей умственного труда и широких интеллектуальных интересов.

Конец 11 века — появление в Европе первых университетов

11-13 ВЕКА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ

Раздробленность и объединение. Долгое время папам казалось, что церковные скрепы, объединявшие Европу столь сильны, что можно воссоздать единое всеевропейское государство под верховным, направляющим руководством Святого престола. Мечта о новой империи — наследнице и продолжательнице Римской — не давала покоя и королям. После развала империи Карла Великого императорская корона долгое время не находила достойного обладателя. В 10 веке папа возложил ее на голову победителя венгров, германского короля Оттона. Было провозглашено возрождение европейской империи под названием «Священная Римская империя», в состав которой вошли нынешние Германия и Италия.

Германия состояла из множества самостоятельных княжеств. Такая раздробленность для других государств была временной, но для Германии она стала хроническим состоянием.

Дело в том, что германские князья изначально получили очень большие права — они своего императора избирали, оговаривая при этом сохранение своей самостоятельности. А императоров интересовало больше не объединение своей страны, а соединение в одной империи германских и итальянских областей (задача, которая оказалась невыполнимой). Поэтому императоры на протяжении веков вели бесконечные и бесперспективные войны с городами и герцогами Италии, ссорились с папами — кто из них будет главнее в империи. И в погоне за блестящим миражом императоры не занимались тем реальным делом, которое занимало других европейских монархов — созданием единых национальных государств.

Французские короли понимали свои интересы более практически. Франция также оказалась раздробленной на самостоятельные герцогства, графства, баронства — дошло до того, что власть королей ограничивалась лишь окрестностями Парижа. У центральной власти пока не хватало сил, чтобы принудить привыкших к независимости вассалов, и короли вначале пошли другим путем — начиная с 11 века они начали постепенно расширять собственную территорию, домен. Где покупкой, где удачной женитьбой, а где и обманом они постепенно очень значительно «округлили» свои владения и из рыцарей, живущих на их территории, могли уже собрать сильную армию для войны с непокорными аристократами. На стороне королей были города, помогавшие им воевать с местными сеньорами, и церковь, готовившая для королевства грамотных управителей.

Централизация Англии пришла с континента. Норманны захватили северную область Франции (она и по сию пору так и называется — Нормандия), довольно скоро скандинавы «офранцузились», а затем их вождь — герцог Вильгельм — вмешался в распри враждовавших английских графств. В 1066 году норманнская армия форсировала Ла-Манш, разбила в решающей битве англичан и Вильгельм был объявлен королем Англии. С Вильгельма Завоевателя началась новая династия английских королей, а языком английской аристократии на три столетия стал французский.

(1118—1170) Судьба. Томас Бекет

Пользуясь своим преимуществом победителя, новый король заставил всех английских рыцарей и аристократов присягнуть себе на верность, установил порядок при котором подавляющее большинство судебных дел разбиралось королевскими судьями, заново, по своему усмотрению переделил земли между аристократией. Единство государства получило прочную основу. Поэтому, когда в Англии вспыхнуло возмущение неудачной политикой одного из потомков Завоевателя, речь пошла не о разделении страны, а о более разумном управлении единым государством.

В 1215 году восставшие бароны и города принудили короля Иоанна Безземельного подписать обязательства, которые во многом определили дальнейший исторический путь не только Британии, но и всей Европы — «Великую хартию вольностей» (Magna Charta). Самодержавный произвол короля ограничивался коллективным органом знати, без согласия которого государь не мог вводить ни одного важного закона, а в случае неподчинения короля специальный Комитет из аристократов получил законное право призвать народ к восстанию. В центре Хартии стояла статья, согласно которой свободный человек мог быть арестован, лишен имущества, наказан только по приговору суда, состоящему из таких же свободных и равных ему людей.

Через пятьдесят лет новое массовое восстание ограничило не только права короля, но и власть аристократической верхушки — главным законодательным органом государства стал парламент. В парламенте решения принимали не только назначенные королем аристократы, но и депутаты, которых избирали свободные налогоплательщики. Так впервые был провозглашен принцип: «Что касается всех, должно быть всеми одобрено».

Много веков потребовалось для того, чтобы эти новые принципы воплотились в жизнь государства в полном объеме. Но первый шаг к этому был сделан в Англии в 13-м веке, когда вассалы заставили монарха признать верховенство закона.

Испания несколько веков находилась в состоянии постоянной военной мобилизации и поэтому сразу организовывалась как централизованное государство под сильной королевской властью.

На Пиренейском полуострове — там, где свое привычное место ныне занимают христианские Испания и Португалия, — в начале тысячелетия продолжал существовать осколок исламского мира. Эпоха повсеместного государственного дробления не миновала и его — к середине 11 века дотоле единый Кордовский халифат распался на отдельные самостоятельные эмирства, постоянно враждовавшие между собой. Объединенные христианской идеей небольшие испанские королевства начали Реконкисту (Отвоевание), вытесняя с территории полуострова мусульман. К концу 13 века лишь на крайнем юге продолжала держать оборону мусульманская Гранада.

Крестовые походы. В последние годы 11 века в Западной Европе разворачивается грандиозное движение «паломничества за море», «странствования по стезе Господней», «пути в Святую Землю», движение, которое позже было названо «крестовыми походами». По призыву папы рыцарство двинулось в трехтысячекилометровый путь — освобождать от «неверных» (мусульман) Иерусалим.

Их тяжеловооруженным колоннам пришлось пройти через Византию. Басилевс поспешил избавиться от опасных паломников и пообещал им помощь в грядущих боях, взяв с них слово, что завоеванные ими земли на Востоке вернутся в состав Империи. Клятвы своей вожди крестоносцев не сдержали (православные византийцы для них были уже не вполне единоверцами), а ромеи отозвали свои войска из похода на Палестину — отношения, и прежде натянутые, испортились окончательно.

Неожиданно первый крестовый поход окончился удачно. Мусульмане, ослабленные междоусобицами, не выдержали напора нежданного противника. Были взяты их сильнейшие крепости. Рыцари заняли все восточное побережье Средиземного моря, и разделили эти земли между собой. И, наконец, в 1099 году штурмом был взят Иерусалим. После погромов и резни его жителей — мусульман и иудеев — покрытые кровью, но благочестиво босые «воины Христовы» плакали от счастья у Гроба Господня.

Вскоре после победоносного похода большинство рыцарей возвратилось в Европу. Многие из тех, кто остался защищать Святую землю, не выпуская из рук оружия, приняли монашество и организовали несколько своеобразных общин монахов-воинов (орденов) с очень строгими уставами (бедность, безбрачие, по 5 часов ежедневно — молитва, 120 дней в году — пост, исключающий употребление даже молока и яиц, унизительные наказания за малейшие проступки).

Один из этих орденов — Тевтонский — по просьбе польского короля с 1230 года начал перебазироваться из Палестины в Прибалтику. Там крестоносцы должны были помочь христианской Польше справиться с воинственным языческим племенем пруссов и обратить их в христианство. Германский император и польский король отказались от своих притязаний на прибалтийские земли, населенные язычниками, и предоставили эти области Тевтонскому ордену.

Через несколько лет военных действий и проповедей среди прибалтийских язычников территория Ордена расширилась, и рыцари-монахи надолго закрепились в Пруссии.

Крестоносные ордена пользовались в Европе огромным авторитетом, в них видели самоотверженный идеал земного христианского служения. На этой волне популярности крестоносного движения на западных границах Новгородской земли, в Ливонии (на территории современных Латвии и Эстонии) католический епископ-миссионер организовал местный орден, получивший название Ливонского. Он был слабее Тевтонского, территории этих орденов разделяла языческая Литва, но крестоносцы Пруссии помогали ливонцам, особенно в трудные для них моменты поражений от литовцев или новгородцев.

(1187) Саладин отвоевал у крестоносцев Иерусалим

(12 век) Начало экономического и политического взлета Венецианской республики

Читать дальше:

СЛАВЯНСТВО

Происхождение, история и самый характер славянства оказались окружены разнообразными мифами, и из идеологических кругов, где родились, проникли в толщу народную.

Мифы — явление неизбежное и неискоренимое. Из них, собственно, и состоит массовое сознание. Но из этой констатации вовсе не следует, что бороться с ними вообще не стоит. Если оставить их в покое, то они могут разрастись так, что способны будут исказить картину окружающего мира неузнаваемо.

Массовое сознание само превратит в миф любые факты, догадки специалистов или фантазии шарлатанов, а власть сама изберет и широко распространит выгодные ей мифы. Наше же дело — смотреть на любые факты трезво и пристально, в обобщениях не улетать далеко от грешной земли. В нашем случае стоит просто принять к сведению, что люди, профессионально занимающиеся славянами, находят их следы лишь с 6-го века, а откуда они вообще появились — не знают (а для догадок у историков в данном случае просто пока нет достаточно фактов).

Нам (а, вероятно, и вам) доводилось открывать «науч-поп» в котором славянская древность отважно отодвигалась вглубь тысячелетий: Ахиллес (или Гектор — уж и не припомним) оказывались славянскими богатырями; этруски объявлялись прямыми предками русских (всего-то — две буквы подчистить, а одну прибавить); знаменитые и загадочные крито-микенские тексты с легкостью расшифровываются (оказывается!) чуть ли не с помощью кириллицы; некая «Велесова книга» также повествует о чем-то весьма славянско-сокровенном… Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Если приведенные натяжки и фальшивки простосердечно-наивны и вряд ли могут стать объектом исторической дискуссии, то встречаются интерпретации и потоньше. Так, например, во вполне серьезном издании (чуть ли не в учебном) авторы следующим образом «встроили» славян во всемирно-исторический процесс: германцы разгромили Западную Римскую империю, а славянам выпало довершить «объективно-необходимую» миссию ликвидации последних следов античности, что они с успехом и сделали, до предела обескровив Византию. Это явная фактическая натяжка — и весьма сомнительная честь (но чего не сделаешь для «родственников» — «и мы пахали!»).