ГЕНЕЗИС — зарождение и развитие чего-либо с самого начала и до теперешнего состояния. Генезис — слово большое и относится к временам очень длинным, продолжительным. Развитие отдельного человека от яйцеклетки до завскладом генезисом не называют (срок коротковат). Вспышка Божьей искры разума и совести и все дальнейшее развитие человечества — вот это генезис!

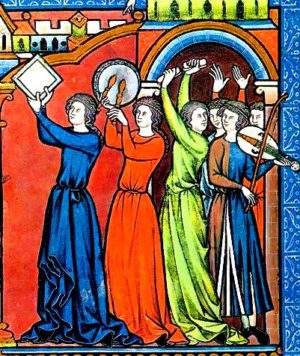

Ваганты («странствующие») — так в 11-14 веках называли всех, кто не был прикреплен к общинам, в которых жило большинство населения, кто скитался из страны в страну, из города в город. Это были, прежде всего, студенты, кочевавшие из университета в университет, объединенные общим языком (латынью), общим взглядом на мир, сильно отличавшимся от общепринятых тогда (да и сегодня) культурных норм. Их поэты и музыканты создали собственную культуру и традиции, проникнутые чисто земными радостями и удовольствиями, любовью и весельем, бражничаньем и насмешками над всем и вся. Одна из застольных песен вагантов — знаменитый студенческий гимн, торжественно исполняемый на традиционной латыни выпускниками университетов и сегодня — «Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!» — «Итак, будем же веселиться, пока мы молоды!»

ОРДЕН ВАГАНТОВ

«Эй, – раздался светлый зов,

началось веселье!

Поп, забудь про часослов!

Прочь, монах, из кельи!»

Сам профессор, как школяр,

выбежал из класса,

ощутив священный жар

сладостного часа.

Будет ныне учрежден

наш союз вагантов

для людей любых племен,

званий и талантов.

Все – храбрец ты или трус,

олух или гений –

принимаются в союз

без ограничений.

«Каждый добрый человек, –

сказано в Уставе, –

немец, турок или грек,

стать вагантом вправе».

Признаешь ли ты Христа, –

это нам не важно,

лишь была б душа чиста,

сердце не продажно.

Все желанны, все равны,

к нам вступая в братство,

невзирая на чины, титулы, богатство.

Наша вера – не в псалмах!

Господа мы славим

тем, что в горе и в слезах

брата не оставим.

Кто для ближнего готов

снять с себя рубаху,

восприми наш братский зов,

к нам спеши без страху!

Наша вольная семья –

враг поповской швали.

Вера здесь у нас – своя,

здесь – свои скрижали!

Милосердье – наш закон

для слепых и зрячих,

для сиятельных персон

и шутов бродячих,

для калек и для сирот,

тех, что в день дождливый

палкой гонит от ворот

поп христолюбивый;

для отцветших стариков,

для юнцов цветущих,

для богатых мужиков

и для неимущих,

для судейских и воров,

проклятых веками,

для седых профессоров

с их учениками,

для пропойц и забулдыг,

дрыхнущих в канавах,

для творцов заумных книг,

правых и неправых,

для горбатых и прямых,

сильных и убогих,

для безногих и хромых

и для быстроногих.

Для молящихся глупцов

с их дурацкой верой,

для пропащих молодцов,

тронутых Венерой,

для попов и прихожан,

для детей и старцев,

для венгерцев и славян,

швабов и баварцев.

От монарха самого

до бездомной голи –

люди мы, и оттого

все достойны воли,

состраданья и тепла

с целью не напрасной,

а чтоб в мире жизнь была

истинно прекрасной.

Верен богу наш союз

без богослужений,

с сердца сбрасывая груз

тьмы и унижений.

Хочешь к всенощной пойти,

чтоб спастись от скверны?

Но при этом, по пути,

не минуй таверны.

Свечи яркие горят,

дуют музыканты:

то свершают свой обряд

вольные ваганты.

Стены ходят ходуном,

пробки – вон из бочек!

Хорошо запить вином

лакомый кусочек!

Жизнь на свете хороша,

коль душа свободна,

а свободная душа господу угодна.

Не прогневайся, господь!

Это справедливо,

чтобы немощную плоть

укрепляло пиво.

Но до гробовой доски

в ордене вагантов

презирают щегольски

разодетых франтов.

Не помеха драный плащ,

чтоб пленять красоток,

а иной плясун блестящ

даже без подметок.

К тем, кто бос, и к тем, кто гол,

будем благосклонны:

на двоих – один камзол,

даже панталоны!

Но какая благодать,

не жалея денег,

другу милому отдать

свой последний пфенниг!

Пусть пропьет и пусть проест,

пусть продует в кости!

Воспретил наш манифест

проявленья злости.

В сотни дружеских сердец

верность мы вселяем,ибо козлищ от овец

мы не отделяем.

ПРОЩАНИЕ СО ШВАБИЕЙ

Во французской стороне,

на чужой планете,

предстоит учиться мне

в университете.

До чего тоскую я –

не сказать словами…

Плачьте ж, милые друзья,

горькими слезами!

На прощание пожмем

мы друг другу руки,

и покинет отчий дом

мученик науки.

Вот стою, держу весло

через миг отчалю.

Сердце бедное свело

скорбью и печалью.

Тихо плещется вода,

голубая лента…

Вспоминайте иногда

вашего студента.

Много зим и много лет

прожили мы вместе,

сохранив святой обет

верности и чести.

Слезы брызнули из глаз…

Как слезам не литься?

Стану я за всех за вас

господу молиться,

чтобы милостивый бог

силой высшей власти

вас лелеял и берег

от любой напасти,

как своих детей отец

нежит да голубит,

как пастух своих овец

стережет и любит.

Ну, так будьте же всегда

живы и здоровы!

Верю: день придет, когда

свидимся мы снова.

Всех вас вместе соберу,

если на чужбине

я случайно не помру

от своей латыни,

если не сведут с ума

римляне и греки,

сочинившие тома

для библиотеки,

если те профессора,

что студентов учат,

горемыку школяра

насмерть не замучат,

если насмерть не упьюсь

на хмельной пирушке,

обязательно вернусь

к вам, друзья, подружки!

Вот и всё! Прости-прощай,

разлюбезный швабский край!

Захотел твой житель

увидать науки свет!..

Здравствуй, университет,

мудрости обитель!

Здравствуй, разума чертог!

Пусть вступлю на твой порог

с видом удрученным,

но пройдет ученья срок, –

стану сам ученым.

Мыслью сделаюсь крылат

в гордых этих стенах,

чтоб отрыть заветный клад

знаний драгоценных!

Я СКРОМНОЙ ДЕВУШКОЙ БЫЛА

Я скромной девушкой была,

Virgo dum florebam (когда я цвела невинностью),

нежна, приветлива, мила,

Omnibus placebam (всем нравилась).

Пошла я как-то на лужок

Flores adunare (собирать цветы),

да захотел меня дружок

Ibi deflorare (там лишить девственности),

Он взял меня под локоток,

Sed non indecenter (но весьма пристойно),

и прямо в рощу уволок

Valde fraudulenter (очень коварно).

Он платье стал с меня срывать

Valde indecenter (очень непристойно),

мне ручки белые ломать

Multum violenter (очень грубо).

Потом он молвил: «Посмотри!

Nemus est remotum! (Роща ведь в сторонке!)

Все у меня горит внутри!»

Planxi et hoc totum (я плакала и все прочее).

«Пойдем под липу поскорей

Non procul a via (недалеко от дороги).

Моя свирель висит на ней,

Tympanum cum lira (тимпан и лира)

Пришли мы к дереву тому,

Dixit: sedeamus! (Он сказал: давай сядем!)

Гляжу: не терпится ему.

Ludum faciamus! (Давай поиграем!)

Тут он склонился надо мной

Non absque timore (не без робости).

«Тебя я сделаю женой…»

Dulcis est cum ore (он сладкоречив)

Он мне сорочку снять помог,

Corpore detecta (обнажив тело),

и стал мне взламывать замок,

Cuspide erecta (подняв копье).

Вонзилось в жертву копьецо,

Bene venebatur (хорошо поохотился)

И надо мной – его лицо:

Ludus compleatur! (Да свершится игра!)

«БЕЗ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ БУТЫЛКИ…»

Без возлюбленной бутылки

тяжесть чувствую в затылке.

Без любезного винца

я тоскливей мертвеца.

Но когда я пьян мертвецки,

веселюсь по-молодецки

и, горланя во хмелю,

Бога истово хвалю!

КАБАЦКОЕ ЖИТЬЕ

Хорошо сидеть в трактире.

А во всем остатнем мире –

скука, злоба и нужда.

Нам такая жизнь чужда.

Задают вопрос иные:

«Чем вам нравятся пивные?»

Что ж! О пользе кабаков

расскажу без дураков.

Собрались в трактире гости.

Этот пьет, тот – жарит в кости.

Этот – глянь – продулся в пух,

у того – кошель разбух.

Всё зависит от удачи!

Как же может быть иначе?!

Потому что нет средь нас

лихоимцев и пролаз.

Ах, ни капельки, поверьте,

нам не выпить после смерти,

и звучит наш первый тост:

«Эй! Хватай-ка жизнь за хвост!..»

Тост второй: «На этом свете

все народы – божьи дети.

Кто живет, тот должен жить,

крепко с братьями дружить.

Бахус учит неизменно:

«Пьяным – море по колено!»

И звучит в кабацком хоре

третий тост: «За тех, кто в море!»

Раздается тост четвертый:

«Постных трезвенников – к черту!»

Раздается пятый клич:

«Честных пьяниц возвеличь!»

Клич шестой: «За тех, кто зелье

предпочел сиденью в келье

и сбежал от упырей

из святых монастырей!»

«Слава добрым пивоварам,

раздающим пиво даром!» –

всею дружною семьей

мы горланим тост седьмой.

Пьет народ мужской и женский,

городской и деревенский,

пьют глупцы и мудрецы,

пьют транжиры и скупцы,

пьют скопцы и пьют гуляки,

миротворцы и вояки,

бедняки и богачи,

пациенты и врачи.

Пьют бродяги, пьют вельможи,

люди всех оттенков кожи,

слуги пьют и господа,

села пьют и города.

Пьет безусый, пьет усатый,

лысый пьет и волосатый,

пьет студент, и пьет декан,

карлик пьет и великан!

Пьет монахиня и шлюха,

пьет столетняя старуха,

пьет столетний старый дед, –

словом, пьет весь белый свет!

Всё пропьем мы без остатка.

Горек хмель, а пьется сладко.

Сладко горькое питье!

Горько постное житье…

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ ШКОЛЯРОВ СВОЕМУ УЧИТЕЛЮ

Муж, в науках преуспевший,

безраздельно овладевший

высшей мудростью веков,

силой знания волшебный, –

восприми сей гимн хвалебный

от своих учеников!

Средь жрецов науки славных

нет тебе на свете равных,

наш возлюбленный декан!

Ты могуч и благороден,

сердцем чист, душой свободен,

гордой мыслью – великан!

Всех искусней в красноречье,

обрати свою к нам речь и

наш рассудок просвети!

Помоги благим советом

цели нам достичь на этом

нами избранном пути.

Снова близится полночный

час, как Девой непорочной

был Господень Сын рожден,

смерть и муку победивший,

в злобном мире утвердивший

милосердия закон.

Так пускай горит над всеми

свет, зажженный в Вифлееме,

под один скликая кров

из мирского океана

многомудрого декана

и беспутных школяров!

Песня Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus! («Так будем же веселиться, пока мы молоды!») была найдена в одном из монастырей в сборнике вагантской поэзии. В 15 веке она обрела мелодию. Исполняемая на латыни, сейчас она является международным гимном университетского студенчества:

Так будем же веселиться,

пока мы молоды!

После приятной юности,

после тягостной старости

нас возьмёт земля.

Итак, будем веселиться,

пока мы молоды!

После приятной юности,

после тягостной старости

нас возьмёт земля.

Жизнь наша коротка,

скоро она кончится.

Смерть приходит быстро,

уносит нас безжалостно,

никому пощады не будет.

Да здравствует университет,

да здравствуют профессора!

Да здравствует каждый член сообщества,

да здравствуют все его члены,

да вечно они процветают!

Да здравствуют все девушки,

изящные и красивые!

Да здравствуют и женщины,

нежные, достойные любви,

добрые, трудолюбивые!

Да здравствует и государство,

и тот, кто им правит!

Да здравствует наш город,

милость меценатов,

которая нам здесь покровительствует.

Да исчезнет печаль,

Да погибнут скорби наши,

Да погибнет дьявол,

Все враги студентов

И смеющиеся над ними!

Обратите внимание, как это слово пишется: скру-, а не скур-пулезный (как очень хочется почему‑то написать). Произошло оно от названия старинной аптекарской меры веса — скрупулы — очень маленькой, чуть больше грамма. Поэтому СКРУПУЛЕЗНЫЙ означает предельно точный, тщательнейший, учитывающий малейшие нюансы, педантичный.

УСТАВ

цеха льнопрядильщиков в Румбурге (Чехия)

Во-первых. Принимается сей порядок во имя Иисуса Христа, избавителя нашего, нам счастье несущего. Пусть его именем сей порядок начинается и ведется и пусть нынешние и будущие мастера сего ремесла льноткачества здесь в Румбурге всегда имеют право устанавливать свой честный и полезный порядок для всех лиц этого ремесленного цеха, включая женщин и детей; каковой порядок ныне поддерживается и в других концах; и пусть останутся в силе наказания и штрафы, каковые налагаются за нарушение его. Но для того чтобы сей порядок всегда был в согласии с сознанием и волей наследственных владельцев этих мест, устанавливается: на случай, если найдено будет нечто такое в этом порядке, чего терпеть негоже, пусть остается за владельцами право оный порядок менять и отменять.

Во-вторых. Кто это ремесло изучать желает, тот должен пройти 14-дневное испытание. По исходе оных 14 дней обязан он представить совету цеха в письменной или устной форме достаточные свидетельства своей законнорожденности и честного имени во всех действиях своих. Если тогда признано будет, что подходит он для того или иного ремесла, то оный цех должен его принять, а он обязан в течение трех лет кряду проходить обучение; а если он за эти три года когда-либо уклонится от учения, то обязан уплатить в кассу цеха три гульдена. А внесение штрафа в три гульдена произвести в присутствии бюргеров цеха, а кроме того, если будет вновь принят, вложить в кассу еще гульден, из которого совету полагаются три белых гроша, в кассу — 9 белых грошей, а старшим мастерам за их труд и потерянное время — 12 белых грошей; а мастеру-учителю он должен передать свою постель с периной и кусок (штуку) полотна, а старшие мастера должны все это осмотреть, чтобы все было по-доброму и честному; а когда юноша научится, или если он во время учения умрет, то постель остается мастеру-учителю; а если у юноши-ученика постели нет, то он обязан перед окончанием учения уплатить мастеру три гульдена наличными.

В-третьих. Если ученик-слуга будет найден нежелательным, если он ведет себя своевольно и наперекор указаниям мастера, то он обязан, уплатить две копы грошей штрафа. А если будет установлена вина за мастером, то оный обязан по постановлению мастеров внести в кассу цеха 3 гульдена штрафа, а его ученику цех должен озаботиться выделить для обучения другого мастера-учителя.

В-четвертых. Каждый, выдержав свои 3 года в учении, должен на год податься в странствие, и в соответствии с указаниями своего цеха пройти путь более трех миль, и до исхода года не возвращаться без достаточных причин к месту обучения, а до этого никто не должен предлагать присвоить ему достоинство и права мастера; исключение составляют лишь чужаки (посторонние) и сыновья мастеров.

В-пятых. Чужой (посторонний) подмастерье, желающий претендовать на права мастера, должен сначала год проработать у нас на месте; этот год он должен пройти под началом одного из мастеров.

В-шестых. Кто хочет в этом цехе стать мастером, тот должен представить и доложить перед собранием цеха достаточные свидетельства своего (предшествующего) обучения: что он в течение 3 лет обучался ремеслу, и каково было к нему отношение. Затем еще раз он должен просить в течение 4 кварталов предоставить ему права мастера, а на четвертый квартал это право должно быть ему присвоено либо в этом праве отказано. Однако сын мастера должен претендовать на мастерские права в течение всего одного квартала, а затем уже и требовать этих прав. После положительного решения новый мастер должен еще завоевать себе бюргерское право и произвести 3 мастерских изделия (шедевра) — одну холстину на 25 прядей, один кусок тика на 48 прядей и одну малую холстину на 50 прядей, причем он должен для этого самостоятельно подгонять, подводить и подстраивать гребни, а выдержавшим свое испытание на шедевр он считается после того, как назначенные мастера-смотрители выскажутся перед всем цехом, что куски (штуки) сделаны добросовестно и изрядно; а молодой мастер обязан тогда выплатить мастерам-смотрителям и старшим мастерам полталера, а цеху — 10 коп грошей, в том числе первый раз — когда претендует на членство в цехе — 5 коп, и второй раз, когда представит свое мастерское изделие — остальные 5 коп. Но сын мастера, а также его (мастера) помощник (подмастерье), претендующий на брак с дочерью мастера, вносит наличными в кассу цеха 5 коп, затем — при просьбе о принятии в цех — треть полукопы, а при представлении шедевра — еще треть полукопы. После этого он обязан получить и может использовать те же права, что и всякий другой мастер.

В-седьмых. Если чужак — посторонний подмастерье — прибудет сюда и захочет записаться к старшим мастерам, чтобы отработать свой предварительный год, то он должен представить свидетельство, что 2 года странствовал и за это время на своей родине не был.

В-восьмых. Чужой (посторонний) подмастерье, желающий стать у нас мастером, учившийся у нас или где-либо еще, должен в день Михаэлиса попросить у старших мастеров записать его к тому мастеру, у которого он хочет проработать свой предварительный год; а если при этом окажется, что этот мастер в тот самый год впадет в бедность и не в состоянии обучать своего подмастерья, то последний должен сообщить об этом старшим, а те обязаны дать ему другого мастера. И пусть ни один из чужаков не вздумает претендовать на вступление и не приходит ни в какой другой день, кроме дня Михаэлиса. Но сын любого из мастеров или подмастерье, женившийся на дочери мастера или его вдове, после года странствий и года службы у одного из мастеров может подать просьбу о приеме в цех в любой квартал года, когда ему угодно. Такие кандидаты имеют те же права без всяких ограничений.

В-девятых. Всякий желающий стать мастером в этом цехе должен иметь законную жену или, по меньшей мере, быть помолвленным.

В-десятых. Каждый молодой мастер при начале своего пребывания в цехе должен вносить вместо воска, как это было в обычае повсеместно, три белых гроша на общую пользу.

В-одиннадцатых. Когда пьется обычное пиво, то самые молодые должны по приказанию старших подавать пиво двум мастерам каждый; а если кто-то в цехе умрет, то на похоронах умершего должны провожать к могиле каждый мастер и каждая жена мастера, не посылая вместо себя никого из низших простых людей, а иначе взимается штраф в размере 1 фунта воска. Следует также оповещать и рассылать известие, когда именно предстоят похороны, и к этому часу каждый должен явиться к дому, где находится покойник. А два самых молодых мастера должны позаботиться о прочих делах цеха и выполнить их с усердием, в противном случае с них взимается штраф или налагается взыскание в той же форме.

В-двенадцатых. Ни один мастер не должен переманивать у другого подсобную силу или ученика-слугу под страхом штрафа в размере 1 гульдена в пользу цеховой кассы.

В-тринадцатых. При входе в помещение цеха каждый порядочный ремесленник должен употреблять только приличные слова и жесты, т.е. не позволять себе никаких непотребных выражений, не горячиться, не гневаться, не озоровать; кто нарушает этот пункт, тот обязан выплачивать при каждом подобном случае полгульдена в кассу цеха, если же будет нанесено оскорбление действием, то штраф того же размера может быть при случае удержан и оставлен в пользу Господина, которому принадлежит город.

В-четырнадцатых. Если кто-нибудь, будь то мужчина или женщина, вызван на собрание цеха и произвольно, без уважительной причины, останется вне стен его, не являясь в намеченный час, то штрафуется фунтом воска.

В-пятнадцатых. Законным почитается также положение, что низшие члены и дети данного ремесленного цеха должны присутствовать и оставаться на всех торжествах вполне изрядно и достаточно.

В-шестнадцатых. Ни одному из жителей церковного прихода, к которому принадлежит цех, не разрешается развлекаться за пределами общины, как это имело место и утвердилось с давних времен; все мастера должны оставаться в городке; в деревни же данного владения Румбург, которые находятся за пределами прихода, они могут допускаться лишь на короткое время. На 24 хозяев разного рода приходится один производитель полотна. Но должно быть обеспечено, что эти ткачи льняных материалов никак не смеют каким-то путем мешать домашним хозяйствам соседей отправлением своих собственных потребностей, как не смеют устраивать торги льняным полотном и побуждать к этому прислугу; а то, что может такой деревенский ткач произвести собственными руками, должно быть ему разрешено соответствующими предписаниями.

В-семнадцатых. Когда мастер принимает на себя платную работу, он должен завершить ее за 8 недель и при этом изрядно удовлетворить заказчиков. А где будут жалобы, что это не произошло, данный мастер должен быть по решению цеха оштрафован на 3 фунта воска.

В-восемнадцатых. Заказ хозяев города должен выполняться со всевозможным усердием и непреложной деловитостью, за чем обязаны следить старшие мастера, проверяя, как идет дело. Работа с простыми, грубыми нитками должна выполняться за 6 недель, тонкие же нитки должны обрабатываться за 8 недель. Если же какие-то нитки оказались низкого качества, то старшие мастера должны проследить за тем, чтобы они были обработаны наилучшим возможным способом.

В-девятнадцатых. Если мастер выполняет платную работу и ее испортит или выполнит непорядочно, то он должен оплатить стоимость товара или потраченный материал. Решение может быть принято другим мастером или советом цеха.

В-двадцатых. Нить для работы должна выдаваться мастеру в любое удобное для него время, и не должны особенно ограничиваться те сроки работы, на которые могут потребоваться люди.

В-двадцать первых. Плата на изготовление двух штук грубой нити должна составлять 7 малых грошей, двух штук средней нити — также 7 грошей; выпушка на 40 прогонов (прядей) — по 4 гроша за штуку; мелкое полотно из 40 прогонов (прядей) — по 6 малых пфеннигов за локоть; за полотно из 50 прогонов (прядей) и более — по 9 малых пфеннигов за локоть.

В-двадцать вторых. Мастера должны придерживаться правильной ширины материала, т.е. льняное полотно должно иметь ширину 2 локтя, как это было в прежние времена, а длину — 60 локтей и никак не меньше. Если будет обнаружено иное, то выплачивается в кассу 1/2 гульдена.

В-двадцать третьих. После обучения молодого ученика мастер в течение полугода не должен приглашать другого и учить его, чтобы бедный наряду с богатым мог разумно взяться за учение.

В-двадцать четвертых. Когда распивается общее пиво, каждый должен держаться скромно и не напиваться до безрассудности. А кто это правило нарушит, тот выплачивает штраф — 2 фунта воска. А если произносил непотребные слова, то штраф 12 грошей. Если случится такая дерзость, то решение о штрафе в зависимости от обстоятельств проступка принимается цехом на месте или предоставляется благородному Господину.

В-двадцать пятых. Кто беспричинно, по собственному капризу не хочет идти на общее пиво и остается в стороне, тот должен выплатить полную стоимость своего пребывания на пиве; если же выяснится достаточно уважительная причина отсутствия, то обязан выплатить половину этой суммы.

В-двадцать шестых. 4 мастера должны ежегодно на Троицу рассчитываться с цехом, а по прошествии 14 дней расплачиваться с цехом своей продукцией. В случае невыполнения — штраф в размере 3 фунтов воска.

В-двадцать седьмых. Любому жителю этого городка, любому мелкому крестьянину деревень не разрешается закупать узкое льняное полотно (холст) вне цеха и белить его или еще что-либо другое с ним делать; но жителям городка в отличие от крестьянских людишек должно быть разрешено торговать широкими льняными полотнами (холстами).

В-двадцать восьмых. Ни один бюргер и ни один лавочник не имеют права закупать нитки на рынке или на дому в те недели, когда не собираются недельные торги. Если будет обнаружено нарушение, то нитки отбираются и передаются в дома призрения.

В-двадцать девятых. Ни один бюргер не должен позволять себе оплачивать халтурщикам нитки в их домах.

В-тридцатых. Ни один крестьянин не должен продавать нитки в своем доме, а обязан придерживаться предписанных еженедельных рынков. А если мастер купит у крестьянина нитки на улице, то обязан внести штраф в пользу цеха в размере 1/2 гульдена.

В-тридцать первых. Ни один мастер не должен покупать нитки в деревне и не должен передавать деньги через других лиц. Кто это нарушит, каждый раз обязан выплачивать цеху также по полгульдену штрафа.

В-тридцать вторых. Если мастер купил у халтурщика льняное полотно и тем самым цеху был нанесен ущерб и беспокойство, то с мастера взыскивается за каждое закупленное таким образом полотно как в пользу Господина, так и цеха по 1 копе серебра.

В-тридцать третьих. После того как в этом году нити выплеталось несколько меньше, чем в году прошлом. Господин хозяин, по всеподданнейшему ходатайству цеха разрешил в дальнейшем, чтобы от каждого малого вытканного куска (штуки) льняного полотна полторы копы выплачивалось как вознаграждение производителю, имея в виду, что копа или талер составляют 68 крейцеров, но чтобы полотно при том вырабатывалось изрядное и доброе.

В-тридцать четвертых. Цеховые мастера обязаны дважды в год осматривать и оценивать беление при владении Румбург. Если обнаружится низкое качество беления, то Господином-владельцем могут быть наложены штрафы.

В-тридцать пятых. Чтобы настоящее установление и статут всегда строго выполнялись и чтобы тем самым цех был защищен и мог изрядно работать, все мастера — и нынешние, и те, которые будут у цеха впоследствии — должны выплачивать Господину хозяину с каждого набора инструментов и с каждого станка ежегодно на Рождество по 2 чешских гроша, а каждый мастер не должен иметь права использовать более трех станков; точно так же, ни один мастер не должен перекупать продукцию у другого мастера цеха и выдавать ее за свою, сам при этом не работая. В этом случае его станок простаивает, и ему назначается штраф в одну копу.

КОНГЛОМЕРАТ — механическое соединение разнородных кусков.

Конгломератами называют огромные города, которые не разрастались из единого центра или не строились по единому плану, а образовывались из постепенного слияния многих небольших городков. Конгломератом называют и крупную фирму, объединившую под своим управлением множество других фирм, по роду своей деятельности друг с другом не связанных (когда из одного офиса направляется работа конфетной фабрики и угольной шахты, таксопарка и магазина).

«Христианская Церковь в историческом смысле представляет собою примирение двух образовательных начал: восточного, состоящего в пассивной преданности божеству, и западного, утверждающего самодеятельность человека. Для церкви нужно одинаково и то и другое, нужно, чтобы человечество добровольно и, следовательно, самостоятельно исполняло признанную им над собою волю Божию. Человечество, входящее в состав Церкви, должно, во-первых, верить в открытую ему сверхчеловеческую истину и, во-вторых, действовать для проведения этой истины в свой человеческий мир.

…

Идеал Церкви – не в слиянии этих двух различных действий, а в их согласовании. … И на христианской почве человечеству грозят с двух сторон: неподвижность Востока и суетность Запада. Хотя в христианстве и исторический Восток и исторический Запад нашли свою высшую истину, но прежде чем вполне проникнуться этой истиной и возродиться в новом человечестве – Вселенской Церкви, – они временно наложили на само христианство печать своей односторонности. Соединенные Церковью народы Востока и Запада скоро разошлись в своем понимании этой самой Церкви. Восточные поняли ее по-своему, западные по-своему, и вместо того, чтоб искать друг у друга восполнения этой односторонности, каждый стал искать только своего, принял свое одностороннее понимание за единственно истинное и безусловно обязательное, и, таким образом, теоретическая рознь во взглядах, связанная с дурною волею, перешла под конец в практический разрыв.

…

Все вожди православия на Востоке в борьбе с ересями, от св. Афанасия Великого, гонимого арианами, и до св. Феодора Студита, гонимого иконоборцами, обращали свои взоры на Запад, искали и находили в православном Риме защиту и опору. Важное значение имел уже тот факт, что за весь этот период догматической борьбы Римский престол, за единственным и то весьма сомнительным исключением (папы Онория), никогда не был занят еретиком. Понятно поэтому, что величайшие учители Восточной Церкви и целые вселенские соборы в самых сильных выражениях утверждали высокое значение и авторитет Римского престола.

С другой стороны, и Рим нуждался в духовных силах Востока. Православный и независимый, но окруженный германским варварством, он скоро оскудел умственным образованием, так что во второй половине VII века, по свидетельству папы Агафона, в Римской Церкви трудно было иметь двух или трех ученых клириков, искусных в диалектике. Таким образом, Рим в борьбе с ересью (что и для него было тогда главным интересом) не мог обойтись без помощи греческих богословов. Кроме того, христианский Запад чувствовал потребность уравновесить практическое направление Рима аскетизмом и мистикой восточного монашества, которого влияние на Западную церковь тех времен не подлежит сомнению.

В свою очередь, восточные монахи, ревнители православия, часто гонимые светским правительством и подвластною ему византийскою иерархией, являлись ревностными приверженцами Рима, в котором они видели центр самостоятельной духовной власти. Таким образом, в эту славную эпоху духовные силы Восточной и Западной Церкви, соединенные в общем интересе – утверждении православного догмата – и направленные против общего врага – ереси, – находились постоянно в положительном взаимодействии между собою и восполняли друг друга. Практический Рим давал убежище религиозным мыслителям Греции, и восточные богословы опирались на авторитет латинских первосвященников; римские легаты председательствовали на греческих соборах, и восточные монахи выступали союзниками западных иерархов.

С IX-го века положение решительно изменяется. Когда еретическое движение завершило свой круг, когда основной догмат православного христианства совокупными усилиями Востока и Запада, богословской мысли и иерархического авторитета, соборов и пап, был точно определен и окончательно утвержден, и Византия, бывшая по очереди игралищем всех ересей, отпраздновала наконец торжество православия, духовная связь ее с Западною Церковью теряет свою главную основу и порывается.

Догматический интерес православия – важнейший интерес для греческих христиан, – нашедший свое удовлетворение в определениях семи Вселенских соборов и не тревожимый более новыми ересями, не нуждается уже в авторитетной поддержке Рима и дает полный простор национальной вражде и иерархическому соперничеству.

С другой стороны, после того как германские варвары окончательно покорены католичеством и главный вождь их получает в Риме императорскую корону, – полагаются основы новой западной цивилизации и самостоятельного образования, делающего христианский Запад независимым от христианского Востока.

Прежнее общее дело их – утверждение догмата – покончено, единство высшего интереса исчезает, не сдерживаемые более этим высшим единством антагонизм и соперничество получают преобладание, и совершается разделение Церквей.

Не имея в виду рассказывать здесь, как совершилось это разделение, – печальную историю Фотия и Керуллария, – оставляя пока в стороне и вопрос о том, кто более был виновен в этом деле – Византия или Рим, – я ограничусь указанием, что некоторая доля вины была и на той и на другой стороне.

Христианский Восток, правый в своем постоянном благочестии, правый в своей непоколебимой преданности отеческой святыне православия, к несчастию, забывал при этом, что отеческая святыня церкви, за которую он так стоял, есть лишь основание и начаток дела Божия, и что если всегда думать только об одном начале, смотреть только назад, то цель дела остается недостижимою и совсем исчезает из виду. Ревниво оберегая основу Церкви – священное предание, – православный Восток не хотел ничего созидать на этой основе. В этом он был не прав. Святыня предания есть первое и важнейшее в Церкви. Но нельзя на этом остановиться: нужна крепкая ограда, нужна свободная вершина. Ограда церкви – это стройно организованная и объединенная церковная власть, а вершина церкви есть свобода духовной жизни.

Об этой вершине забыла и Римская Церковь. Если Восток всецело отдался охранению священных начатков царства Божия, то Рим, по своему практическому характеру, прежде всего поставил заботу о средствах к достижению царства Божия на земле. Первое и главнейшее средство или условие для этого есть единство духовной власти, и вот Рим всю свою душу полагает в дело объединения и усиления духовной власти.

…В таком характере и направлении заключалась и великая сила Рима, и великая опасность для него. Опасность – в заботах о власти, как главном средстве или условии дела Божия на земле, забыть о цели этого дела и незаметно поставить средство на место цели, забывая, что духовная власть есть лишь способ подготовить и привести человечество к царству Божию, в котором уже нет никакой власти и никакого господства. Если созерцательный Восток грешил тем, что вовсе не думал о практических средствах и условиях к совершению дела Божия на земле, то практический Запад также ошибался, думая об этих средствах прежде и больше всего и превращая их в цель своей деятельности. Христианство не есть только предмет отвлеченного созерцания, но также и не дело одной практики.

Но главная беда была не в том, что христианский Восток был слишком созерцателен, а Запад слишком практичен, а в том, что у них обоих было недостаточно христианской любви. При оскудении любви исчезло взаимное понимание, возможность познать и верно оценить свои относительные достоинства и слабости, и следовательно, исчезла возможность взаимно помогать и восполнять друг друга, сохраняя целость Вселенской Церкви.

Православный Восток основательно гордится своею твердостью в вере. Но, по словам величайшего учителя веры, «если я имею всякое познание и всю веру, так чтобы и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Церковь Западная славится многими делами и самоотверженными трудами во всем мире. Но тот же апостол, «паче всех потрудившийся», свидетельствует: «если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».

Во взаимных отношениях Восточной и Западной Церкви начиная с IX века можно найти с обеих сторон все, кроме той любви, которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего». Воистину, если бы и в Риме и в Византии не искали своего, то разделение Церквей не совершилось бы.

После решительного разделения Церквей, односторонности византизма и латинства, лишенные сдерживающих влияний церковного общения, развиваются во всей своей исключительности. С ХI-го века, вместо единого во Христе человечества, история опять имеет дело с одиноким Востоком и одиноким Западом – одиночество, пагубное для обоих.

В то время, как уединившаяся в своем самодовольном благочестии Византия разделяла свою духовную жизнь между мистическим созерцанием в монастырях и диалектическими словопрениями богословских школ и, потеряв всякую практическую силу действия и сопротивления, отдавалась во власть чуждой силы ислама, – одинокий Запад в своей тревожной деятельности давал исключительное и напряженное развитие тому человеческому (римскому) началу, которое легло в его основу. …

Как одинокая религиозная созерцательность восточного православия оказалась беспомощной перед живой силою чуждой веры, так точно одинокая религиозная деятельность западного католичества была бессильною перед мыслящим неверием. Святыня Божией церкви сохранилась в обеих распавшихся половинах христианского мира, но проведение этой святыни в жизнь самого человечества при разделении его сил оказалось или парализованным, или извращенным. Благочестивый квиетизм Византии, не поддержанный властною энергией Рима, отдал христианский Восток под власть антихристианской религии; ревнивое властолюбие и деятельная сила Рима, лишенные смягчающих и возвышающих влияний восточного созерцания, не сумели охранить христианский Запад от ложных идей антихристианского просвещения».

«Пробуждение во всём обществе мысли о Русской земле, как о чём-то цельном, об общем земском деле, как о неизбежном, обязательном деле всех и каждого, — это и было коренным, самым глубоким фактом времени, к которому привели разнообразные, несоглашённые и нескладные, часто противодействовавшие друг другу стремления князей, бояр, духовенства, волостных городов, всех общественных сил того времени.

Историческая эпоха, в делах которой весь народ принимал участие и через это участие почувствовал себя чем-то цельным, делающим общее дело, всегда особенно глубоко врезывается в народной памяти. Господствующие идеи и чувства времени, с которыми все освоились и которые легли во главу угла их сознания и настроения, обыкновенно отливаются в ходячие стереотипные выражения, повторяемые при всяком случае. В XI — XII вв. у нас таким стереотипом была Русская земля, о которой так часто говорят и князья и летописцы.

В этом и можно видеть коренной факт нашей истории, совершившийся в те века: Русская земля, механически сцепленная первыми киевскими князьями из разнородных этнографических элементов в одно политическое целое, теперь, теряя эту политическую цельность, впервые начала чувствовать себя цельным народным или земским составом. Последующие поколения вспоминали о Киевской Руси как о колыбели русской народности».

«Везде Русская земля, и нигде, ни в одном памятнике не встретим выражения русский народ. Пробуждавшееся чувство народного единства цеплялось ещё за территориальные пределы земли, а не за национальные особенности народа. Народ — понятие слишком сложное, заключающее в себе духовно-нравственные признаки, ещё не дававшиеся тогдашнему сознанию или даже ещё не успевшие достаточно обнаружиться в самом русском населении».

Вскоре после смерти пророка Мухаммеда мусульманская умма (община, общность) раскололась на две крупные части — шиитов и суннитов. Этот раскол был и остается связан с событиями полуторатысячелетней давности, спорами о том, кто должен стоять во главе мусульман, быть халифом.

Часть мусульман — шииты — считают что им может быть только человек, через своих предков связанный кровным родством с Пророком. Таким человеком они почитают четвертого халифа, двоюродного брата и зятя Мухаммеда Али и его сыновей Хасана и Хусейна. Все они трагически погибли в борьбе за власть.

Сегодня в исламском мире шииты составляют 10-20% (Иран, Азербайджан, Ирак, Ливан, Бахрейн).

Сунниты, составляющие сегодня подавляющее большинство мусульман (80-90%), считают, что вожди уммы должны избираться из племени, к которому принадлежал Мухаммед — курейшитов.

За время существования двух течений ислама различия между ними умножились, и традиции неприятия друг друга сохраняются в силе вплоть до сего дня, часто превышая по накалу страстей неприятие других религий.

Курд по национальности, Саладин родился на севере Ирака в семье потомственных военных. Но его выдающиеся способности в юности проявлялись совсем в других, не связанных с семейной традицией, сферах. Это был юноша-интеллектуал, его стихией были книги. Он увлекался философией и поэзией, досконально разбирался во всех нюансах исламского права, знал античную математику Эвклида, погружался в религиозные искания исламских богословов, наизусть знал знаменитый десятитомник арабской поэзии. И он вовсе не думал начинать военную карьеру. Но судьба распорядилась иначе…

«Мой дядя Ширкух повернулся ко мне и сказал: «Юсуф, оставь все дела и отправляйся туда!» Этот приказ прозвучал для меня как удар кинжала в сердце, и я ответил: «Клянусь Аллахом, даже если бы мне отдали всё египетское царство, я бы не поехал туда!» Это был приказ дамасского военачальника отправиться воевать в Египет.

В Египте, которым правила шиитская династия, начались «замятни», характерные для того времени для всех стран. Египетский халиф изгнал своего главного визиря, а тот попросил помощи у Дамаска. Дамасский повелитель послал к Нилу свою армию под командованием Ширкуха. Младшим офицером у своего дяди и был Саладин. Они вернули в Каир визиря, но, когда тот потребовал их ухода, вернуться домой отказались и принялись искать себе союзников в стране. Египетский халиф также нашел себе подмогу в лице крестоносного иерусалимского короля. Вдвоем они выдавили армию Ширкуха. Но на этот раз уйти из Египта отказались крестоносцы, которые принялись грабить страну. Халиф снова обратился к Дамаску с просьбой защитить его на этот раз от христиан. И снова Ширкух во главе дамасской армии оказался на Ниле. Он казнил своего недавнего «друга»-визиря и сам занял его место. Но в этот момент воинственный дядя Саладина неожиданно умер. Халиф же назначил великим визирем его племянника, рассчитывая, что тот — без связей в стране, да к тому же чужак-суннит — будет ему неопасен.

Ставший великим визирем Египта, Саладин крайне жестко подавил все заговоры против себя и вскоре надежно закрепил власть в своих руках. А после смерти египетского халифа он стал фактически единоличным правителем страны. Но официально он оставался представителем повелителя Дамаска, который постоянно пытался призвать своего подданного «к порядку». Саладин оставался к нему лоялен, но, получая от него гневные письма, предпочитал отмалчиваться и избегать с ним личных встреч.

Но после смерти дамасского повелителя роли поменялись — Саладин пошел забирать его наследство. Тогда же он начинает и войну с Иерусалимским крестоносным королевством.

Однако, первое столкновение с христианскими рыцарями, которых вел король, страдающий проказой, и которых было намного меньше, чем воинов Саладина, закончилось для него под Иерусалимом полным разгромом. Эта битва ему, как он признавался своему секретарю, показала, что «Бог не хочет чтобы царство христиан пало при этом короле».

Свой следующий натиск Саладин предпринял при новом иерусалимском короле, который сам жаждал новой битвы, чтобы устранить угрозу объединяющегося вокруг его владений мусульманского мира. Крупное — и решающее для судеб крестоносного движения — столкновение произошло недалеко от озер Кинерет (Генисаретского озера, Галилейского моря). Крестоносное войско было уничтожено, король и вожди религиозных орденов попали в плен. Оставшийся без защиты Иерусалим сдался победителю. Но резни христиан не произошло. Церкви окроплялись водой с цветочными лепестками и перестраивались в мечети. Однако, Саладин не тронул главной христианской святыни — храма Гроба Господня, и разрешил паломникам свободное его посещение.

Саладин скончался во время приготовлений к походу на Багдад, чтобы восстановить прежний арабский халифат. Он был оплакан на всем Востоке как защитник веры. В истории Востока Саладин остался воином, остановившим западное вторжение, который воплотил в себе высшие идеалы и добродетели ислама.

Арабская система имен, сформировавшаяся еще в Средние века, считается одной из наиболее сложных в мире. Большинство арабов не имеют простого имени, состоящего из личного имени и фамилии, но обладают длинной цепочкой имён. Но вне границ арабских государств полная система имён обычно не используется.

В течение своей жизни человек, принадлежащий к арабской культуре, мог обладать несколькими именами.

В младенчестве ему давалось первое имя, «алам». Это происходило сразу после рождения или при обрезании.

К этому имени часто добавлялось имя отца, «насаб», что соответствует русскому отчеству.

Потом, в соответствии с его социальным положением, он мог получить титул или прозвища — «лакаб», отражающие его личные качества или описывающие его внешность.

Мог он также именоваться по названию той страны или местности, где родился или откуда приехал, что соответствует части имени, называемой «нисба».

Название религиозной школы, равно как и название профессии, должности также могли входить в состав его имени.

Если же человек был известен как писатель или музыкант, то он мог обладать и псевдонимом.

В имени знаменитого мусульманского правителя Салах ад-Дин — это «лакаб» — почётное прозвище, означающее «благочестие веры». Собственное его имя в привычном для нас виде — Юсуф ибн Айюб (Юсуф, сын Айюба).