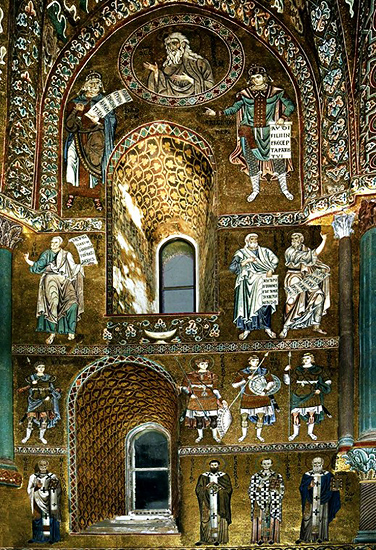

К 11 веку религиозное брожение в Европе становилось все более ощутимым, прорываясь то тут, то там вспышками необузданного фанатизма. Поэтому слухи о нестерпимом угнетении, которым подвергаются христиане на Святой земле стали той искрой, которая подожгла пожар «крестовых походов». Призыв папы Урбана II отвоевать у «неверных» Иерусалим мгновенно нашел самый широкий отклик в рыцарской среде практически всех европейских стран.

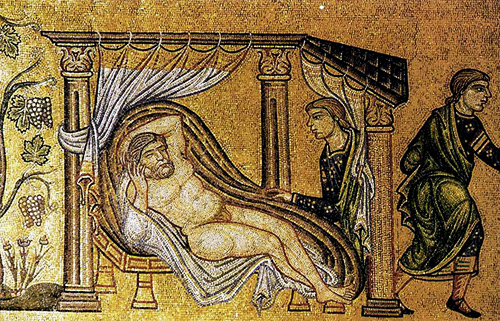

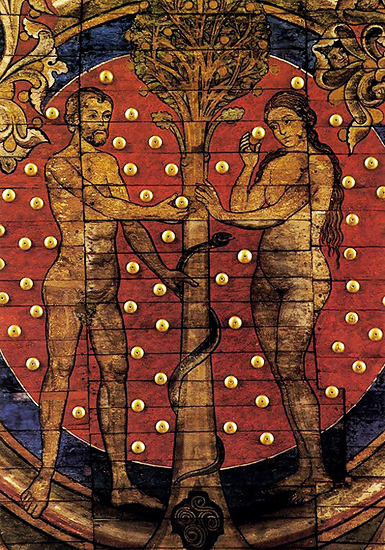

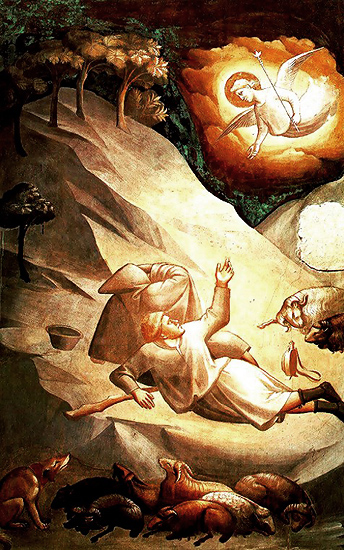

Но раньше рыцарского войска в поход на Святую землю собрались многотысячные крестьянские толпы. Их вел бродячий проповедник Петр Пустынник и мелкий рыцарь Вальтер Голяк. Они бросали свои хозяйства и вместе с женами, стариками и детьми шли в неизвестность за мечтой о справедливой жизни там, где явился и был распят Спаситель.

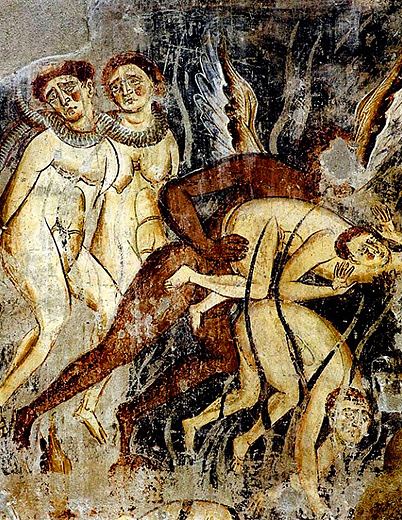

Не взяв с собой достаточно еды, эти толпы бедноты жили грабежом, и население мест, где они проходили, встречало их соответственно. Их тяжелый пеший марш закончился на Босфоре, через который их поспешили переправить византийцы. А там их уже ждали сельджуки… Они, почти не встречая сопротивления, изрубили всех этих практически невооруженных «крестоносцев». Лишь несколько тысяч юношей и девушек, плененных в этой бойне, были проданы в рабство на невольничьих рынках Малой Азии. Византийцы, придя на место встречи крестьян с мусульманами, собрали трупы в холмы и прочитали над ними заупокойную молитву…

Вальтер Голяк погиб, а Петр Пустынник присоединился к шедшему вслед за крестьянами рыцарскому войску. Это была уже внушительная военная сила, способная сокрушить мусульманские княжества.

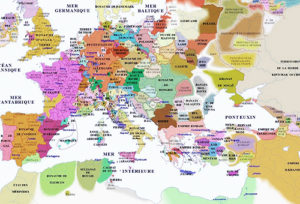

Рыцарский удар был нанесен в самый удобный для его успеха момент. Почти одновременно ушли из жизни все знаменитые вожди мусульманских племен и народов, и борьба за власть раздробила созданные ими государства. На Ближнем Востоке в то время каждый был сам за себя — на всем протяжении своего похода рыцари не встретили большого, могущего им противостоять, объединенного войска.

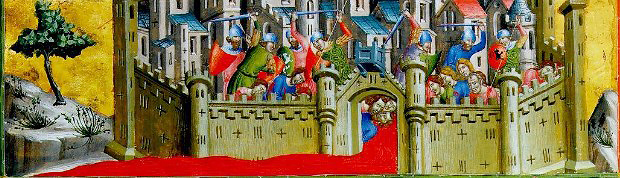

После изнурительного марша по выжженным солнцем горам и долинам, задерживаемые осадами укрепленных городов с последующими расправами над мусульманским населением, крестоносцы подошли, наконец, через три года после начала похода к главной своей цели — к Иерусалиму.

Иерусалим в это время находился под властью египетских шиитов, которые отвоевали его у суннитов-сельджуков. Иерусалимский гарнизон выселил за стены все христианское население и приготовился к упорной обороне. Крестоносное войско насчитывало от 20 до 40 тысяч тяжелой пехоты и конных рыцарей. Это было намного меньше гарнизона и оставшихся жителей города, но крестоносцы были полны религиозного пыла и воодушевлены близостью цели.

Со штурмом надо было спешить — корабли снабжения были перехвачены египетским флотом, ползли слухи о мусульманской армии, вышедшей на подмогу иерусалимскому гарнизону. Но первая попытка преодолеть высокие стены была отбита. Тогда крестоносное войско, повинуясь видениям Петра Пустынника, устроило вокруг крепости крестный ход. Не меньше помогли и осадные башни из срубленного в окрестностях леса. Засыпав глубокий ров, крестоносцы сумели подкатить к стенам свои башни и набросились на защитников города. Крестоносцы ворвались в Иерусалим с разных концов, и о том, что происходило дальше пишет хронист, очевидец тех событий:

«Невозможно было смотреть без ужаса, как валялись всюду тела убитых и разбросанные части тела и как вся земля была залита кровью. И не только обезображенные трупы и отрубленные головы представляли страшное зрелище, но ещё более приводило в содрогание то, что сами победители с головы до пят были в крови и наводили ужас на всякого встречного. В черте храма, говорят, погибло около 10 тысяч врагов, не считая тех, что были убиты повсюду в городе и устилали улицы и площади; число их, говорят, было не меньше. Остальные части войска разошлись по городу и, выволакивая, как скот, из узких и отдаленных переулков несчастных, которые хотели укрыться там от смерти, убивали их секирами. Другие, разделившись на отряды, врывались в дома и хватали отцов семейств с женами, детьми и всеми домочадцами и закалывали их мечами или сбрасывали с каких-либо возвышенных мест на землю, так что они погибали, разбившись».

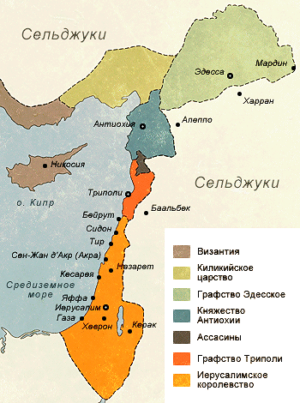

После того, как войско крестоносцев разбило египетскую армию и угроза Иерусалиму была снята, большая часть рыцарей вернулась в Европу. А оставшиеся создали в Палестине несколько небольших государств.

Со временем в окружающем их со всех сторон мусульманском мире появились новые вожди и полководцы, среди которых выделялся Салах-ад-дин Юсуф ибн-Айюб. Европейцы называли его Саладином и признавали за ним не только выдающиеся полководческие таланты, но считали его настоящим «рыцарем Востока», наделенного всеми благородными достоинствами их собственного кодекса чести. Саладин сумел объединить под своей властью практически все области, окружавшие крестоносные королевства. Решающая битва произошла недалеко от озера Кинерет (Генисаретское озеро, Галилейское море) — большое крестоносное войско было разгромлено наголову, после чего пал целый ряд их городов. В 1187 году Саладин вошел в Иерусалим.

Оставшиеся европейские колонии на Ближнем Востоке сопротивлялись еще некоторое время, папы снаряжали все новые и новые крестовые походы, но, кроме разгрома православной Византии, особых успехов достигнуто не было. Постепенно крестоносное движение сошло на нет, сменившись отчаянной обороной Европы от постепенного наступления окрепшей Османской империи, просуществовавшей хозяйкой Передней Азии вплоть до Первой мировой войны.

О том, что это было, чего в этом движении на Восток было больше — фанатичной веры или желания овладеть торговыми путями, мечты о праведной жизни на Святой земле или безысходности жизни в Европе без наследства для младших сыновей рыцарских семей — об этом до сих пор спорят историки и идеологи современного мира…

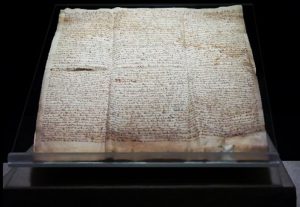

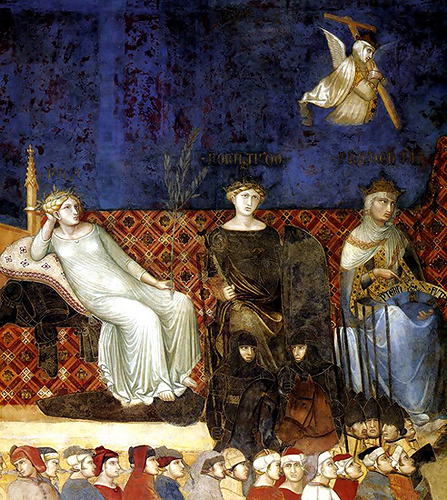

Многие считают, что с этого документа начала свою историю та Англия, которой несколько веков восхищались и завидовали, которой пытались подражать и которую от всей души ненавидели, страна, давшая миру великие изобретения, открывшие эпоху индустриальной цивилизации, но главное — утвердившая принцип верховенства права над силой. Этот документ, копии которого ныне демонстрируются в парламентах и музеях всех англоязычных стран, получил известность как Великая Хартия вольностей.

Когда в 1215 году ее назвали Великой, то, не зная о ее последующей судьбе, имели ввиду, что она большая, что ее текст больше, чем две хартии, которые были до нее. А до нее английские короли подписали два таких обязывающих документа.

Так получилось, что подряд два монарха при коронации имели меньше прав на престол, чем их соперники из королевского рода и, остро нуждаясь в поддержке аристократов, церкви и населения давали обязательства соблюдать их старинные права и привилегии. Таким образом, еще до Великой Хартии королями были фактически признаны юридические рамки их власти, уже тогда был определен предел их всевластия.

Более того, те же ограничения распространялись и на баронов в их взаимоотношениях с вассалами-рыцарями, и рыцарей в отношениях с крестьянскими общинами, трудом которых те кормились.

Однако третий король начал пытаться выйти за рамки прошлых соглашений, что вызвало глухое брожение среди баронов, а его преемник на троне Иоанн Безземельный начал вести себя так, как будто королевских обязательств и вовсе не было.

Едва ступив на престол, король тут же ввязался в войну за обладание французской Нормандией и для ее ведения обложил всех в Англии непомерными, невиданными еще налогами. При этом вел он себя вызывающе высокомерно, грубо, неуважительно по отношению к баронам и церкви. Он собрал своих вассалов в южном порту, якобы для отплытия на континент, но лишь изъял у них деньги и распустил по домам. Когда бароны вместе с королем все же отправились во Францию, то увидели, что Иоанн избегает боев с противником, и вернулись в Англию, за что подверглись огромным штрафам. Для всех остальных король ввел своими решениями такие поборы, которые в стране раньше никогда не видывали.

Когда умер глава английской церкви, архиепископ Кентерберийский, папа прислал занять кафедру своего друга, кардинала, англичанина Стефана Лэнгтона, но король отверг это решение и изгнал из страны кардинала. В ответ папа наложил на Англию интердикт, запретив священникам открывать церкви и проводить необходимые христианам обряды, а Иоанна отлучил от церкви. Пять лет в Англии не крестили родившихся детей, не венчали молодоженов, не отпевали покойников. Напряжение среди населения росло. А папа освободил подданных от присяги на верность королю и призвал французского монарха вторгнуться в Англию.

Под угрозой неминуемого краха Иоанн сдался. Он написал папе, что отдает ему свое королевство и получает его из его рук в качестве вассального владения. Он подчинился папе и вернул в страну назначенного им архиепископа, который в дальнейшем стал главой баронской оппозиции королю

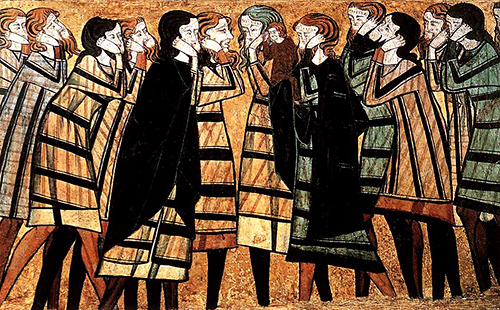

А причины для оппозиции не замедлили проявиться. Король проиграл войну с французами и лишился всех своих владений на континенте (за что, собственно, и получил прозвище «Безземельный»), а по возвращению в Англию обложил всех новым налогом. На этом терпение баронов иссякло — они заявили об отказе платить непомерный сбор. Собравшись в одном из монастырей под предлогом богомолья, бароны решились на открытый вооруженный мятеж. Они дали клятву бороться до тех пор, пока Иоанн не вернется к правлению «по старине». Они подготовили две тысячи рыцарей (не считая оруженосцев и пехотинцев), запаслись оружием и продовольствием и вместе повели свою армию на встречу с королем.

То, что произошло потом, летописец описывает так: «Когда это стало известно королю, он послал к ним архиепископа Кентерберийского и Уильяма Маршала, графа Пембрука и еще нескольких мудрых людей, чтобы они разузнали у тех, что это за законы и вольности, которых они добиваются. Бароны предъявили послам некое писание, состоявшее главным образом из древних законов и обычаев королевства, присовокупив при этом, что если король немедленно не согласится на все это и не подтвердит грамотой, скрепленной королевской печатью, то они сумеют принудить его, захватив его замки, земли и владения… Тогда архиепископ со своими товарищами привез это писание королю и при нем прочитал его на память главу за главой. Как только король услышал содержание этих статей, он принялся хохотать язвительно и злобно: «Как это бароны довольствовались такими требованиями? Почему бы им не потребовать все королевство? Притязания их бессмысленны и ложны и не опираются ни на какое право». И он прибавил со страшной клятвой: «Никогда не соглашусь на такие уступки, которые из меня, короля, сделают раба!».

Получив отказ, бароны отреклись от своих вассальных обязательств и двинулись на Лондон, где получили всеобщую поддержку горожан. На призыв баронов откликнулась практически вся аристократия и большинство рыцарей — король остался лишь со своей свитой и советниками, которые уже давно рекомендовали ему договариваться с мятежниками. На этот раз Иоанн внял этим советам и выслал своих приближенных на встречу с баронами для выработки итогового документа.

Стороны встретились недалеко от Лондона. Через четыре дня упорных переговоров документ был готов и был представлен королю на подпись.

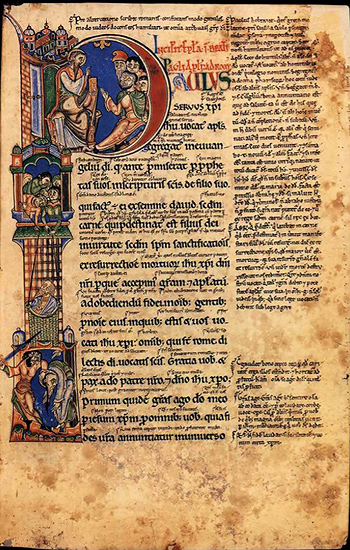

Великая Хартия была написана без разбивки по пунктам сплошным текстом. Отдельные требования по сбору и размерам налогов, о судопроизводстве, о наследственном праве, о правах церкви, городов, о правилах торговли, об управлении государством перемешаны. Историк, изучавший этот документ заметил, что Хартия «носит на себе следы своего беспорядочного и поспешного составления; ее статьи, очевидно, вписывались в нее по мере того, как каждая из них в отдельности приходила на ум людям, договаривавшимся с королем».

Сразу после того, как его заставили подписать такой документ, король пожаловался своему формальному сеньору — папе Римскому. Тот был возмущен тем, что конфликт, разразившийся в его владениях разрешился в результате восстания. Он объявил Хартию не имеющей силу и освободил короля от присяги соблюдать ее. Он назвал ее «несправедливым, противозаконным и позорным договором». Архиепископ Кентерберийский, активно участвовавший в борьбе за ее принятие, был отстранен от должности.

Иоанн, добившийся восстановления контроля над страной немедленно принялся мстить баронам. Он нанял дружину викингов и начал один за другим разорять баронские замки. Бароны воззвали к помощи французского короля, высадившегося в Британии. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Иоанн в своих походах со скандинавами не заболел дизентерией и не умер на восточной окраине своей страны. Ему наследовал на троне его девятилетний сын, и его опекун снова обнародовал Великую Хартию в подредактированном виде. Вновь вставший во главе английской церкви Стефан Лэнгтон заботился о ее соблюдении.

Великая Хартия вольностей в дальнейшем не раз переписывалась, редактировалась, дополнялась, сокращалась и вновь расширялась. Борьба за ее основные принципы шла много веков, на нее всегда опирались силы, боровшиеся с всевластием королей.

Столкновения между знатью и монархами происходили во всех странах. Но Англия была единственным государством, в котором эта борьба еще в раннем Средневековье открыто поставила принципиальный вопрос: является ли король самодержцем, ограничить которого может только сила его противников, или он обязан подчиняться праву, основным законам королевства? И тот ответ на него, который в результате упорной борьбы был окончательно дан к 18 веку, вывел Великобританию в безусловные лидеры христианской цивилизации.

Английский историк 19 века сказал, что Великая хартия вольностей «служит истинным основанием английской свободы. Все достигнутое позднее составляет немногим более простого подтверждения, комментария к ней, и если б все дальнейшие законы уничтожены были, то все еще остались бы эти смелые черты, отделяющие свободную монархию от деспотической».

В 1215 году восставшие бароны и города принудили короля подписать обязательства, которые во многом определили дальнейший исторический путь не только Британии, но и всей Европы — «Великую хартию вольностей» (Magna Charta).

Самодержавный произвол короля ограничивался коллективным органом знати, без согласия которого государь не мог вводить ни одного важного закона, а в случае неподчинения короля специальный Комитет из аристократов получил законное право призвать народ к восстанию. В центре Хартии стояла статья, согласно которой свободный человек мог быть арестован, лишен имущества, наказан только по приговору суда, состоящему из таких же свободных и равных ему людей.

Через пятьдесят лет новое массовое восстание ограничило не только права короля, но и власть аристократической верхушки — главным законодательным органом государства стал парламент. В парламенте решения принимались не только назначенными королем аристократами, но и выборными депутатами (по два горожанина и рыцаря от каждого графства, избираемыми свободными налогоплательщиками). Так впервые был провозглашен принцип: «Что касается всех, должно быть всеми одобрено».

Много веков потребовалось для того, чтобы эти новые государственные принципы воплотились в жизнь государства в полном объеме. Но первый шаг к этому, когда вассалы заставили монарха признать верховенство закона, был сделан в Англии в 13-м веке.

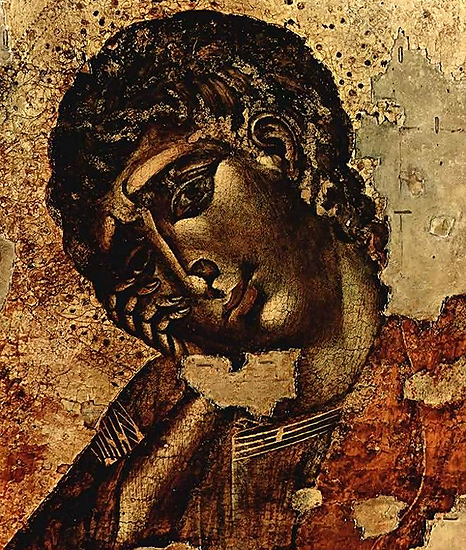

Томас Бекет — знаковая фигура в английской истории. О нем всегда помнили и помнят до сих пор, ненависть к нему и его почитание пережило века.

Томас родился в купеческой семье в Лондоне в 1118 году. В детстве получил воспитание в рыцарском духе. Изучал римское и церковное право в парижской Сорбонне и Болонском университете.

Вернувшись в Англию, Томас, оставаясь светским человеком, вошел в окружение архиепископа Кентерберийского, главы английской (католической) церкви. Он был представителем архиепископа в Риме, где добился от папы запрещения коронации королевского сына, поскольку сам король Стефан «захватил королевский престол в нарушение своей клятвы».

С приходом на трон короля из новой династии Плантагенетов Гериха II Бекет сблизился и подружился с молодым монархом. Король назначил его канцлером (второе лицо в королевстве). Он стал воспитателем наследника престола, и хронисты зафиксировали слова принца, что канцлер выказывал ему больше отеческой любви за один день, чем родной отец за всю жизнь. Он успешно руководил королевскими войсками в европейских войнах. Он неизменно принимал сторону короля во всех его конфликтах с Церковью. А когда умер старый глава Церкви, королю, который стремился подчинить себе духовенство, с большим трудом удалось возвести своего верного соратника и друга на кафедру архиепископа Кентерберийского.

Но тут произошло неожиданное. Томас Бекет вдруг резко изменил свой образ жизни — если раньше он вёл обычную жизнь придворного, весельчака и королевского собутыльника, то после принятия сана стал настоящим аскетом, много времени посвящал молитвам, начал заниматься благотворительностью. И стал проводить политику, совершенно противоположную ожиданиям короля, став подлинным защитником Церкви от стремлений короля подчинить ее собственным целям.

Генрих выдвинул перед собранием священнослужителей страны свои новые требования, ставящие их доходы, поведение и самостоятельность под полный его контроль. Эти требования противоречили закону, но священники, смирившись с королевским произволом, их приняли. И лишь Томас Бекет сказал: «Нет!». В ответ Генрих обвинил архиепископа в растратах в его прежней должности канцлера. Архиепископ по закону был неподсуден светской власти, но, поняв, что королевская расправа неизбежна, Бекет тайно покинул страну.

Шесть лет продолжалось добровольное изгнание главы английской Церкви. Но когда король короновал воспитанника и любимца Бекета в качестве официального своего преемника на троне, и обряд коронации провели три епископа, а не сам архиепископ Кентеберийский, как полагалось по закону, Томас Бекет громко заявил о недействительности коронации. И когда его в этом поддержал папа Римский, король понял, что пора примириться со старым другом и соратником — Бекет возвратился в Лондон.

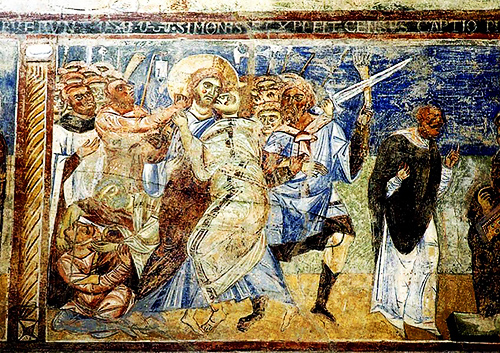

Он вернулся из изгнания с триумфом, лодку, в которой он высадился на берег, восторженные богомольцы несли на руках до самого Кентербери — и он немедленно отлучил от Церкви трёх виновных епископов. Узнавший об этом Генрих в сердцах воскликнул: «Каких же ничтожных трусов и предателей я кормил и призрел в моём доме, что они позволяют подлому попу оскорблять их господина?» Четверо рыцарей, слышавших эти слова, приняли их за скрытый приказ и немедленно отплыли в Лондон…

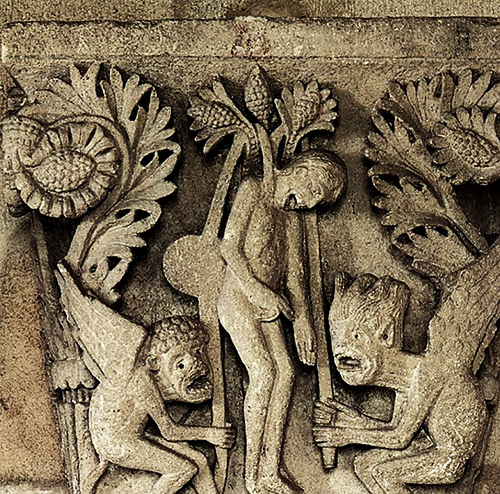

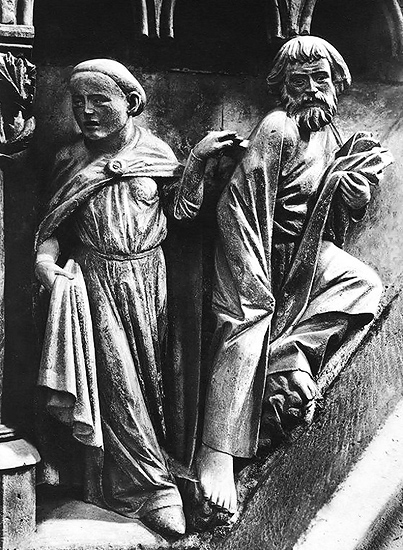

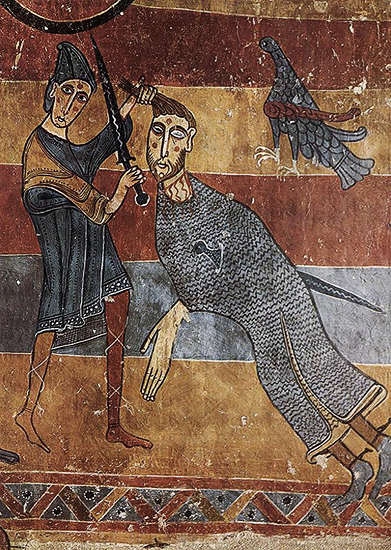

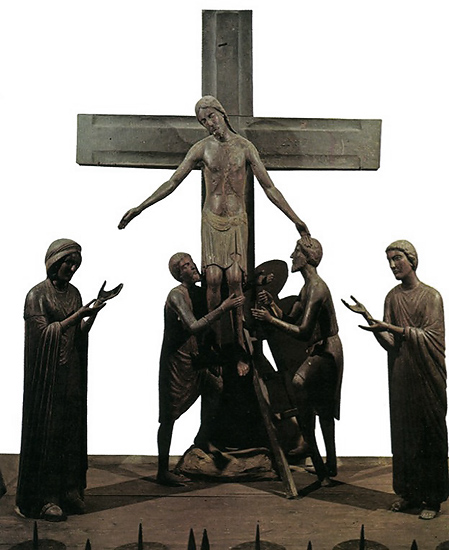

Войдя в Кентерберийский собор, рыцари застали Томаса Бекета готовящегося провести вечерню. Они потребовали от него явиться на королевский суд и, получив отказ, зарубили архиепископа прямо на ступенях алтаря…

Эта расправа потрясла Европу. Папа причислил Бекета к лику святых, и его культ быстро распространился в самых разных странах. В знак раскаяния Генрих, босой, в одежде паломника, пришел поклониться его могиле.

И каждое 29 декабря в английских церквях звучит молитва: «Боже, ты даровал святому мученику Фоме Бекету такое величие души, что он отдал жизнь свою за правду; помоги и нам по его ходатайству полагать на земле жизнь нашу за Христа, чтобы обрести её на небесах»…

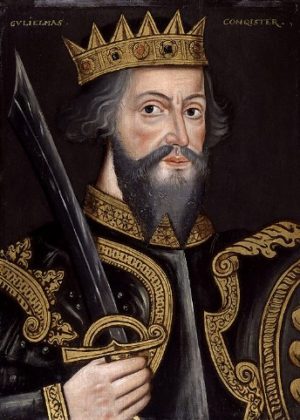

Будущий завоеватель английского престола Вильгельм был сыном нормандского герцога от его постоянной спутницы жизни, дочери горожанина, кожевенника.

Северофранцузская провинция французского королевства Нормандия была в 9-м веке захвачена норманнами (викингами, варягами), которые расселились на ее низменных равнинах и часто собирались для набегов на Италию. Зависимость от французского короля была номинальной — герцог здесь был вполне самостоятельным.

Он был единственным сыном, так что после смерти отца сам стал герцогом в семь лет. И вокруг него тут же закружилась кровавая карусель жаждавших власти и влияния родственников. Убийства иногда совершались прямо в герцогской спальне, и не раз воспитатель спасал Вильгельма от ножа, пряча в крестьянских хижинах. Однако Нормандия от этих междоусобиц не развалилась, и к совершеннолетию Вильгельм уже реально оказался хозяином большого и хорошо организованного государства.

В Нормандии в это время жил Эдуард, один из претендентов на английский престол, которого мать, спасая от кровавых «разборок» знати, еще ребенком увезла на континент. Они с Вильгельмом сблизились и Эдуард, по словам Вильгельма, сделал его своим наследником (нормандский герцог по своим родственным связям имел некоторые права на английский престол). Затем Эдуард был провозглашен английским королем, но, будучи человеком крайне религиозным, занимался в основном делами церковными (он основал в Лондоне Вестминстерское аббатство). Реальную же власть перехватила влиятельная англо-датская семья, которая после смерти Эдуарда (Исповедника) посадила на трон своего главу Гарольда, не имевшего для этого веских прав.

В этот момент свои права на трон заявил нормандский герцог Вильгельм. Он рассказал, что, чувствуя приближение смерти, Эдуард послал к нему Гарольда, чтобы тот присягнул ему, как законному наследнику английского престола, что тот и сделал, поклявшись в своей верности на святых мощах. О своих притязаниях на трон заявил также норвежский король, который отплыл в Англию со своей дружиной. Гарольд оказался между двух огней…

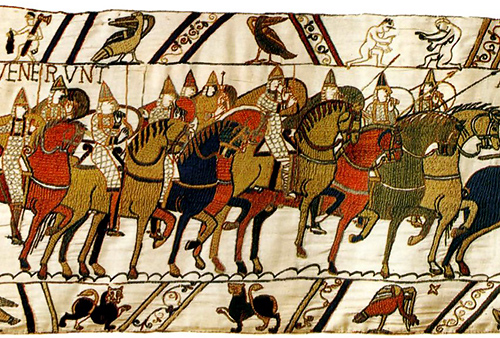

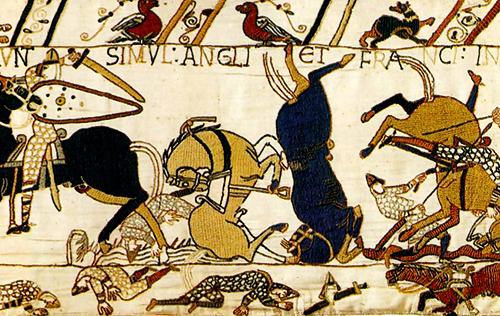

Он выступил против норвежцев и победил их в битве на севере страны. Затем он развернул свое войско, чтобы встретить высадившегося на юге и ждавшего его возле города Гастингс Вильгельма.

Битва была очень упорной. Достаточно сказать, что продолжалась она десять часов, что было редкостью по тем временам. Решающим ее эпизодом стала гибель короля Гарольда — английское войско, понесшее огромные потери и лишившееся предводителя прекратило организованное сопротивление.

Английская знать после гибели всех претендентов на престол признала Вильгельма королем. Страна оказалась в полном его распоряжении, чем новый король воспользовался решительно и в полной мере.

Была проведена первая в тогдашней Европе подробнейшая всеобщая перепись земельных владений в Англии. Вильгельм ликвидировал господствовавший на континенте принцип «вассал моего вассала — не мой вассал», постановив, что долг перед сюзереном не может приходить в противоречие перед долгом по отношению к королю. Вильгельм полностью сменил правящий в стране класс — земли английской знати и их должности перешли к пришедшим с новым монархом нормандцам и французам. И на три столетия языком верхнего слоя английского общества стал французский…

Старейший непрерывно действующий университет Европы — Болонский.

Начало ему положил преподаватель римского права Ирнерий, на публичные лекции которого стекалось множество желающих его слушать со всех концов Европы. Со временем они образовали свои землячества, общее собрание которых, собственно, и составило университет.

Это не была ассоциация профессоров, власти которых должны были подчиняться ученики, посещающие их лекции, а ассоциация студентов, сама выбирающая руководителей, которым подчинялись профессора. Студенты ежегодно избирали ректора и совет из различных национальностей, заведовавший вместе с ним всеми делами университета. Профессора выбирались студентами на определенное время и получали гонорар согласно заключаемому с ним договору. Находясь в зависимости от университета и будучи свободными в руководстве занятиями студентов, они могли приобрести авторитет и влияние на слушателей исключительно своими личными качествами и педагогическими талантами.

Удивительной для того времени особенностью университета было то, что поступить в него можно было любом человеку вне зависимости от его положения, обладающему определенными начальными знаниями — в этом сын короля обладал теми же правами, что и сын ремесленника. Кроме того, это был единственный университет, куда допускались женщины — как профессора, так и студентки.

В университете были различные факультеты, но общеевропейскую славу ему принесла юридическая школа. Профессора Болонского университета знакомили Европу с римским правом в его наиболее полном, подробном и чистом виде. Они воспитали много поколений образованных европейцев, для которых закон стал высшей ценностью для жизни государств и частных лиц. Несколько столетий они были высшими авторитетами в европейской юриспруденции.

Болонский университет открыл процесс создания европейского высшего образования. Появившиеся по всей Европе в последующие два-три века университеты были очень разными. Они не только готовили людей для ведения самых разнообразных дел, — они создавали интеллектуальную среду, в которой появлялись и сталкивались мнения, мысли, идеи, которые затем оформлялись в движения, со временем менявшие европейские реальности.

Вот список университетов, появившихся в Европе в 12-15 веках:

- между 1150 и 1170 годами — Парижский университет (Сорбонна)

- 1175 — Моденский университет

- начало 13 века — Оксфордский университет

- начало 13 века — Университет Монпелье

- 1209 — Кембриджский университет

- 1218 — Университет Саламанки

- 1222 — Падуанский университет

- 1224 — Неаполитанский университет

- 1229 — Тулузский университет

- 1246 — Сиенский университет

- 1290 — Коимбрский университет

- 1290 — Мачератский университет

- 1293 — Мадридский университет

- 1300 — Леридский университет

- 1303 — Римский университет

- 1303 — Университет Авиньона

- 1305 — Университет Орлеана

- 1308 — Университет в Перудже

- 1331 — Университет в Каоре

- 1321 — Флорентийский университет

- 1336 — Университет в Камерино

- 1339 — Университет в Гренобле

- 1343 — Пизанский университет

- 1348 — Карлов университет (Прага)

- 1350 — Университет в Перпиньяне

- 1360 — Университет в Павии

- 1364 — Университет Анже

- 1364 — Ягеллонский университет (Краков)

- 1365 — Венский университет

- 1367 — Печский университет (Венгрия)

- 1385 — Гейдельбергский университет

- 1388 — Кёльнский университет

- 1389 — Будапештский университет

- 1392 — Университет в Эрфурте

- 1396 — Университет в Задаре

- 1405 — Туринский университет

- 1409 — Университет в Экс-ан-Провансе

- 1409 — Лейпцигский университет

- 1413 — Сент-Андрусский университет, Шотландия

- 1419 — Ростокский университет

- 1423 — Дольский университет

- 1425 — Университет в Лёвене

- 1430 — Университет в Ферраре

- 1431 — Университет в Пуатье

- 1432 — Университет Кан

- 1441 — Университет в Бордо

- 1444 — Катанийский университет

- 1450 — Барселонский университет

- 1451 — Университет Глазго

- 1456 — Грайфсвальдский университет

- 1459 — Базельский университет

- 1461 — Нантский университет

- 1470 — Университет в Сарагосе

- 1472 — Мюнхенский университет

- 1476 — Майнцский университет

- 1477 — Уппсальский университет, Скандинавия

- 1477 — Тюбингенский университет, Германия

- 1478 — Копенгагенский университет

- 1481 — Университет Генуи

- 1482 — Университет в Парме

- 1494 — Абердинский университет, Шотландия

- 1499 — Университет в Толедо