И как в венецианском Арсенале

Кипит зимой тягучая смола,

Чтоб мазать струги, те, что обветшали,

И все справляют зимние дела:

Тот ладит вёсла, этот забивает

Щель в кузове, которая текла;

Кто чинит нос, а кто корму клепает;

Кто трудится, чтоб сделать новый струг;

Кто снасти вьёт, кто паруса латает…

Данте «Божественная комедия», 21-я песнь «Ада»)

Венеция получила свое название от италийского племени венетов, издавна расселившихся в этих местах. В 5 веке, спасаясь от нашествия гуннов Аттилы, окрестное население переселилось на острова обширной лагуны, на которых и был основан город.

Пока воинственные племена варваров разоряли города материка, жители Венеции существовали автономно — научились жить на воде и строить дома на сваях, заниматься рыбной ловлей и выпаривать соль. А когда в город, спасаясь от варваров, переселилось много богатых людей, вложивших свои деньги в строительство кораблей, началась слава Венеции, как торговой республики. До 9 века она была частью Византийской империи, но даже фактически освободившись из-под власти басилевсов, не забывала об этой многовековой связи с Новым Римом (ему свидетельством — Собор св. Марка, отличающийся чисто византийской пышностью и роскошью).

Венеция в Италии всегда была «особым случаем» — она обезопасила себя тем, что считалась частью Византии, но в ее составе добилась таких условий, что фактически превратилась в независимый город, она отбилась от всех многочисленных завоевателей и стала «подвластной только Господу».

С самого начала существования города здесь была республика. Жители города выбирали Большой совет и главу исполнительной власти — дожа, которого со временем заставили во всех своих действиях и даже переписке подчиняться Совету. Попытки дожей сделать свою власть наследственной вызывали столь яростные бунты венецианцев, что весьма скоро отучили дожей от таких поползновений.

Своим святым покровителем Венеция выбрала одного из четырех евангелистов, Марка. По легенде буря пригнала корабль Марка в венецианскую лагуну, и ангел сказал ему: «Мир тебе, Марк. Здесь обретет покой тело твое». Венецианцы организовали тайную экспедицию в Александрию Египетскую, откуда похитили и вывезли мощи евангелиста, для которых выстроили в своем городе самый большой и роскошный храм в Европе. Отныне лев — символ Марка — стал красоваться на гербе и знамени республики.

В 9 веке между Византией и империей франков был заключён договор, согласно которому венецианцам разрешалось путешествовать по суше и по морю, где бы они того ни пожелали, позже они получили привилегии так же свободно передвигаться по территории Византии, не платя ни налогов, ни пошлин, а затем франкским купцам было запрещено путешествовать по морю дальше Венеции. Купцы республики стали монополистами в торговле с Востоком.

Венеция стала транзитным пунктом, через который в Европу попадали янтарь, шёлк, рис, кофе, сахар, изюм, икра, зерно, лес, мрамор, стекло и главная ценность того времени — пряности (перец, гвоздика, мускат, корица, имбирь, камфара, ладан), которые стоили в Европе дороже золота. Венецианские купцы переправляли эти товары через Альпы в Германию и Францию, а обратно везли серебро, железо, шерстяные ткани.

«Звездным часом» Венеции стали крестовые походы. Основной силой крестоносцев было французское рыцарство, но корабли и финансы предоставляли итальянские государства, в основном, та же Венеция. Средства, полученные от займов крестоносцам и фрахта судов, позволили ей быстро разбогатеть. За участие в Первом крестовом походе Венеция получила в каждом захваченном крестоносцами городе собственный квартал, торговую площадь и освобождение от налогов. А если город был взят с участием венецианских войск, то Венеция получала ещё и треть захваченного.

Острое соперничество с Генуей и Пизой за выгодные заказы от рыцарей и Церкви заставило венецианцев национализировать кораблестроение и построить у себя самое большое промышленное предприятие в тогдашнем западном мире — верфи Арсенал, на которых работало 16 тысяч человек, отличавшиеся невиданной производительностью — на сборку сорокаметрового корабля уходило не более суток.

На примере бурной, похожей на авантюрный роман жизни Андроника Комнина можно увидеть, что происходило в «высших эшелонах» Империи ромеев, как отчаянно боролись за власть претенденты на престол, на какие преступления шли ради власти, ибо участь проигравших в этой борьбе была трагичной.

При этом надо помнить, что в то же самое время подробнейшим образом разработанные законы государства подданными неукоснительно исполнялись, жизнь во всех частях Империи подчинялась веками незыблемым правилам, работал бюрократический аппарат государства, писали драматурги и поэты, горели благочестием богословы — жизнь Империи текла своим чередом, как и сто, и двести, и пятьсот лет тому назад…

Андроник Комнин — красивый, сильный, храбрый, хитрый, осмотрительный и жестокий человек — воспитывался в императорском дворце, будучи одним из претендентов на престол, вместе с такими же детьми, которым в недалеком будущем предстояло схлеснуться в жесточайших схватках за власть.

Его матерью была, по одним сведениям, грузинская принцесса, по другим — звенигородская княжна. Отец, старший сын императора, сам басилевсом не стал, уступив трон своему младшему брату. Но позже не раз пытался высшую власть захватить, каждый раз, однако, неудачно. В конце концов, его принудили оставить столицу — он уехал в провинцию, основал там монастырь и до конца жизни вел праведный образ жизни, занимаясь широкой благотворительностью.

Его сын Иоанн, брат Андроника, участвовавший в политических начинаниях отца, перед одним из сражений с армией Конийского султаната перешел на сторону противника, принял ислам, женился на дочери султана и стал прадедом Османа I, основателя Османской империи, которая через три столетия разбила и поглотила империю ромеев.

Андроник воспитывался у дяди-императора, и довольно рано начал участвовать в его военных походах. Но большой славы в ратном деле не снискал — один раз он попал к мусульманам в плен, из которого едва выбрался, а в походе против армянского князя прозевал вылазку гарнизона осажденного им города и был разгромлен.

Его товарищ по детским играм и учению, император Мануил I, простил неудачливого полководца и отправил Андроника наместником на Балканы. Однако здесь тот начал переговоры с венгерским королем о помощи в овладении троном. Три его попытки убить басилевса провалились, и Мануил заключил заговорщика в тюрьму при своем дворце.

Просидев в камере четыре года, Андроник обнаружил в ней заложенную кирпичами нишу, в которой и спрятался. Его искали по всему Константинополю, а пока посадили в ту же камеру его жену. Они успели зачать сына, после чего Андроник, воспользовавшись ослаблением охраны, бежал. Поймали его, когда он пробирался к туркам, и посадили в более строгую столичную тюрьму. Но и оттуда Андроник сумел бежать, прикинувшись рабом. На северной границе Империи его вновь схватили, но он, пожаловавшись на расстройство желудка, отошел в кусты — и был таков!..

Наконец, беглец добрался до Руси, где его благосклонно принял галицкий князь Ярослав, давший Андронику в управление несколько городов. Они вместе охотились, сидели рядом на княжьих советах, пока от Мануила не приехала делегация, сумевшая уговорить Андроника вернуться на родину с отрядом галицкой конницы.

Он был послан императором на восточную границу, где вновь встретился в бою с армянским князем — и вновь неудачно. Утешением было лишь то, что он одолел князя в личном поединке. Но, не надеясь больше на императорскую милость, Андроник ушел к крестоносцам — в Антиохийское княжество. Там он влюбился в дочь бывшей правительницы, но их отношения были признаны кровосмесительными — они были слишком близкими родственниками (сестрой девушки была византийская императрица). И Андроник бежит в Иерусалимское королевство.

Король Иерусалимский Амори I, как и галицкий князь, принял беглеца радушно и дал ему в управление Бейрут. Там он снова влюбился и женился на молодой вдове предыдущего Иерусалимского короля, которая приходилась Мануилу I племянницей. Это настолько разозлило византийского владыку, что он потребовал от крестоносцев арестовать своего кузена и ослепить его. Предупрежденный женой, Андроник бежит с ней к мусульманам, и несколько лет они живут в Дамаске и Багдаде, пока не перебираются поближе к византийской границе. Тамошний эмир дал Андронику в управление замок, из которого тот начал совершать грабительские набеги на имперские территории. Это продолжалось до тех пор, пока наместник императора не собрал войска и не поймал Андроника в одном из его набегов.

Вечный беглец явился перед императором с цепью на шее, умоляя простить его за все. Мануил дал ему прощение, когда Андроник поклялся в верности наследнику престола, сыну Мануила Алексею, после чего отправил его наместником на южное побережье Черного моря.

Через три года Мануил умер. Малолетний наследник Алексей был занят лишь охотой и играми со сверстниками, поэтому встал вопрос — кто станет при нем регентом? Заговор, в котором активное участие принимали сыновья Андроника провалился, и вдова умершего императора Мария Антиохийская круто расправилась с соперниками, и, казалось, на этом все и было кончено. Однако всем было известно, что императрица ориентируется на вошедших в большую силу в столице «латинян» — и население Нового Рима, и духовенство были против «прозападной» императрицы у трона (часть заговорщиков даже скрылась в храме Св. Софии, где их защищала толпа горожан и священники).

Андроник, естественно, стал главой «патриотической» партии и выступил со своим войском на столицу. Несколько делегаций, которые должны были склонить его к компромиссу, сами перешли на его сторону. Люди Андроника начали распространять среди жителей столицы слухи о том, что Мария Антиохийская предала Византию, и в обмен на военную помощь «латинян» готова отдать им столицу. Распаленные этими слухами толпы горожан бросились громить «итальянский» квартал Константинополя…

Вступив в столицу, Андроник сразу присягнул на верность малолетнему императору Алексею в качестве регента. Затем регент отправился в монастырь, где был похоронен император Мануил. Увидев могилу двоюродного брата, он заплакал на глазах своих спутников. Согласно хронисту, оставшись один, Андроник начал тихо говорить, обращаясь к покойному:

«Теперь в моей ты власти, мой гонитель и виновник моего долгого скитальничества, из-за которого я сделался почти всемирным посмешищем и в нищете обошел все страны, какие обтекает солнце на своей колеснице. Ты, заключенный, как в безвыходной тюрьме, в этом камне с семью вершинами, будешь спать непробудным сном, пока не раздастся звук последней трубы; а я, как лев, напавший на богатую добычу, вступив в этот семихолмный и великолепный город, буду мстить твоему роду и заплачу ему жестоким возмездием за все зло, какое перенес от тебя».

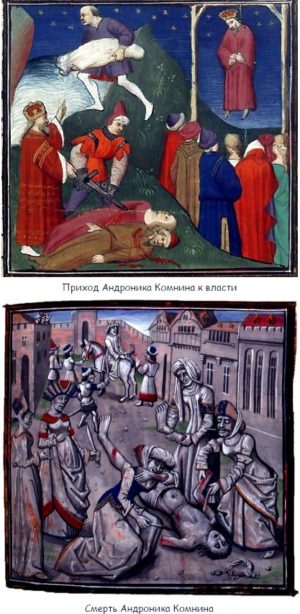

И Андроник начал расправу со своими противниками — многие из них были отравлены, ослеплены, сосланы. Настала очередь и вдовствующей императрицы — Мария Антиохийская была заточена в монастырь, где ее держали на воде и хлебе, пока Алексей II не подписал матери смертный приговор — ее задушили. Но были сочтены и дни ее сына-императора — он был задушен тетивой лука. Андроник Комнин, тут же женившийся на его вдове, одиннадцатилетней французской принцессе, стал басилевсом.

И оказался совсем неплохим главой государства. За четыре года своего императорства Андроник I Комнин несколько снизил налоги с населения, повысил плату чиновникам, одновременно начав жесточайше карать их за коррупцию. Результатом стало некоторое оживление в хозяйстве. Внешние войны шли с переменным успехом, но в них удалось вернуть некоторые имперские территории. Андроник заключил союз с Саладином для совместной борьбы и с крестоносцами, и с турками-сельджуками.

Однако знать, бежавшая от императорского террора и к норманнам, и к мусульманам, не переставала восставать против императора. Андроник не успевал самым жесточайшим, изуверским образом подавить один мятеж, как в другом конце страны вспыхивал другой очаг возмущения. Но главная опасность, как оказалось, таилась в самом императорском дворце.

Приближенный басилевса, отвечающий за его безопасность, решил взять под стражу двоюродного брата Андроника, Исаака Ангела. Но тот зарубил его мечом и скрылся в храме Св. Софии. На другой день, из толпы горожан, его окружавшей, раздались требования короновать Исаака, что и было сделано константинопольским патриархом.

Находившийся в окрестностях города Андроник кинулся в укрепленный дворец и заперся там вместе с верной варяжской гвардией. Император сам в первых рядах сражался с восставшими константинопольцами, но силы были слишком неравны — и он бежал на корабле в сторону Черного моря. Но здесь его подстерегала последняя в его жизни неудача — внезапно наступивший штиль остановил его корабль, и Андроник попал в руки своих врагов.

К этому времени новый хозяин императорского дворца уже обжил свои покои, куда и приказал в цепях доставить своего ненавистного предшественника. Здесь Андроник подвергся насмешкам, издевательствам и избиениям — придворные перед лицом нового басилевса вырвали ему бороду, выбили зубы, отрубили ему руку, а потом бросили в тюремную башню. Но главные его мучения были еще впереди — Андроника отдали на растерзание толпе горожан.

Его вытащили из тюрьмы, выкололи глаз и, посадив на верблюда, отправили на городскую площадь. Там Андроника уже поджидала столичная чернь, которая начала осыпать его палочными ударами и забрасывать камнями. Затем жертву поволокли на главное место городских увеселений, на ипподром. Там вчерашнего владыку привязали к поперечной балке и мучительства продолжились, пока Андроник Комнин не умер. Тело бывшего императора разрубили на куски и бросили в сточную канаву…

В ходе крестовых походов в Палестину чрезвычайно выросло влияние трех итальянских торговых городов — Венеции, Генуи и Пизы. Обладая большими флотами и немалым мореходным опытом, итальянцы перевозили рыцарей со всей их поклажей и конями на Ближний Восток и снабжали их там всем необходимым. Одновременно купцы освоили средиземноморский отрезок торгового пути, который начинался в Китае и заканчивался в Европе. Их доходы от этой «восточной» торговли были огромны.

На пути в Святую землю было никак не миновать Константинополя, который был удобным перевалочным пунктом этой торговли. Здесь за сравнительно короткое время выросли кварталы, где селились итальянские купцы. Извечные соперники — венецианцы, гэнуэзцы и пизанцы — постоянно кроваво конфликтовали между собой, но по отношению к жителям византийской столицы они были в одинаковом привилегированном положении — они не платили того множества налогов, которыми были плотно обложены подданные Империи. Кроме того, венецианцы сумели стать стратегическими союзниками константинопольских басилевсов, предоставляя им свой флот для охраны побережий и морских сражений. Со временем Империя вообще прекратила дорогостоящее строительство кораблей, целиком полагаясь в этом на венецианцев.

Все это давало константинопольским итальянцам основание свысока (а если называть вещи своими именами, то хамски-грубо) относиться к местным грекам. Церковный раскол еще более обострил отношения между «латинами» и православными. Ситуация «взорвалась» в 1182 году.

После смерти императора в Константинополе началась кровавая усобица между претендентами на престол, каждый из которых разжигал страсти среди горожан — и столичный бунт вышел из-под контроля. Константинопольцы бросились громить ненавистных «латинян»…

Богатый купеческий квартал был стерт с лица земли («повезло» лишь венецианцам, которыми за вооруженное нападение на пизанский квартал, басилевс заполнил городские тюрьмы — их имущество было разграблено и сожжено, но они хоть живы остались). Сколько погибло в той резне неизвестно, но та часть города, в которой жило 60 тысяч человек, ни в одной хронике больше не упоминалась. Известно лишь, что оставшиеся в живых 4 тысячи человек (христиан!) были проданы в рабство в соседний мусульманский султанат…

Те из «латинян», кто сумел пробиться к гавани и ускользнуть от этого жуткого погрома, разнесли весть о нем по всей Европе, вызвав там острый прилив ненависти к византийцам.

На «антизападнической» волне к императорскому престолу прорвался Андроник Комнин. Он несколько облегчил налоговый гнёт, упростил бюрократический аппарат, начал борьбу со злоупотреблениями чиновников, покровительствовал византийским купцам, боролся с пиратами. Однако и он был через четыре года сметен очередным константинопольским бунтом.

Последствия того памятного погрома были весьма серьезны и через двадцать лет отозвались на судьбе Империи самым трагическим образом…