Археологи, раскапывающие древнерусские города, иногда находят там, в числе прочего, и ножи. До 11 века это, как правило, очень качественно сработанные изделия с прекрасно сохранившимися лезвиями и с фигурными рукоятями.

А с 11 века — именно с того времени, как началась раздробленность власти на Руси — находимые ими ножи уже совершенно другие: сточенные лезвия, изготовленные из худшего железа и простые, незамысловатые рукояти…

Упадок ремесла? — Ничуть не бывало. Таких ножей гораздо больше, чем прошлых ремесленных «шедевров», и их уже стали выбрасывать после того, как они довольно быстро стачивались. Это говорит о том, что нож из ценности стал довольно обычным товаром, что ремесленники развернули их изготовление не под определенных заказчиков, а для довольно массовой продажи, покупателями стали не только воины, но множество остального, ставшего более состоятельным, населения.

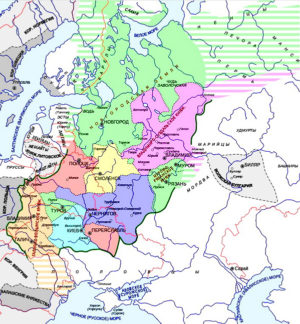

По современным оценкам (разумеется, очень приблизительным), в городах Древней Руси жило 13 — 15% ее населения. Много это или мало? — Российская империя вышла по этому показателю на уровень Древней Руси только к концу 19 века.

По летописям насчитывают примерно две с половиной сотни городов (но городами в полном смысле слова из них можно считать не более 90);

Обычно население города не превышало 4 — 5 тысяч жителей (что не отличается от тогдашних западноевропейских стандартов);

К 13 веку население Киева насчитывало 35 — 40 тыс. чел. (для сравнения — Лондон такой численности достигнет лишь век спустя). В Новгороде жило около 30 тыс.

«В самый первый век бытия своего Россия превосходила обширностию едва ли не все тогдашние Государства Европейские. …

Слова Новогородцев и союзных с ними народов, преданные нам Летописцем: «хотим Князя, да владеет и правит нами по закону», были основанием первого устава государственного в России, то есть Монархического.

Но Князья привели с собою многих независимых Варягов, которые считали их более своими товарищами, нежели Государями, и шли в Россию властвовать, а не повиноваться. Сии Варяги были первыми чиновниками, знаменитейшими воинами и гражданами; составляли отборную Дружину и верховный Совет, с коим Государь делился властию. Мы видели, что Послы Российские заключали договор с Грециею от имени Князя и Бояр его; что Игорь не мог один утвердить союза с Императором и что вся дружина Княжеская должна была вместе с ним присягать на священном холме.

Самый народ Славянский, хотя и покорился Князьям, но сохранил некоторые обыкновения вольности и в делах важных или в опасностях государственных сходился на общий совет. Белогородцы, теснимые Печенегами, рассуждали на Вече, что им делать. — Сии народные собрания были древним обыкновением в городах Российских, доказывали участие граждан в правлении и могли давать им смелость, неизвестную в Державах строгого, неограниченного Единовластия…

…Вся земля Русская была, так сказать, законною собственностию Великих Князей: они могли, кому хотели, раздавать города и волости. …

Во времена независимости Российских Славян гражданское правосудие имело основанием совесть и древние обычаи каждого племени в особенности; но Варяги принесли с собою общие гражданские законы в Россию, известные нам по договорам Великих Князей с Греками и во всем согласные с древними законами Скандинавскими. Например: и в тех и других было уставлено, что родственник убиенного имел право лишить жизни убийцу; что гражданин мог умертвить вора, который не захотел бы добровольно отдаться ему в руки; что за каждый удар мечем, копием или другим орудием надлежало платить денежную пеню. Сии первые законы нашего отечества, еще древнейшие Ярославовых, делают честь веку и народному характеру, будучи основаны на доверенности к клятвам, следственно, к совести людей, и на справедливости: так виновный был увольняем от пени, ежели он утверждал клятвенно, что не имеет способа заплатить ее; так хищник наказывался соразмерно с виною и платил вдвое и втрое за всякое похищение; так гражданин, мирными трудами нажив богатство, мог при кончине располагать им в пользу ближних и друзей своих. …

Мы имеем еще древний так называемый Владимиров устав, по коему, сообразно с Греческими Номоканонами, отчуждены от мирского ведомства Монахи и церковники, богадельни, гостиницы, дома странноприимства, лекари и все люди увечные. Дела их были подсудны одним Епископам: также весы и мерила городские, распри и неверность супругов, браки незаконные, волшебство, отравы, идолопоклонство, непристойная брань, злодейства детей в отношении к отцу и матери, тяжбы родных, осквернение храмов, церковная татьба, снятие одежды с мертвеца и проч. и проч. Нет сомнения, что Духовенство Российское в первые времена Христианства решало не только церковные, но и многие гражданские дела, которые относилися к совести и нравственным правилам новой Веры (так было во всей Европе). …

Варяги, законодатели наших предков, были их наставниками и в искусстве войны. Россияне, предводимые своими Князьями, сражались уже не толпами беспорядочными, как Славяне древние, но строем, вокруг знамен своих или стягов, в сомкнутых рядах, при звуке труб воинских; имели конницу, собственную и наемную, и сторожевые отряды, за коими целое войско оставалось в безопасности. Готовясь к битвам, они выходили на открытое поле заниматься воинскими играми: учились быстрому, дружному нападению и согласным движениям, дающим победу; носили для защиты своей тяжелые латы, обручи, высокие шлемы. Мечи, с обеих сторон острые, копья и стрелы были их оружием. Укрепляя города свои стенами, хотя деревянными, но неприступными для народов варварских, тогдашних соседей России, предки наши умели брать города чуждые и знали искусство осадных земляных работ; окружали глубокими рвами не только крепости, но и полевые станы свои для безопасности.

Подобно другим Славянам мужественные на суше, они заимствовали от Варягов искусство мореплавания, и только один страшный огонь Греческий мог спасти Царьград от флота Игорева: для того Великие Князья всегда желали узнать тайный состав сего огня; но хитрые Греки уверяли их, что Ангел Небесный вручил оный Императору Константину и что одни Христиане могут им пользоваться. Тогдашние военные корабли Российские были не что иное, как гребные, с помощию больших парусов весьма ходкие суда, на которые садилось от 40 до 60 человек.

О древнем чиноначалии и внутреннем образовании войска известно нам следующее: Князь был его главою на воде и суше; под ним начальствовали Воеводы, Тысячские, Сотники, Десятские. Дружину первого составляли опытные витязи и Бояре, которые хранили его жизнь и служили примером мужества для прочих. Мы знаем, сколь Владимир уважал и любил их. Дружина Игорева и по смерти Князя носила на себе его имя. Под сим общим названием разумелись иногда и молодые отборные воины, Отроки, Гридни, которые служили при Князе: первые считались знаменитее вторых. Главные Воеводы имели также своих Отроков, как Свенельд, Воевода Игорев. — Варяги до самых времен Ярославовых были в России особенным войском: они и Гридни, или Мечники, брали из казны жалованье; другие участвовали только в добыче.

Народы, из коих составилось Государство Российское, и до пришествия Варягов имели уже некоторую степень образования: ибо самые грубые Древляне жили отчасти в городах; самые Вятичи и Радимичи, варвары по описанию Несторову, издревле занимались хлебопашеством. Вероятно, что они пользовались и выгодами торговли, как внутренней, так и внешней; но мы не имеем никакого исторического об ней сведения. Первые известия о нашем древнем купечестве относятся уже ко временам Варяжских Князей: договоры их с Греками свидетельствуют, что в Х веке жило множество Россиян в Цареграде, которые продавали там невольников и покупали всякие ткани. Звериная ловля и пчеловодство доставляли им множество воску, меду и драгоценных мехов, бывших, вместе с невольниками, главным предметом их торговли. Константин Багрянородный пишет, что в Хазарию и в Россию шли тогда из Царяграда пурпур, богатые одежды, сукна, сафьян, перец: к сим товарам, по известию Нестора, можно прибавить вино и плоды. Ежегодное путешествие Российских купцев в Грецию описывает Константин следующим образом: «Суда их приходят в Царьград из Новагорода, Смоленска, Любеча, Чернигова и Вышегорода; подвластные Россам Славяне, кривичи, лучане и другие зимою рубят лес на горах своих и строят лодки, называемые μονοξυλα ибо оне делаются из одного дерева. По вскрытии Днепра Славяне приплывают в Киев и продают оные Россиянам, которые делают уключины и весла из старых лодок. В Апреле месяце собирается весь Российский флот в городке Витичеве, откуда идет уже к порогам. Дошедши до четвертого и самого опасного, то есть Неясытя, купцы выгружают товары и ведут скованных невольников около 6000 шагов берегом. Печенеги ожидают их обыкновенно за порогами, близ так называемого Крарийского перевоза (где Херсонцы, возвращаясь из России, переправляются чрез Днепр): отразив сих разбойников и доплыв до острова Св. Григория, Россияне приносят богам своим жертву благодарности и до самой реки Селины, которая есть рукав Дуная, не встречают уже никакой опасности; но там, ежели ветром прибьет суда их к берегу, они снова должны сражаться с Печенегами и, наконец, миновав Конопу, Константию, также устье Болгарских рек, Варны и Дицины, достигают Месимврии, первого Греческого города». Сия торговля, без сомнения, весьма обогащала Россиян, когда они для ее выгод отваживались на столько опасностей и трудов и когда она была предметом всякого их мирного договора с Империею. — Они ходили на судах не только в Болгарию, в Грецию, Хазарию или Тавриду, но, если верить Константину, и в самую отдаленную Сирию: Черное море, покрытое их кораблями, или, справедливее сказать, лодками, было названо Русским. Но Цареградские купцы едва ли ездили чрез пороги Днепровские; одни, кажется, Херсонцы торговали в Киеве.

Печенеги, всегдашние грабители нашего древнего отечества, имели с ним также и мирные торговые связи. Будучи народом кочующим и скотоводным, подобно нынешним Киргизам и Калмыкам, они продавали Россиянам множество Азиатских коней, овец и быков. …

О торговле древних Россиян с народами северными находим любопытные и достоверные известия в Скандинавских и Немецких Летописцах. Средоточием ее был Новгород, где со времен Рюриковых поселились многие Варяги, деятельные в морском грабеже и купечестве. Там Скандинавы покупали драгоценные ткани, домовые приборы, Царские одежды, шитые золотом, и мягкую рухлядь. Первые не могли быть собственным рукоделием наших предков: вероятно, что они покупали сии богатые одежды и ткани в Цареграде, куда, по сказанию Несторову, езжали Новогородцы еще в Олеговы времена. В славной Виннете и других Балтийских городах находились купцы Российские. Мы знаем, что Ливония зависела от Владимира: там ежегодно бывали многолюдные ярмонки, собирались весною Норвежские и другие купцы, покупали невольников, меха и возвращались в отечество не прежде осени. Торговля наша столь уже славилась богатством на Севере, что Летописцы сего времени обыкновенно называют Россию страною, изобильною всеми благами, omnibus bonis aiffluentem.

Вероятно, что Великие Князья, следуя примеру Скандинавских Владетелей, сами участвовали в выгодах народной торговли для умножения своих доходов. Государственная подать в IХ и Х веке состояла у нас более в вещах, нежели в деньгах. Из разных областей России ходили в столицу обозы с медом и шкурами, или с оброком Княжеским, что называлось: возить повоз. Следственно, казна изобиловала товарами и могла отпускать их в чужие земли.

Россияне, подобно Норманам, соединяли торговлю с грабежом. Известно, что они славились морскими разбоями в окрестностях Меларского озера и что железные цепи при Стокзунде (где ныне Стокгольм) не могли их удерживать. Требование Греков в договоре с Игорем, чтобы все мореходцы Российские предъявляли от своего Князя письменное свидетельство о мирном их намерении, имело, без сомнения, важную причину: ту, кажется, что некоторые Россияне под видом купечества выезжали грабить на Черное море, а после вместе с другими приходили свободно торговать в Царьград. Надобно было отличить истинных купцев от разбойников.

Счастливые войны и торговля Россиян, служив к обогащению народа, долженствовали, в течение ста лет и более, произвести некоторую роскошь, прежде неизвестную. Узнав пышность Двора Константинопольского, Великие Князья хотели подражать ему: не только сами они, но и супруги их, дети, родственники имели своих особенных придворных чиновников. Нередко Послы Российские именем Государя требовали в дар от Греков Царской одежды и венцев: чего Императоры, желая отличаться от варваров хотя украшениями драгоценными, не любили давать им, уверяя, что сии порфиры и короны сделаны руками Ангелов и должны быть всегда хранимы в Софийской церкви. Друзья Владимира, обедая у Князя, ели серебряными ложками. Мед, древнее любимое питие всех народов Славянских, был еще душою славных пиров его; но Киевляне в Олеговы времена уже имели вина Греческие и вкусные плоды теплых климатов. Перец Индейский служил приправою для их трапезы изобильной. Богатые люди носили одежду шелковую и пурпуровую, драгоценные пояса, сафьянные сапоги и проч.

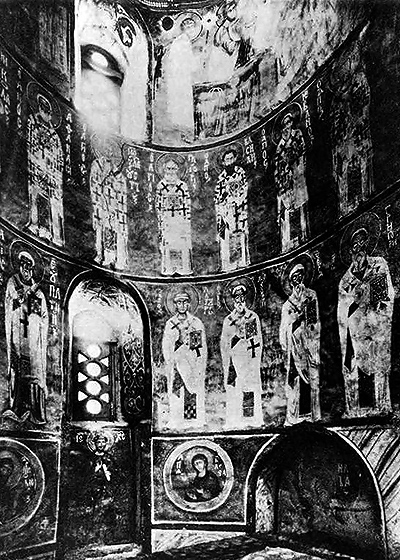

Города сего времени ответствовали уже состоянию народа избыточного. Немецкий Летописец Дитмар, современник Владимиров, уверяет, что в Киеве, великом граде, находилось тогда 400 церквей, созданных усердием новообращенных Христиан, и восемь больших торговых площадей. Адам Бременский именует оный главным украшением России и даже вторым Константинополем. Сей город до XI века стоял весь на высоком берегу Днепровском: место нынешнего Подола было в Ольгино время еще залито водою. Смоленск, Чернигов, Любеч имели сообщение с Грециею. Император Константин, несправедливо называя Новгород столицею Великого Князя Святослава, дает по крайней мере знать, что сей город был уже знаменит в Х веке.

Народ торговый не может обойтися без денег, или знаков, представляющих цену вещей. Но деньги не всегда бывают металлом: доныне вместо их жители Мальдивских островов употребляют раковины. Так и Славяне Российские ценили сперва вещи не монетами, а шкурами зверей, куниц, и белок: слово куны означало деньги. Скоро неудобность носить с собою целые шкуры для купли подала мысль заменить оные мордками и другими лоскутками, куньими и бельими. Надобно думать, что Правительство клеймило их и что граждане сначала обменивали в казне сии лоскутки на целые кожи. Однако ж, зная цену серебра и золота, предки наши издревле добывали их посредством внешней торговли. В Олеговых условиях с Империею сказано, что Грек, ударив мечем Россиянина, или Россиянин Грека, обязывался платить за вину 5 литр серебра. Россияне брали также в Цареграде за каждого невольника Греческого 20 золотников, т. е. Византийских червонцев, номисм или солидов. Нет сомнения, что и внутри Государства ходило серебро в монетах: Радимичи вносили в казну щляги, или шиллинги, без сомнения полученные ими от Козаров. Однако ж мордки или куны долгое время оставались еще в употреблении: ибо малое количество золота и серебра не было достаточно для всех торговых оборотов и платежей народных. Именем гривны означалось известное число кун, некогда равное ценою с полуфунтом серебра; но сии лоскутки, не имея никакого существенного достоинства, в течение времени более и более унижались в отношении к металлам, так что в XIII веке гривна серебра содержала в себе уже семь гривен Новогородскими кунами.

Успехи разума и способностей его, необходимое следствие гражданского состояния людей, были ускорены в России Христианскою Верою. Волхвы славились при Олеге гаданием будущего: вот древнейшие мудрецы нашего отечества! Наука их состояла или в обманах, или в заблуждениях. Народ, погруженный в невежество, считал действием сверхъестественного знания всякую догадку ума, всякое отменно счастливое предприятие и назвал Олега вещим, ибо сей великодушный, смелый Князь возвратился с сокровищами из Константинополя. Любопытство, сродное человеку, питалось историческими сказками и преданиями, украшенными вымыслом. В сказке о хитростях Ольгиных видим некоторое остроумие. Пословицы народные: Погибоша аки Обри — беда аки в Родне — Пищанцы волчья хвоста бегают и, конечно, многие другие, хранили так же память важных случаев. В государственных договорах Великих Князей находим выражения, которые дают нам понятие о тогдашнем красноречии Россиян; например: Дондеже солнце сияет и мир стоит — да не защитятся щиты своими — да будем золоти аки золото и проч. Краткая сильная речь Святославова есть достойный памятник сего Героя. Но времена Владимировы были началом истинного народного просвещения в России.

Скандинавы в IX веке знали употребление Рунических букв; однако ж мы не имеем никаких основательных причин думать, чтобы они сообщили его и Россиянам. Руны, как мы выше заметили, недостаточны для выражения многих звуков языка Славянского. Хотя Кирилловские письмена могли быть известны в России еще до времен Владимировых (ибо самые первые Христиане Киевские имели нужду в книгах для церковного служения), но число грамотных людей было, конечно, не велико: Владимир умножил оное заведением народных училищ, чтобы доставить церкви Пастырей и Священников, разумеющих книжное писание, и таким образом открыл Россиянам путь к науке и сведениям, которые посредством грамоты из века в век сообщаются…

Здесь должно ответствовать на вопрос любопытный: какие Священные книги были тогда употребляемы Христианами Российскими? Те ли самые, коими доныне пользуется наша Церковь, или иного, древнейшего перевода? Сличив рукописные харатейные Евангелия XII века и разные места Св. Писания, приводимые Нестором в летописи, с печатною Московскою или Киевскою Библиею, всякий уверится, что Россияне XI и XII столетия имели тот же перевод ее. Мы знаем, что она несколько раз была исправляема при Константине, Волынском Князе, в XVI веке; при Царе Алексии Михайловиче, Петре Великом и Елисавете Петровне; однако ж, несмотря на многократное исправление, состоящее единственно в отмене некоторых слов, сей перевод сохранил, так сказать, свой начальный, особенный характер, и люди ученые справедливо признают оный древнейшим памятником языка Славянского. Библия Чешская или Богемская переведена с Латинской Иеронимовой в XII и XIV веке; Польская, Краинская, Лаузицская еще гораздо новее.

Следует другой вопрос: когда же и где переведена наша Библия? При Великом ли Князе Владимире, как сказано в любопытном предисловии Острожской печатной, или она есть бессмертный плод трудов Кирилла и Мефодия? Второе гораздо вероятнее: ибо Нестор, почти современник Владимиров, ко славе отечества не умолчал бы о новом Российском переводе ее; но сказав: сим бо первая преложены книги (т. е. Библия) в Мораве, яже прозвася грамота Словенская, еже грамота есть в Руси, он ясно дает знать, что Российские Христиане пользовались трудом Кирилла и Мефодия. Сии два брата и помощники их основали правила книжного языка Славянского на Греческой грамматике, обогатили его новыми выражениями и словами, держась наречия своей родины, Фессалоники, то есть Иллирического, или Сербского, в коем и теперь видим сходство с нашим церковным. Впрочем, все тогдашние наречия долженствовали менее нынешнего разниться между собою, будучи гораздо ближе к своему общему источнику, и предки наши тем удобнее могли присвоить себе Моравскую Библию. Слог ее сделался образцом для новейших книг Христианских, и сам Нестор подражал ему; но Русское особенное наречие сохранилось в употреблении, и с того времени мы имели два языка, книжный и народный. …

Нужнейшие Искусства механические, равно как и Свободные, были известны древним Россиянам. И ныне селянин Русский делает собственными руками почти все необходимое для его хозяйства: в старину, когда люди менее сообщались друг с другом, они имели еще более нужды в сей промышленности. Муж обрабатывал землю, плотничал, строил; жена пряла, ткала, шила, и всякое семейство представляло в кругу своем действие многих ремесел.

Но основание городов, торговля, роскошь мало-помалу образовали людей особенно искусных в некоторых художествах: богатые требовали вещей, сделанных удобнее и лучше обыкновенного. Все Немецкие Славяне торговали полотнами: Русские издревле ткали холсты и сукна; умели также выделывать кожи, и сии ремесленники назывались усмарями. Народ, составленный из воинов, хлебопашцев и звероловов, без сомнения, пользовался искусством ковать железо: что утверждается самою Несторовою сказкою о мечах, будто бы предложенных Киевлянами в дань Козарам.

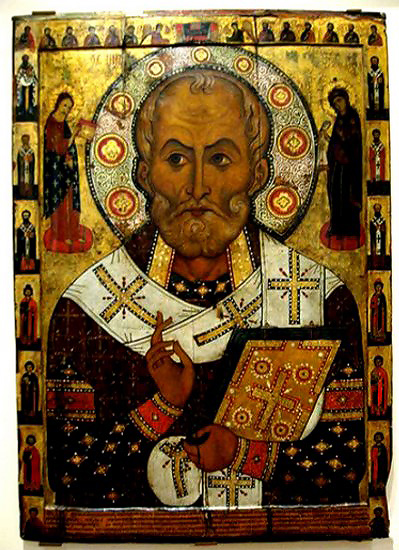

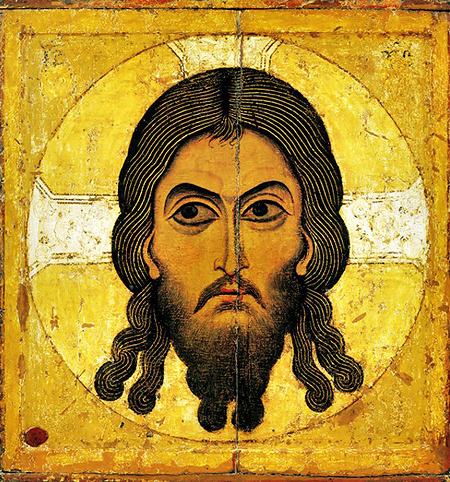

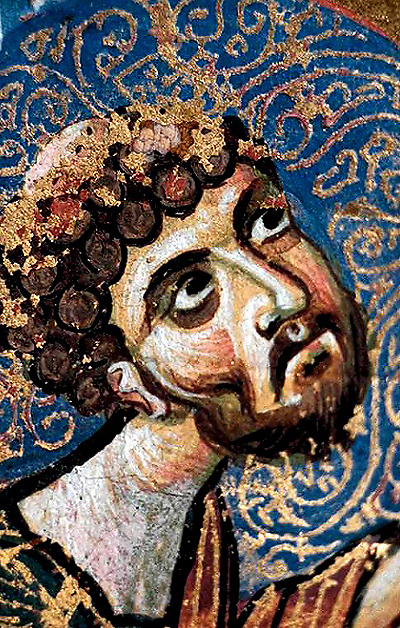

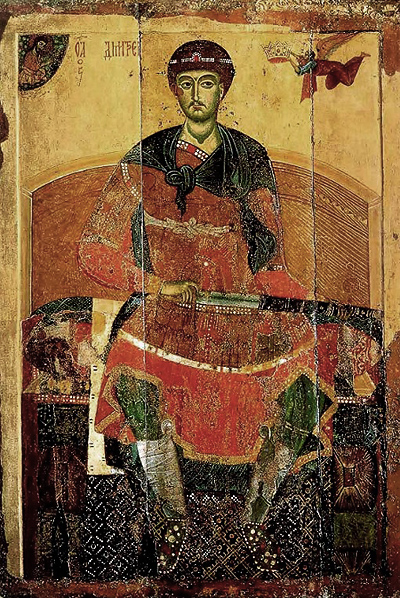

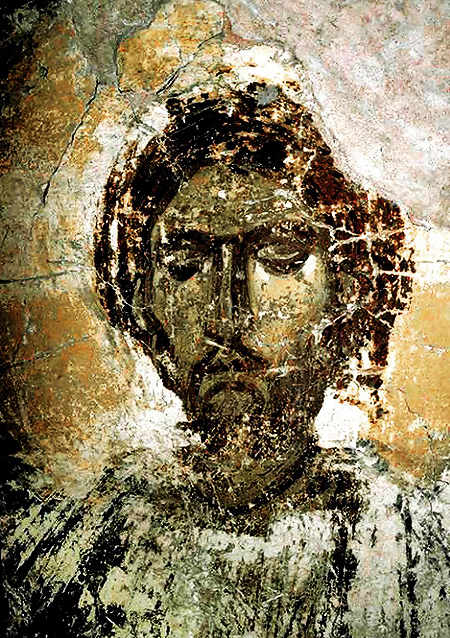

Христианская Вера способствовала дальнейшим успехам зодчества в России. Владимир начал строить великолепные церкви и призвал художников Греческих; однако ж и в языческие времена были уже каменные здания в столице: например, Ольгин терем. Стены и башни служили для городов не только защитою, но и самым украшением.

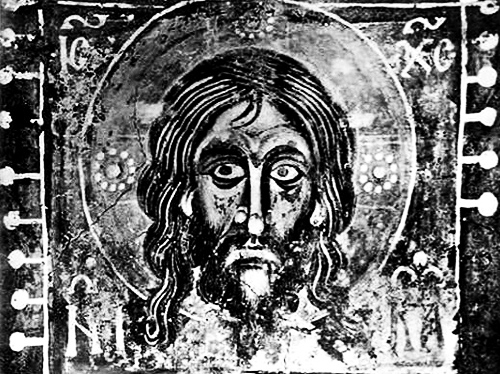

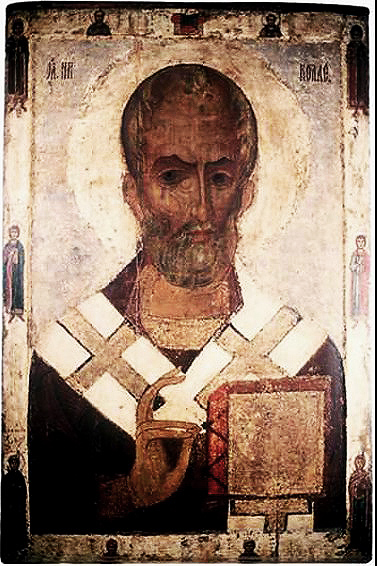

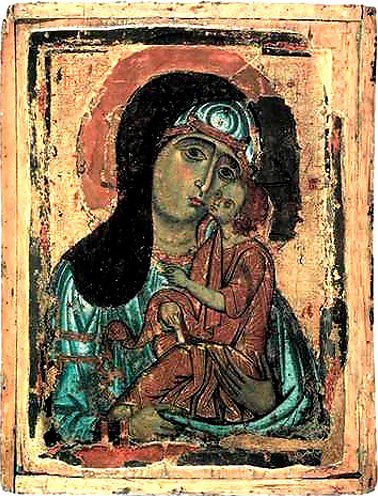

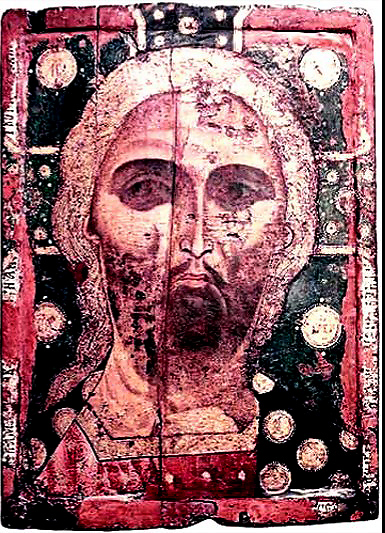

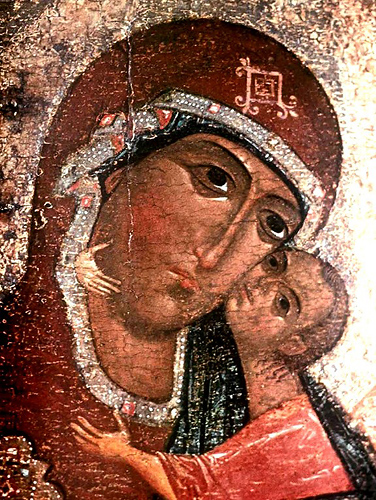

Вероятно, что и тогдашние деревенские избы были подобны нынешним; а горожане имели высокие дома и занимали обыкновенно верхнее жилье, оставляя низ, может быть, для погребов, кладовых и проч. Клети, или горницы, с обеих сторон дома разделялись помостом или сенями; спальни назывались одринами. На дворах строились вышки для голубей: ибо Россияне искони любили сих птиц. Несторово описание Перунова истукана свидетельствует о резном и плавильном искусстве наших предков. Вероятно, что они знали и живопись, хотя грубую. Владимир украсил Греческими образами одну Десятинную церковь: иконы других храмов были, как надобно думать, писаны в Киеве. Греческие художники могли выучить Русских. …

Что касается собственно до нравов сего времени, то они представляют нам смесь варварства с добродушием, свойственную векам невежества. Россияне IX и Х века славились на войне корыстолюбием и свирепостию; но Императоры Византийские верили им как честным людям в мирных договорах, позволяя себе, кажется, обманывать их при всяком удобном случае: ибо Нестор называет Греков коварными.

Мы видели грабеж, убийства и злодеяния внутри Государства: еще более увидим их; но чем же иным богата история Европы в средних веках?»

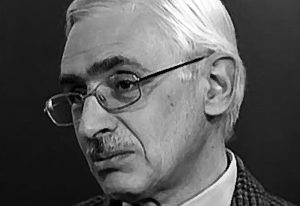

— Игорь Николаевич, что такое пресловутая «норманнская теория» и насколько она основательна?

— Эта теория сводится к одному простому тезису: устанавливается этническая принадлежность легендарного Рюрика — скандинав он или нет. Вопрос этот возник в XVIII веке, когда на следующий день после тезоименитства императрицы Елизаветы Петровны должна была состояться лекция о происхождении русского народа и Российского государства историка Герхарда Миллера. В ней автор, опираясь на рассказ из «Повести временных лет» о призвании Рюрика, делает вывод, что создателями российской государственности были скандинавы. Рецензентом этой лекции был Михаил Ломоносов, который в ответ написал очень жесткую отповедь. Причем, фактически свое несогласие с Миллером Ломоносов выразил в форме если и не доноса, то реляции на имя государыни.

— То есть не совсем корректно Ломоносов себя тогда повел?

— Да, не совсем корректно. Причем резкая реакция Ломоносова объясняется не соображениями научного характера, а его личной неприязнью к Миллеру. Затем было длительное обсуждение в Академии наук, после чего текст лекции Миллера был попросту уничтожен, а историю России было поручено написать Ломоносову, где он и развернул свою антинорманнскую теорию. После этого вопрос, кто был Рюрик и с него ли началась русская государственность, встал ребром. И хотя самой норманнской теории как таковой не было, но именно благодаря Ломоносову спорам вокруг нее был придан политический характер. И потом они разгорались или затухали в зависимости от политической ситуации в России. Впоследствии Ключевский с горечью писал, что эта дискуссия говорит о патологии общественного сознания, потому как химический состав крови первых русских князей не имеет никакого отношения к зарождению государственности. И он, конечно, был абсолютно прав. В советские времена до начала сороковых годов XX века совершенно спокойно признавалось, что скандинавы внесли определенный вклад в развитие российской государственности на первых ее этапах. Потом точка зрения резко поменялась, и в учебниках стали писать, что варяги были славянами, а скандинавы тут совсем ни при чем. Понятно, что это было тоже связано с определенной политической ситуацией.

— Тем более были попытки использовать эту теории в гитлеровской пропаганде…

— Да, немцы во время войны пытались с помощью норманнской теории обосновать тезис о неполноценности славян и их неспособности самостоятельно создать собственную государственность. Тут мы видим очередной пример передергивания, тем более в истории это нормальное явление, когда во главе первых государственных объединений становятся иноплеменники. Это общая тенденция по всей Европе и Азии.

— То есть это не может свидетельствовать об уровне развития того или иного общества?

— Конечно, нет. Этническое происхождение правителей никакого отношения к государственности не имеет. Легенда о призвании Рюрика — это именно легенда, и мы не знаем, насколько она имеет отношение к реальности. Мы знаем такие же легенды в Корее, в Мордве, а еще есть замечательная параллель у Видукинда Корвейского, когда он за сто лет до «Повести временных лет» в «Деяниях саксов» упоминает об одном эпизоде, когда несчастные бритты обращаются к саксам со словами, что «земля у нас богата и плодородна, но нас все время обижают».

— «Порядка в ней лишь нет…»

— Да, почти в тех же выражениях бритты просят саксов взять их под защиту. Такое впечатление, что литературная основа текстов одна и та же. И надо помнить, что «Повесть временных лет», где впервые описывается призвание Рюрика, написана была через двести лет после предполагаемых событий.

— А что же было с норманнской теорией после войны?

— Где-то в восьмидесятых годах XX века, когда политическая ситуация несколько успокоилась, были проведены новые исследования. Тогда же учеными СССР, Польши и ГДР был выпущен сборник «Славяне и норманны», где было признано, что да, скандинавы действительно были, это подтверждается археологическими и письменными источниками, но решающей роли они не сыграли. Они, скандинавы, были одним из факторов зарождения государственности на Руси, но не надо ни преувеличивать их роль, ни преуменьшать.

— А кем же был по происхождению Рюрик и существовал ли он вообще?

— Я бы этим вопросом вообще не занимался, потому как он абсолютно бесперспективен. Это — легенда. Какие там только корни не искали: и славянские, и шведские, и датские, и балтские, и даже еврейские. Повторяю: это — легенда, причем записанная довольно поздно. В «Повести временных лет» была фиктивная летописная хронология. Сначала это был монотематический рассказ, то есть сюжетный рассказ без дат, а даты были вставлены задним числом на рубеже шестидесятых-семидесятых годов XI века. Но даже сейчас серьезные ученые пытаются говорить о том, что Рюрик — историческое лицо и отождествляют его с Рериком Фрисландским (или Ютландским), который жил приблизительно в то же время.

— А Рерик Фрисландский действительно существовал?

— Да, это была историческая личность. Это был датский конунг, который действительно заключал договоры с германскими и франкскими королями. Идея, что Рюрик и Рерик — одно и то же лицо, появилась еще в XIX веке. Была статья профессора Крузе, на которую тут же был дан достаточно жесткий ответ российского историка Погодина. Сейчас мы с уверенностью можем говорить, что Погодин был абсолютно прав. Теперь мы знаем историю летописания; мы знаем, когда в летописи вставлялись даты. Член-корреспондент Академии наук СССР Владимир Пашуто убедительно показал, что в указанный период времени у восточных славян с датчанами никаких связей не было. Поэтому искать связь Рюрика с Рериком — совершенно бесперспективное занятие.

— А само имя Рюрик откуда появилось?

— Это очень любопытный момент, но тоже объяснимый. У нас часто забывают, что первые русские князья домонгольского периода по происхождению были кем угодно, но только не славянами.

— А кем они были?

— Кем только ни были! У нас принято отслеживать родословную наших князей только по отцовской линии: от Рюрика к Игорю, от Игоря к Святославу, от Святослава к Владимиру и так далее. При этом забывают, что у них у всех были мамы. А кто они были? Возьмем Андрея Боголюбского, которого Ключевский называл «первым великороссом, выходящим на историческую сцену». Он был наполовину половцем, его мать была дочерью половецкого хана Аепы, его бабушкой и матерью отца, Юрия Долгорукого, была Гита, дочь последнего англосаксонского короля Гарольда…

— Того самого, который погиб в битве при Гастингсе в 1066 году?

— Да, именно. То есть, Андрей Боголюбский на четверть был англосакс и наполовину половец.

— А еще был дедушка по отцу Владимир Мономах…

— Который потому и назывался Мономахом, что наполовину был греком, внуком византийского императора Константина IX Мономаха. Выходит, ко всему прочему наш Андрей Боголюбский на осьмушку еще и грек. А отец Мономаха Всеволод Ярославич, который был сыном Ярослава Мудрого, был еще сыном шведской принцессы Ингигерды, то есть Боголюбский на одну шестнадцатую был шведом. А сам Ярослав был сыном Рогнеды, чей отец пришел из-за моря, то есть был непонятно какой крови скандинавом. Получается, что восточнославянских корней у наших первых князей-то и нет. Все они женились на представительницах либо европейских правящих династий, либо на дочерях половецких ханов. Почти все южнорусские князья были наполовину половцы, ведь те были самыми ближайшими восточными соседями Руси. Внутри своего рода вступать в брак первые князья не могли, это запрещала христианская вера. То же самое наблюдалось и в правящих домах Европы, в то время это было нормальным явлением.

— Но у первых русских князей были скандинавские имена, вплоть до Святослава.

— Да, но это тоже нормально.

— Тогда можно ли сказать, что первая правящая династия в Древней Руси была скандинавской?

— Нет, нельзя. Во-первых, повторяю, скандинавские корни первых князей — это легенда. Кстати, никто из потомков этих князей вплоть до конца XV века Рюриковичами себя не называл. Они называли себя Калитичами.

… Правление иноземцев — это нормальное явление. Если мы посмотрим, едва ли не большинство государств, которые возникают в то время в Европе, называются по имени либо приглашенных, либо завоевателей.

«За год до смерти, в 1724 г., Петр Великий подписал указ о создании в Петербурге Академии наук, выписав в нее из Германии ученых. Два дотошных немца, трудившиеся в 30 — 60-е годы XVIII в., Иоганн Готфрид Байер и Герард Фридрих Миллер, покопавшись в летописях, выявляют то самое известие о призвании варягов в его первоначальной версии и в своих ученых диссертациях излагают ее в качестве самой правдоподобной. Их, впрочем, заинтересовала не столько фигура Рюрика… сколько происхождение слова «русь». В соответствии с летописью и привлекая дополнительные доказательства, академики заявили, что имя Российской империи — скандинавского происхождения.

Несмотря на большой вклад этих ученых… в изучение источников по истории России, обобщающего труда по русской истории не существовало, и тогда, как язвительно заметил их соотечественник и коллега историк Август Людвиг Шлецер, «императрица Елизавета Петровна приказала написать оную химии адьюнкту Ломоносову».

Вот тут-то и ударили первые пушки в великой войне, с перерывами продолжающейся до наших дней.

Для Ломоносова отрицание варяжского происхождения слова «русь» стало краеугольным камнем в аргументации, призванной опровергнуть версию об организующей роли «немцев» в истории России…

Острый спор угас в царствование Екатерины II, когда рассуждения о том, хорошо или плохо приглашать иностранцев на русский престол, были явно не к месту. Но нужно сразу же отметить, что проблема, волновавшая Ломоносова, для других русских историков XVIII — начала XIX в, практически не существовала. Без особых возражений принимали известие о призвании варягов М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин… И в XIX, и в начале ХХ в. традиционная версия не вызывала возражений у крупных историков; ее принимали М.П. Погодин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, М.Н. Покровский. Но и линия Ломоносова не умерла, и некоторые авторы время от времени все же подвергали сомнению то норманнское происхождение Рюрика, то сам факт призвания варягов; впрочем, подобные работы не вызывали особого резонанса в исторической науке…

То, что сейчас представляется нам вечной и чрезвычайно острой проблемой нашей исторической науки, приобрело действительную остроту лишь в 30-е годы нашего столетия, и диктовалось это не научными, а политическими причинами. В какой-то степени это явилось ответом на активизацию германской историографии в связи с созданием Третьего рейха… Пытаясь доказать неполноценность славян, их неспособность к самостоятельному развитию, германские историки выдвигают тезис об организующей роли германского начала в Польше, Чехии, на Руси, используется и рассказ летописи о призвании варягов, которые и объявляются создателями Русского государства.

В этих условиях (а также в атмосфере насаждаемого в стране страха перед иностранным окружением) в советской историографии неожиданно происходит очередная «переоценка ценностей». Вся предшествующая, не очень мощная критическая литература, подвергавшая сомнению варяжскую теорию, вдруг неожиданно становится генеральной линией советской исторической науки. Историки отрицают роль варягов в образовании Русского государства, а заодно и факт их призвания на княжение, существование самого Рюрика, и, разумеется, возможность скандинавского происхождения названия Руси. Такая позиция представляется теперь патриотической, а следовательно, единственно допустимой и верной; она попадает в школьные и университетские учебники (а, как сказала английская писательница Жозефина Тэй, «миллионы школьных учебников не могут ошибаться») и проникает в общественное сознание…

Торжество воинствующего антинорманизма в нашей историографии, по всей вероятности, дело прошлое… Пока мы знаем далеко не все. Но постепенно, отбрасывая эмоции, не имеющие ничего общего с наукой, мы приближаемся к истине, стараясь представить себе реальные процессы, предшествовавшие образованию Русского государства».

(историки А. Турилов, С. Думин)

Для определения крупных и резких изменений употребляются два похожих слова — радикально и КАРДИНАЛЬНО. Они очень похожи, но некоторую разницу уловить все-таки можно. Изменить что-либо радикально значит переделать это самым решительным образом, а перестроить кардинально означает изменить что-то самое главное, фундаментальную основу, самую сердцевину.

МЕНТАЛИТЕТ (МЕНТАЛЬНОСТЬ) — проще говоря, это национальный характер, характер народа. Но это только «проще говоря». Немецкая аккуратность, английская невозмутимость, французское легкомыслие — определения довольно приблизительные, даже грубоватые. Ментальность — шире, чем характер, богаче, сложнее, изменчивее, это, скорее, самоощущение народа, его «цвет», «запах».

Определить ментальность каждого отдельного народа весьма трудно, для этого нужно хорошо знать его культуру, искусство: литературу, живопись, музыку, сказки, обряды, нужно пожить среди него, нужно его полюбить. Нужно узнать и, главное, понять его исторический опыт, незаметно передаваемый из поколения в поколение.

Сказать о немцах, что они отличаются дисциплинированностью, большие аккуратисты, дотошны, логичны и последовательны в любом деле, значит сказать очень мало о ментальности народа, проигравшего и истощившегося в бойне Первой мировой войны, расчлененного и униженного соседями-победителями, продавшего душу своим мерзавцам — нацистам. Народа, завоевавшего всю Европу и попытавшегося установить своё господство над всем миром, до конца сопротивлявшегося в жесточайшей в истории битве народов, разгромленного и отрезвившегося на дымящихся развалинах родины, вновь расколотого победителями на два враждебных друг другу государства; сумевшего сотворить «экономическое чудо» свободного рынка, стать на западе полнокровной демократией, а на востоке — оплотом тоталитаризма; разрушившего, наконец, Берлинскую стену и самую охраняемую в мире границу, десятилетиями разделявшую единый народ.

Можете себе представить, насколько ментальность немецкого населения Германии должна отличаться от ментальности немецкоязычных швейцарцев, таких же дисциплинированных аккуратистов (часовщики!), но несколько столетий мирно и размеренно проживших в своих Альпах, абсолютно не вмешиваясь ни в какие европейские разборки; насколько по разному ощущают они себя в этом мире.

А взять русских и американцев, различных буквально во всем: очень непростая тысячелетняя история России — и двести сравнительно благополучных лет США, самодержавие и тоталитаризм у нас — и свобода и самоорганизация населения в Штатах, коренной и господствующий над другими русский народ — и «плавильный котел» эмигрантов со всего мира в Новом Свете. Но давно замечено что-то неуловимо общее у них и у нас: широта взгляда на мир, размах замыслов и дел (и ещё что-то в этом роде, что трудно выразить словом). А дело, наверное, в том, что нынешний менталитет обоих народов возникал на огромных и неосвоенных просторах европейских, сибирских равнин и девственных прерий, из поколения в поколение люди ощущали вокруг себя необъятный простор. Всегда было куда уйти: туда, где выживешь или нет — будет зависеть только от тебя. И, с другой стороны, как же должен отличаться менталитет этих народов от самоощущения людей в старых европейских — скученных, городских — странах.

Различные ментальности могут уживаться и внутри одного народа, одного общества: менталитет потомственного офицерства весьма отличается в любом народе от духа студенчества или заводских рабочих. Собственно говоря, сложные сочетания, переплетения ментальностей всех слоев и кругов общества и составляют менталитет народа.

«Один российский самодур, некий граф Рубец-Откачалов, ужасно кичился древностью своего рода и доказывал, что род его принадлежит к самым древним… Не довольствуясь историческими данными и всем тем, что он знал о своих предках, он откопал где-то два старых, завалящих портрета, изображавших мужчину и женщину, и под одним велел подписать: «Адам Рубец-Откачалов», а под другим — «Ева Рубец-Откачалова»…

(Антон Чехов)

Великому славянскому народу, заложившему основу нашего государства – Руси-Московии-Российской империи-СССР-Российской федерации – не менее семи тысяч лет. А скорее всего, и еще больше (семь тысяч – это только возраст его письменности, а сам-то народ наверняка еще старше).

Прародина праславян – примерно там, где сейчас Румыния. Судя по всему, древние славяне были самым культурным, развитым народом тогдашнего мира на протяжении нескольких тысячелетий. Именно наши прямые предки стали зачинателями почти всех великих цивилизаций Евразии, о которых мы все читали в школьных учебниках (вне сферы их влияния остались лишь Китай, Палестина и Египет).

В конце 5-го тысячелетия до Р.Х. они двинулись на юг и долгое время жили в Месопотамии (в долинах Тигра и Евфрата). Знаменитые шумеры, пришедшие на эти земли много позже, восприняли и развили многие достижения славян в области материальной и духовной культуры, на основе славянской письменности создали свою клинопись, научили всему тому, что они узнали от славян, соседние племена – так на мощных корнях славянской культуры взошла самая древняя и пышная цивилизация Древнего Востока (Вавилон, Ассирия и др.).

Другая волна наших предков (они называли себя рысичами) через пару тысячелетий перебралась с Дуная на Днепр, а затем резко повернула снова на юг и остановилась только в Индии, основав там цветущие города, остатки которых ныне поражают и восхищают археологов. Местные племена переняли высокую культуру рысичей – так было положено основание знаменитой индийской цивилизации.

Через 700 лет славяне покинули гостеприимные берега Инда и двинулись на запад. Они заселили Грецию, Крит, острова Эгейского моря. Здесь они создали мощную (на этот раз, морскую) державу, культура которой стала основой высокой цивилизации Древней Греции.

Извержение вулкана и нашествие северных варваров оттеснили наших рысичей еще дальше на запад, в Италию, где они стали называться этрусками или расенами. Здесь славяне стали учителями древних римлян, – дали им латинский алфавит, религию, одежду, устройство домов, гладиаторские бои, судостроение, городскую канализацию. Со временем римляне создали огромную империю и разнесли славянскую культуру по всему Средиземноморью.

Сами же славяне, удивительным образом забыв все свои великие культурные достижения, завершили круг своих странствий в I тысячелетии до Р.Х. там, откуда все и началось – в восточной части Европы. Здесь, на своих исконных землях этруски-расены-рысичи-русичи приступили к созданию своей последней цивилизации.

По таким материалам должны были изучать отечественную историю школьники и студенты высших учебных заведений с начала нового тысячелетия; обученным таким вот образом молодым людям выдавали аттестаты и дипломы государственного образца. Что преподносят школьникам, студентам и их родителям ныне, мы не знаем («Я глупостей не чтец, тем пуще образцовых»).