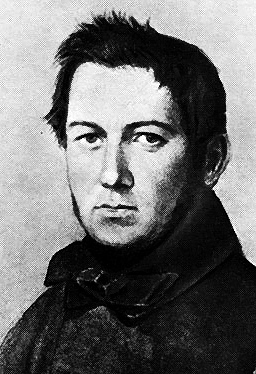

Михаил ГЛИНКА

[Последняя запись, «Патриотическая песнь», в 90-е годы была Гимном России. В 2000 году по предложению президента В.В. Путина Госдума постановила вернуть мелодию старого гимна А. Александрова, выбранную для СССР в 1944 году лично И.В. Сталиным]

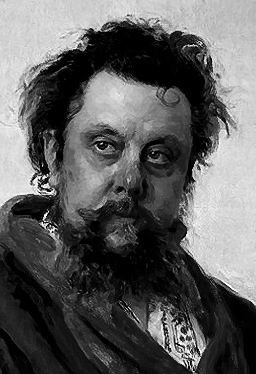

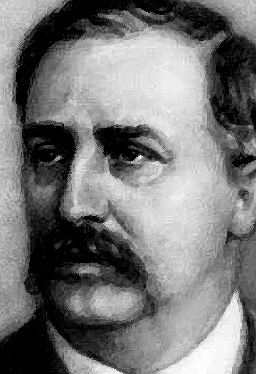

Модест МУСОРГСКИЙ

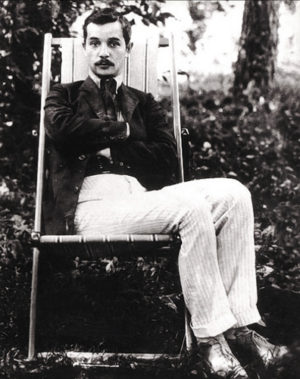

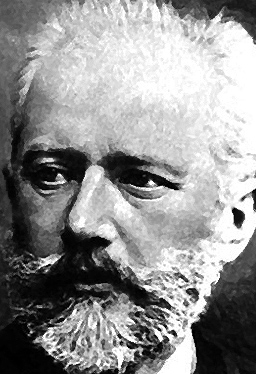

Петр ЧАЙКОВСКИЙ

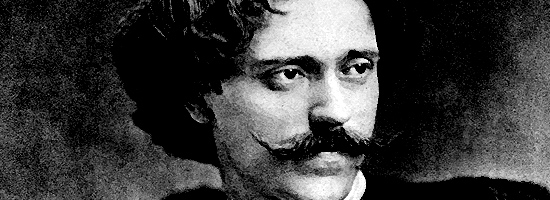

Александр БОРОДИН

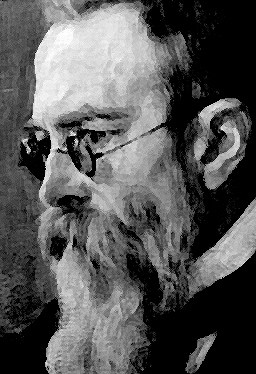

Николай РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

И. Голобородько, из книги «Турция»:

И. Голобородько, из книги «Турция»:

«[Турецкая цензура] не допускала к обращению в стране сколько-нибудь серьезных сочинений по философии и богословию, приходила в ужас при виде исторических исследований, ненавидела европейских классиков и с подозрением смотрела на ученые энциклопедии… Запрещалось печатать произведения, в которых встречаются слова: свобода, право, сила, мужество, равноправие, преследование, соединение, царь, дворец, оружие, кровопролитие, тирания, герой и множество других. Слово «звезда» предписывалось даже в астрономии заменять словом «светило», потому что звезда привела волхвов поклониться Иисусу Христу, и это может служить поощрением для христиан, евреев ожидать Избавителя. Слова эти запрещено было употреблять даже в самых благонамеренных сочетаниях»

Из программы реформистского движения «младотурок», 1895 год:

«Мы стремимся работать не для свержения правящей династии, существование которой мы считаем необходимым для поддержания порядка, но для распространения прогресса и достижения его победы мирным путем… Мы хотим идти по пути цивилизации, но мы решительно заявляем, что мы пойдем этим путем, укрепляя османский элемент, уважая присущие ему условия существования. Мы намерены сохранить особенности нашей восточной цивилизации, заимствовав у Европы только основные результаты развития науки, только то, что действительно необходимо…»

ЯПОНИЯ

Г. Востоков, историк, 19 век:

«В японце мы находим малопонятное для нас сочетание артистичности натуры с отсутствием чувства личности. У нас артистическая натура неразрывно связана с сознанием своей индивидуальности, своей личной особности и своей личной самоценности, но у японцев сознание особности и мерило ценности прилагаются… к индивидуальности не личной, а собирательной, каковою является нация. И это чувство национального самосознания обостряется до болезненности…»

Джон Гренвилл, английский историк:

«Одну из главных особенностей Японии нужно искать в ее истории – это грубое пренебрежение правами личности, особенно, когда речь идет о защите национальных интересов и противостоянии Западу. Естественно, что реакция японцев на западное отношение к ним, как к представителям низшей расы, выражалось в стремлении утвердить свое превосходство над европейцами»

Мотоори Норинага, японский философ, конец 18 века:

«…Поскольку наша страна является родиной богини Аматерасу, божественной, где правит императорская династия, главной и основной среди других держав, то все они должны почитать божественную страну и подчиняться ей, все в мире должны следовать ее истинному Пути. Однако в иностранных государствах до сих пор не знают об изложенных выше особенностях нашей родины… [Жители иностранных государств] даже не могут предположить, что истинный Путь существует только в божественной стране, и болтают всякий вздор. Все это достойно большого сожаления!

«…Поскольку наша страна является родиной богини Аматерасу, божественной, где правит императорская династия, главной и основной среди других держав, то все они должны почитать божественную страну и подчиняться ей, все в мире должны следовать ее истинному Пути. Однако в иностранных государствах до сих пор не знают об изложенных выше особенностях нашей родины… [Жители иностранных государств] даже не могут предположить, что истинный Путь существует только в божественной стране, и болтают всякий вздор. Все это достойно большого сожаления!

Причина [появления подобных суждений] заключается в том, что в чужеземных государствах не передаются со времен древности старинные предания и легенды. Когда в иностранных государствах не знают во всех подробностях [изложенные выше особенности нашей страны], то тут уж ничего не поделаешь – ведь там нет старинных преданий и легенд. Но разве не досадно, что хотя у нас и существуют старинные предания и легенды, люди не знают их и верят во всякие нелепые чужеземные учения, упорно их придерживаются и относятся с почтением к странам западных варваров, где, в сущности, нет ничего хорошего. Допустим даже, что иностранные учения лучше наших, но вместо того, чтобы следовать учениям чужой страны,.. правильнее было бы верить в предания и легенды своей родины, тем более, что все иностранные учения по своей сути ложны, а предания и легенды нашей родины истинны»

Сигэки Тояма, японский историк:

«Образование должен получить весь народ: аристократия, дворянство, крестьяне, ремесленники, торговцы и женщины. В деревнях не должно быть ни одной неграмотной семьи, а в семьях – ни одного неграмотного человека»

…Правительство, взяв за образец французскую школьную систему и постановку образования в США, с необычайной энергией и упорством приступило к созданию системы образования.

Вся страна была разделена на 8 больших учебных округов; в каждом округе был создан университет. Учебный округ был разделен на 32 средних учебных района; в каждом районе была образована средняя школа. Средний район в свою очередь был разделен на 210 мелких районов, в каждом из которых была учреждена начальная школа. …

Невиданное распространение школьной сети, которой были охвачены даже самые отдаленные горные деревни, проходило под непосредственным нажимом и принуждением властей»

КИТАЙ

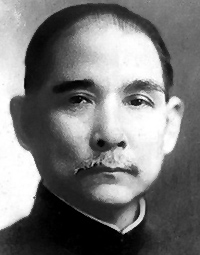

Сунь Ятсен, из Декларации при вступлении на пост временного президента 1 января 1912 года:

«В самом начале строительства китайской республики я с величайшим трепетом принимаю пост временного президента…

Высокие цели революции и воля сограждан обязывают меня отныне отдать все силы и способности осуществлению предначертаний народа, полному уничтожению остатков отвратительного самодержавия»

Хуан Син, один из лидеров китайской революции, из разговора с секретарем российского консульства А. Вознесенским, июнь 1912 года:

«Революция устроена молодыми, свежими силами Китая, которые, как могли, применили великие идеи Запада к китайской жизни.

Когда по общему настроению в стране стало видно, что старому режиму пришел конец… и что никакие победы горсти маньчжурских солдат не остановят естественного хода вещей, тогда один за другим крупнейшие сановники Империи стали переходить на сторону республики. Началось повальное предательство своего правительства. Большинство подобных сановников, по большей части одной ногой стоящих уже в гробу, руководствовались, как я думаю, только одним соображением: не потерять своего доходного места…

Как бы ни была основательна ломка строя, мы не могли обойтись, скажем, временно без опытных чиновников старого режима…

К сожалению, дело приняло такой оборот, которого не ожидали и самые умеренные люди. Не только специальные отрасли государственной машины республики, но вдруг самое введение нового режима, насаждение новых идей и все руководство административной жизни Китая оказались в руках этих посаженных революцией чиновников…

Вместо ответа на простой вопрос, что делать дальше, как своими силами спасти отечество, – вдруг перед великой нацией поставили задачу какой костюм носить чиновникам? Как из европейского займа обеспечить жалование сановникам?»

ИМПЕРИАЛИСТЫ

Сесил Родс, английский предприниматель в Южной Африке, имперский кумир Великобритании конца 19 века:

«Любой мастеровой должен осознать, что пока он не овладеет мировыми рынками, он будет жить впроголодь… Рабочий должен понять, что, если он хочет жить, он должен держать в своих руках мир и мировую торговлю и что он – конченный человек, если даст миру выскользнуть из своих рук».

«Любой мастеровой должен осознать, что пока он не овладеет мировыми рынками, он будет жить впроголодь… Рабочий должен понять, что, если он хочет жить, он должен держать в своих руках мир и мировую торговлю и что он – конченный человек, если даст миру выскользнуть из своих рук».

«Я был вчера в лондонском Ист-Энде я посетил собрание безработных. Услышав там душераздирающие речи, которые были сплошным криком: Хлеба! Хлеба! – я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма… Моя заветная идея – решение социального вопроса, а именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка»;

«Мир почти весь поделен, а то, что от него осталось, сейчас делится, завоевывается и колонизуется, Как жаль, что мы не можем добраться до звезд, сияющих над нами ночью в небе! Я бы аннексировал планеты, если бы смог; я часто думаю об этом»

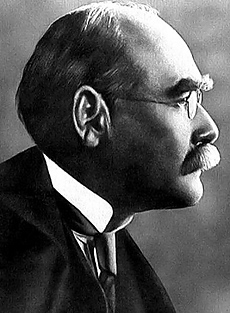

Редьярд Киплинг, английский поэт (подстрочник стихотворения “Бремя белых”):

«Примите бремя белого человека, пошлите своих лучших сынов служить нуждам ваших подданных, этих угрюмых племен, полу-дьяволов, полу-детей. Вы пожнете старинную жатву: ненависть тех, кого вы благодетельствуете. Терпеливо учитесь маскировать угрозу и сдерживать гордыню. Вам предстоит не власть расфуфыренных князьков, но тяжкий труд слуг и мусорщиков, проза повседневности. Жестоко воюйте ради мира, накормите голодных, заставьте болезни отступить. И когда ваша цель будет уже близка, вы увидите, как леность и варварское безумие сведут все ваши усилия к нулю».

Остин Чемберлен, английский политик, 1903 год:

«Все наше положение в Индии основано на убеждении, что мы отличаемся от туземцев… Мы не можем допустить равенства. Белый человек не должен подчиняться правлению «цветных»

Джозеф Чемберлен, английский политик:

«Организовать империю, можно даже сказать, создать империю, более грандиозную и более способную обеспечить мир и цивилизацию, чем любая империя, которую когда-либо знала история, – это мечта, если хотите, но мечта, которой никто не должен стыдиться»

«Организовать империю, можно даже сказать, создать империю, более грандиозную и более способную обеспечить мир и цивилизацию, чем любая империя, которую когда-либо знала история, – это мечта, если хотите, но мечта, которой никто не должен стыдиться»

А. Милнер, верховный комиссар в Южной Африке, 1900-е годы:

«Когда мы, называющие себя империалистами, говорим о Британской империи, мы думаем о группе государств, независимых уже в своих местных делах, но связанных воедино для защиты их общих интересов и развития общей цивилизации и таким образом объединенных в постоянный органический союз. Мы полностью признаем, что владения нашей короны в их сегодняшнем виде являются лишь сырым материалом для такого союза»

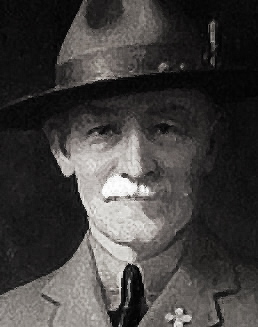

Роберт Баден-Пауэл, основатель подростковой организации бойскаутов:

«Не опозорьтесь, как те молодые римляне, которые прошляпили империю своих предков из-за того, что были слабыми лодырями без силы и патриотизма. Будьте мужественны! Будьте героями! Каждый на своем месте и будьте мужественны!»;

«Мы все должны быть кирпичиками в стене великого предприятия – Британской империи…»

Джером Джером, английский писатель:

«Многие уверены, что все счастье людей – в пространстве, то есть чем обширнее страна, тем лучше в ней жить. Воображают, что самый счастливый француз не может равняться с самым неудачливым англичанином, потому что Англия обладает гораздо большим количеством квадратных миль, чем Франция. А каким жалким по этой теории должен чувствовать себя в сравнении, например, с русским мужиком швейцарский крестьянин, глядя на карту Европейской и Азиатской России!..»

«Многие уверены, что все счастье людей – в пространстве, то есть чем обширнее страна, тем лучше в ней жить. Воображают, что самый счастливый француз не может равняться с самым неудачливым англичанином, потому что Англия обладает гораздо большим количеством квадратных миль, чем Франция. А каким жалким по этой теории должен чувствовать себя в сравнении, например, с русским мужиком швейцарский крестьянин, глядя на карту Европейской и Азиатской России!..»

Федор Тютчев, поэт и дипломат:

«Москва и град Петров, и Константинов град –

Вот царства русского заветные столицы…

Но где предел ему? и где его границы –

На север, на восток, на юг и на закат?

…

…Семь внутренних морей и семь великих рек…

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…

Вот царство русское… и не прейдет вовек…»

1848 или 1849

Петр Вяземский, поэт:

«Мне… уже надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст…»

Николай Данилевский, геополитик, 60-еоды 19 века:

«Итак, с какой бы стороны мы не подступали к делу, – Всеславянская федерация с Россиею во главе, со столицею в Царьграде, – вот единственно разумное, осмысленное решение великой исторической задачи, получившей в последнее время название Восточного вопроса»;

«Всеславянский союз должен бы состоять из следующих государств:

Русской империи с присоединением к ней всей Галиции и угорской Руси.

Королевства Чехо-Мораво-Словакского…

Королевства Сербо-Хорвато-Словенского…

Королевства Болгарского…

Королевства Румынского…

Королевства Эллинского с присоединением к нынешнему его составу… всех островов Архипелага, Родоса, Крита, Кипра и малоазийского побережья Эгейского моря…

Королевства Мадьярского…

Царьградского округа с прилегающими частями Румынии и Малой Азии…

Такой союз, по большей части родственных по духу и крови народов, в 128 миллионов свежего населения, получивших в Царьграде естественный центр своего нравственного и материального единства, – дал бы единственно полное, разумное, а потому и единственно возможное решение Восточного вопроса»

Александр Извольский, министр иностранных дел России – начальнику Генштаба, 1906 год:

«Устранение вековой англо-русской розни, приковывавшей наши силы к дальне- и средневосточным театрам, позволит нам, когда наступит время, приложить эти силы к решению тех великих исторических задач, которые мы имеем на Ближнем Востоке»

Из статьи в «Военном сборнике» за 1868 год:

«Занятие среднеазиатских земель совершено нами далеко не из одной суетной страсти к легким завоеваниям и громким победам. Мы идем на восток в силу неизбежного естественного закона цивилизации: народы образованные никогда не уживались рука об руку с варварами, и если первые чувствовали в себе силу и мощь, то всегда высылали к последним своих пионеров для водворения между ними общечеловеческих понятий о государстве и обществе. Такими пионерами от нас в Средней Азии, безусловно, следует считать наши доблестные войска, и вот почему ошибаются те, кто считает здешние победы легкими, а награды за них щедрыми. Сущность дела не в громких победах, а в той самоотверженной, тяжелой работе, которую выполняют наши войска во имя просвещения далекого, темного и полудикого Востока»

Александр Горчаков, канцлер Российской империи, 1864 год:

«Все более и более продвигаться в глубь далеких стран, где расстояния с каждым сделанным шагом увеличивают затруднения и тягости… Такова была участь всех государств, поставленных в те же условия: Соединенные Штаты – в Америке, Франция – в Алжире, Голландия – в своих колониях, Англия – в Ост-Индии – все неизбежно увлекает на путь того движения вперед, в котором менее честолюбия, чем крайней необходимости и где величайшая трудность состоит в уменьи остановиться»

Сергей Витте, российский государственный деятель:

«При таком положении дела, видя, что его величество не уступит и если мы не заключим договорных условий относительно передачи нам Квантунской области, то произойдет высадка наших войск и в случае сопротивления кровопролитие, я вмешался в дело, а именно: телеграфировал агенту министерства финансов.., что я прошу его повидаться с Ли Хун-чжаном и с другим сановником Чан Ин-хуаном и посоветовать им от моего имени оказать влияние на то, чтобы соглашение, нами предложенное, было принято, причем я пообещал как первому, так и второму сановнику значительные подарки, а именно – первому 500 000 руб., а второму – 250 000 руб.

Таким образом совершился тот роковой шаг, который повлек за собой все дальнейшие последствия, кончившиеся несчастной для нас японской войной и затем и смутами. Этот захват нарушил все наши традиционные отношения к Китаю и нарушил их навсегда.

Захват и события, которые явились последствием их, привели Китай к тому положению, в котором он находится и ныне [1911 г.], т. е. к тому, что на днях должна рухнуть Китайская империя и водвориться республика, которая есть результат вспыхнувшей среди китайцев междоусобной войны. Несомненно, эта междоусобица и падение Китайской империи произведут такой громадный переворот на Дальнем Востоке, что последствия этого будут ощущаться и нами и Европой еще десятки и десятки лет»

Вильгельм II, из письма Николаю II, 1904 год:

«…Россия, подчиняясь законам экспансии, должна стремиться выйти к морю и иметь незамерзающую гавань для своей торговли. В силу этого закона она вправе претендовать на полосу берега, где находятся такие гавани (Владивосток, Порт-Артур). Hinterland [лежащие вокруг них земли] должен быть в твоих руках для того, чтобы можно было построить железные дороги, необходимые для подвоза товаров к портам (Маньчжурия)… Поэтому для всякого непредубежденного человека ясно, что Корея должна быть и будет русской. Когда и как – до этого никому нет дела и касается только тебя и твоей страны»

Э. Бассерман, лидер национал-либеральной партии Германии, из выступления в рейхстаге, 1911 год:

«…Суть дела в том, что у цивилизованных народов столь быстро растет население, что мы должны расширять свой экспорт, давать выход своей промышленной продукции и многочисленным энергичным и трудолюбивым людям, способным развернуть свою деятельность за рубежом»

Вальтер Ратенау, лидер Прогрессивной народной партии Германии, 1913 год:

«Последнее столетие ознаменовалось разделом мира. Горе нам, почти ничего не сумевшим взять и получить!.. На протяжении жизни одного поколения мы не сможем обеспечить питанием и занятостью 100 млн. немцев с полумиллиона квадратных километров собственной земли… Мы не хотим полагаться на милость мирового рынка. Нам нужны земли нашей планеты»

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

Чарльз Дарвин, английский биолог:

«В будущем… цивилизованные расы наверняка уничтожат и заменят дикие расы по всему миру»

Описание битвы английского экспедиционного отряда с армией племени зулусов в Южной Африке, из русского военного журнала, 1879 год:

«Дело началось перестрелкой, причем на стороне англичан находились все шансы на успех; но мало-помалу зулусы усилили свои войска, стрелки (англичане) вынуждены были отойти к резервам, которые, в свою очередь, отступили перед значительными массами, им угрожающими. Зулусы двигались в стройном боевом порядке; учащенный огонь английских войск не был в состоянии остановить их; целые десятки людей выбывали из строя, но ряды немедленно смыкались и наступление продолжалось безостановочно; наконец, крылья зулусской армии охватили английский лагерь, и вся масса резерва с криком бросились вперед. Английские войска, расстрелявшие патроны, штыками встретили неприятеля, но не могли остановить его, и тогда-то началось полное избиение англичан. Их потери определяются не менее 60 офицеров, около 500 нижних чинов европейских войск и около 70 человек из туземных войск»

Из дневника французского офицера, участника покорения Западной Африки, 1898 год:

«После окончания боя вся местность представляла ужасное зрелище. Убитые лежали громадными грудами, потоки крови обратились в целые ручьи. От гари, порохового дыма и испарений образовалось целое облако тумана, и громадное побоище как бы представляло собою ужасную шахматную доску, где роковая судьба безжалостною рукою перемешала в страшной, последней игре черных и белых»

«После осады следует штурм… Отдается приказ грабить. Всех захватывают или убивают… Полковник приступает к дележу добычи. Сначала он сам отмечал в записной книжке, но потом отказался, заявив: «Поделите между собой». Делили со спорами и дракой. Затем в путь. Каждый европеец получил по женщине на выбор… Обратно шли переходами по 40 километров вместе с пленными. Детей и всех тех, кто выбился из сил, прикончили ударами прикладов и штыков»

Вильгельм II, из речи перед войсками, направлявшимися в Китай усмирять антиевропейское восстание, 1900 год:

«…Перед вновь возникшей Германской империей стоят великие задачи за морем… И вы… должны преподнести врагу хороший урок. Сойдясь с врагом, вы должны его бить! Пощады не давать! В плен не брать! С теми, кто попадет к вам в руки, не церемоньтесь. Подобно тому как тысячу лет тому назад гунны при своем царе Аттиле прославили свое имя, до сих пор хранимое в сказках и преданиях, так и имя немцев и через тысячу лет должно вызывать в Китае такие чувства, чтобы никогда впредь ни один китаец не дерзнул косо взглянуть на немца!»

Сергей Витте, российский государственный деятель:

«У нас в России в высших сферах существует страсть к завоеваниям, или, вернее к захватам того, что, по мнению правительства, плохо лежит…

Несколько лет до захвата Квантунской области [1898 г.] мы заставили уйти оттуда японцев, и под лозунгом того, что мы не можем допустить нарушения целостности Китая, заключили с Китаем секретный оборонительный союз против Японии, приобретши через это весьма существенные выгоды на Дальнем Востоке, и затем в самом непродолжительном времени сами же захватили часть той области, из которой вынудили Японию после победоносной войны уйти …»

Из письма лейтенанта Петра Вырубова отцу – о подавлении «боксерского» восстания в Китае, 1900 год:

«…Наш генерал-майор Стессель объявил китайцам, что если в Пекине убьют еще хоть одного европейца, то все могилы предков будут уничтожены, а это для китайца нож острый…

Поход Стесселя напоминает собою поход Аттилы: на пути все истребляется начисто, что остается, вырезывают японцы. Как это ни печально, но опыт первых дней войны показал, что иначе невозможно: пробовали щадить и получали в тыл залпы. Вообще китайцы ведут себя не как люди, а как звери, и не обладают никакими нравственными качествами. Драться нашим войскам очень тяжело: сначала китайцы пробовали атаковать громадными массами, но их буквально стерли с лица земли несколькими залпами, предварительно подпустив на близкую дистанцию, теперь они поняли, в чем дело, и не принимают боя, действуют страшным огнем из окопов, которые приходится каждый раз штурмовать…

Мы проходили полем, буквально усеянным разными национальностями, лежали они почти без признаков жизни; тут были и американцы, и индийцы, очень много японцев, пожалуй, больше всех, французы за каких-нибудь два часа потеряли 30 человек от солнечного удара…»

Из приказа генерала Н. Линевича войскам во время карательного похода в Маньчжурию, 1900 год:

«Разгромить Гайджоу за сожжение станции и мостов, наколоть как можно больше китайцев, сжигать все беспощадно»

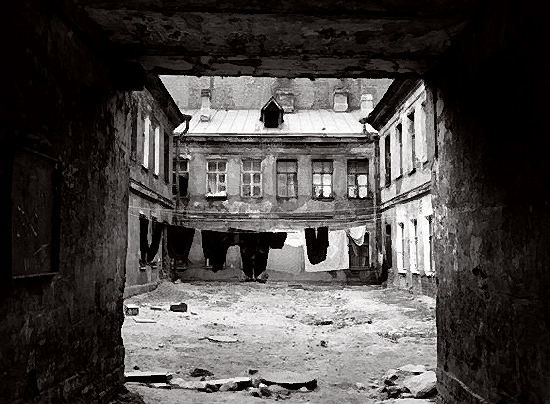

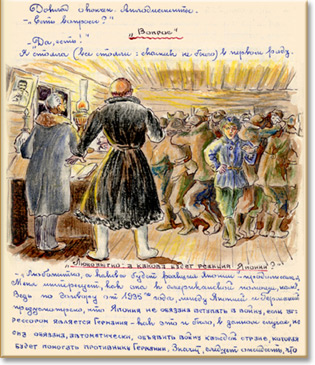

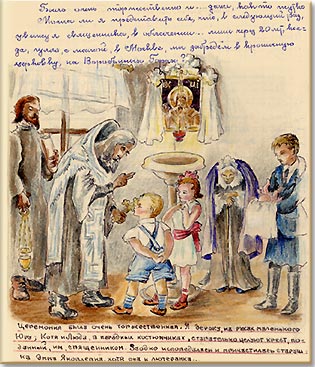

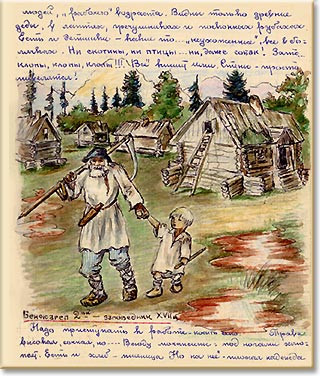

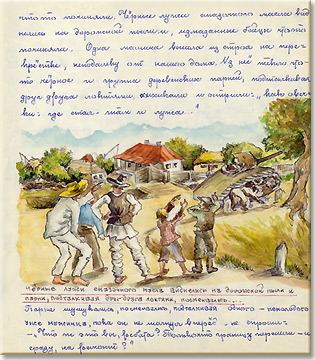

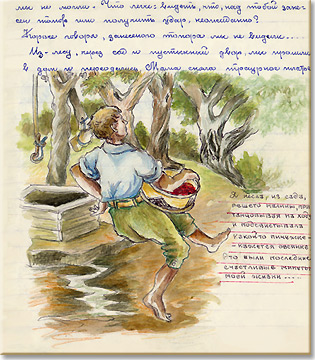

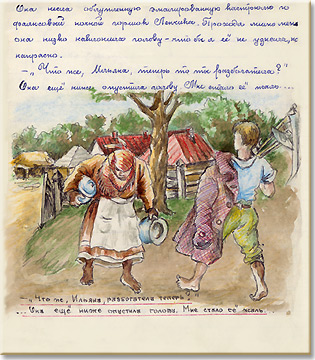

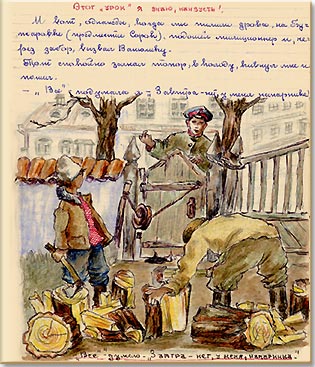

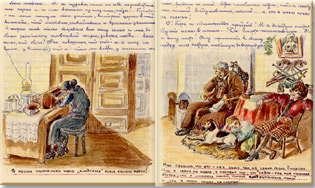

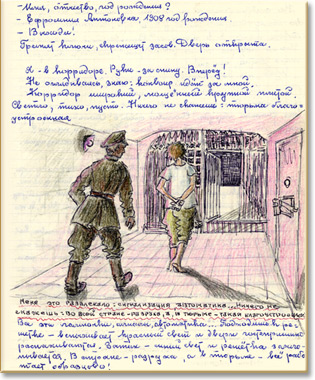

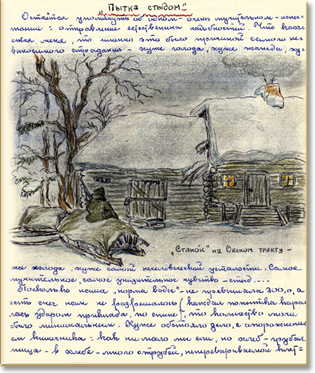

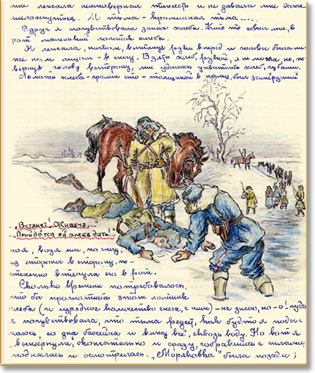

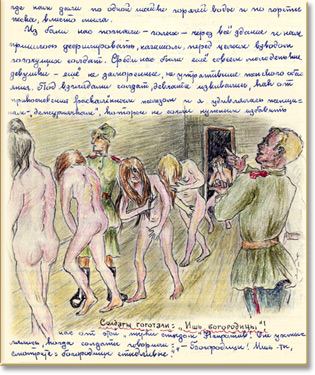

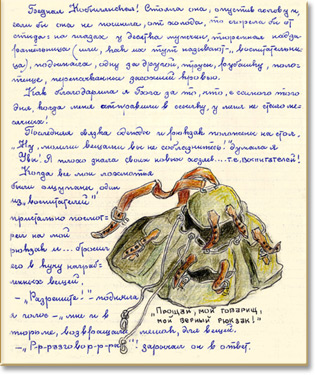

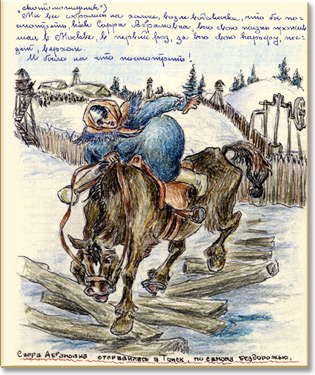

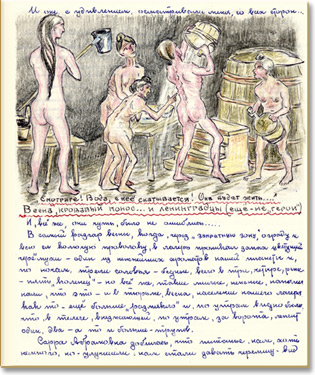

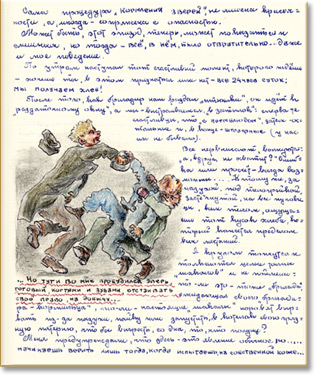

ВОТЧИНА ХОХРИНА

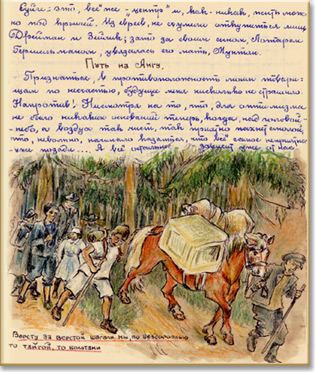

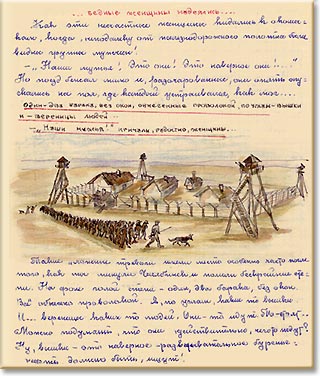

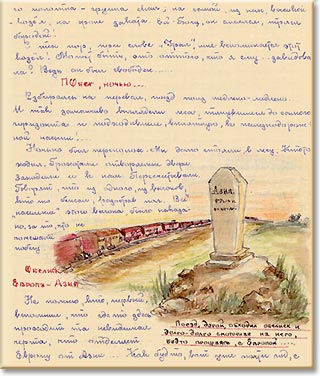

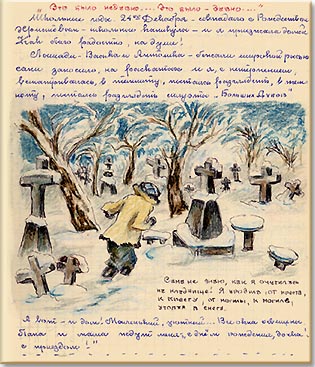

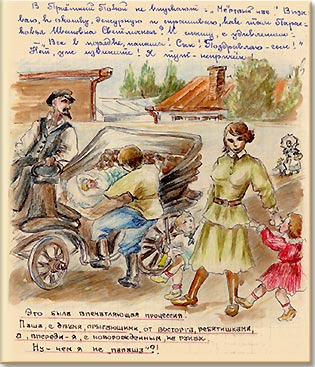

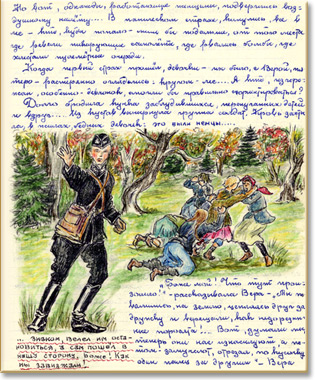

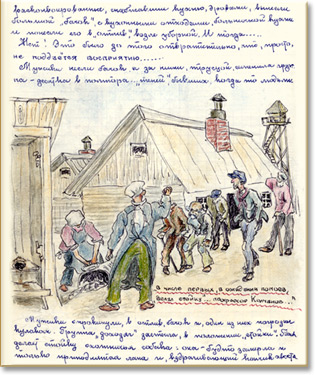

К месту «вечного поселения»

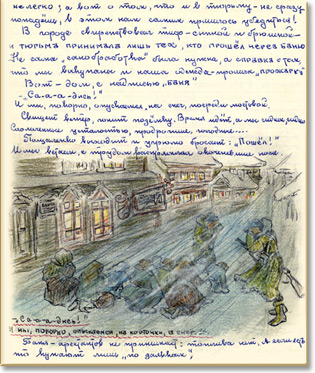

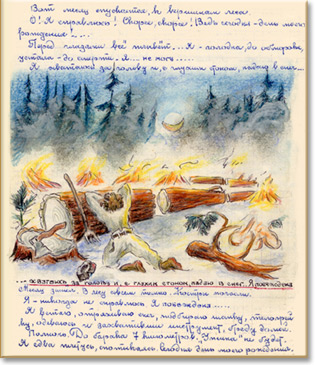

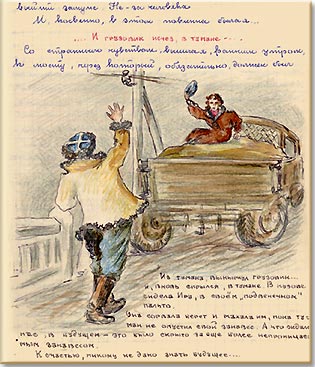

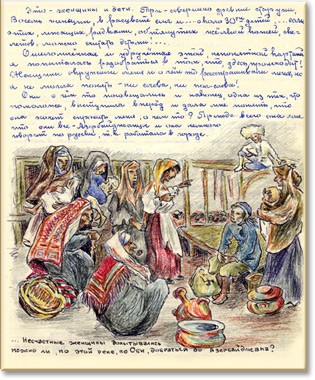

И вот мы снова в Новосибирске. Опять нас катают с пути на путь. Скорее! Да скорее везите же нас домой!

Стоп, приехали! Вылезайте!

Что это? Пахнет сыростью. Вода, речной вокзал. У причала — баржа. Вот это домой! Значит, нас повезут по Оби на север?! Не всех: одному пожилому еврею (в Сороках он был шапочником, шил картузы «керенки» из старых брюк) сделалось дурно. Из горла хлынула кровь, и через несколько минут он был готов… Труп оставили на берегу, закрыв лицо картузом, а плачущую семью — двух старух и полдюжины детей — погрузили в баржу.

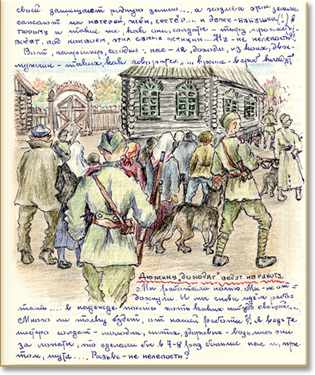

Шлепают плицы. Топают на палубе матросы в широченных шароварах со множеством оборок на поясе. Едем. На каждой остановке часть ссыльных выкликают по списку. Домника Андреевна Попеску дает мне совет:

— Постарайтесь проскочить на берег с нами. Чем дальше на север, тем хуже! Здесь есть хоть колхозы, а там дальше — только лесоповал!

Лесоповал? Ну и слава Богу! Что мне в колхозе, лен трепать? Другого тут нет! Ну а на лесоповале я сумею доказать… Увы! Всегда я так.

О том, как мы приехали в Молчаново, и о разочаровании наших женщин, надеявшихся, что там их ожидают мужья, я уже говорила. Опять вопли, опять слезы, не первые и не последние. Если собрать все слезы, пролитые в Сибири, то пожалуй, будет понятно, отчего там столько болот и трясин — бездонных, как страдания неповинных людей.

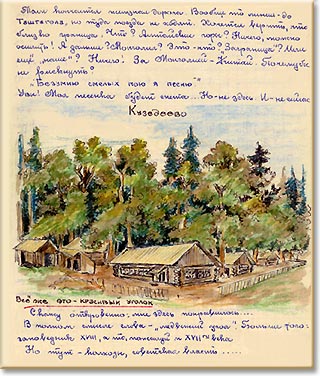

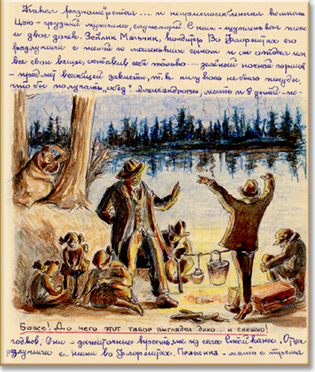

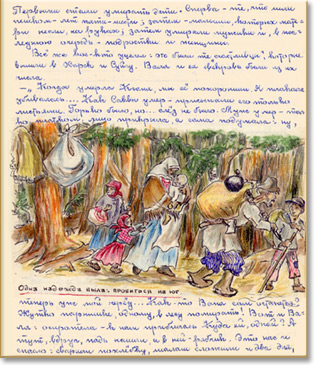

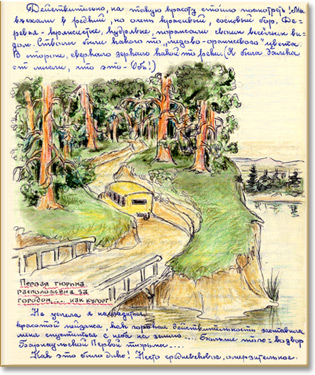

Все дальше, все дальше! Сначала — на пароходе, затем — на катере и под конец — на паузке (самоходной барже, совсем маленькой). И вот мы в Суйге. Дикий вид был у нашего табора на берегу реки! Но как-то все воспрянули духом! Я улеглась в сторонке под сосной и с грустью смотрела на этих горе-переселенцев. Никто из них не привык укладываться спать на голой земле, да еще без ужина.

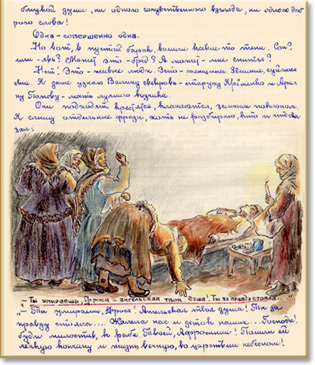

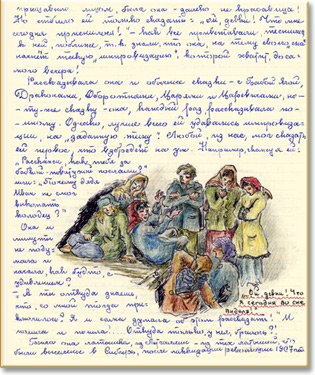

Какая разношерстная и неприспособленная компания! Цую — грузный мужчина, служащий. С ним щупленькая жена и две дочки. Зейлик Мальчик, кондитер. Во Флорештах его разлучили с женой и маленьким сыном, и он отдал им все свои вещи, оставив себе только… зеленый ночной горшок — предмет всеобщей зависти, так как ни у кого не было посуды, чтобы получать обед. Александровы, мать и 8 детей-погодков. Они зажиточные крестьяне из села Стойканы. Пражина — мать с тремя детьми (отец был полицейский, посажен в тюрьму). Мунтян, учительница с сыном от первого брака — Лотарем, и Елена Греку, попадья, которые были разлучены с мужьями во Флорештах. Мейер и Даниил Барзак, евреи-коммерсанты с кучей детей и матерью 90 лет. Дрейман, отец трех рыжих дочерей и владелец посудной лавчонки, которую можно было упаковать в две корзины. Иванченко, в прошлом совладелец мельницы, старик, выживший из ума.

Какая разношерстная и неприспособленная компания! Цую — грузный мужчина, служащий. С ним щупленькая жена и две дочки. Зейлик Мальчик, кондитер. Во Флорештах его разлучили с женой и маленьким сыном, и он отдал им все свои вещи, оставив себе только… зеленый ночной горшок — предмет всеобщей зависти, так как ни у кого не было посуды, чтобы получать обед. Александровы, мать и 8 детей-погодков. Они зажиточные крестьяне из села Стойканы. Пражина — мать с тремя детьми (отец был полицейский, посажен в тюрьму). Мунтян, учительница с сыном от первого брака — Лотарем, и Елена Греку, попадья, которые были разлучены с мужьями во Флорештах. Мейер и Даниил Барзак, евреи-коммерсанты с кучей детей и матерью 90 лет. Дрейман, отец трех рыжих дочерей и владелец посудной лавчонки, которую можно было упаковать в две корзины. Иванченко, в прошлом совладелец мельницы, старик, выживший из ума.

Большинство из них неработоспособные, и все (кроме Александровых) физически не работавшие. Что ждет их впереди? Они расположились у костра и что-то варят. Говорят. Жестикулируют.

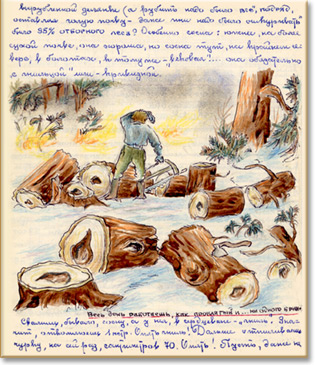

Не верилось мне, что мы уже в конце пути! Нет, не оставят нас здесь! Эти места уже обжиты, леса уже уничтожены, а то, что осталось, едва обеспечивает работой коренное население.

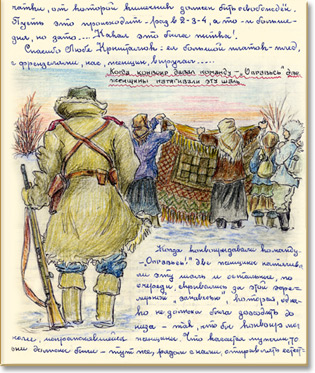

Утром выяснилось, что я права. Нас еще раз пересортировали: стариков и женщин с детьми оставили в Суйге, обрекая их на медленную голодную смерть, а всех работоспособных погнали еще дальше.

Неизвестность устрашала, и кое-кто из вполне работоспособных сумел откупиться и остаться в Суйге: это все же «центр» и как-никак под крышей жить можно. Из евреев не сумели откупиться лишь Дрейман и Зейлик; зато за своим сыном Лотарем Гершельманом увязалась его мать, Мунтян.

Признаться, в противоположность моим товарищам по несчастью, будущее меня нисколько не страшило. Напротив! Несмотря на то, что для оптимизма не было никаких оснований, теперь, когда над головой небо, а воздух так чист, так приятно пахнет смолой, невольно начинало казаться, что все самое неприятное уже позади. Все остальное зависит от нас.

Ведь предстоит работа! А в том, что касается работы, я была в себе вполне уверена. Разве могло мне тогда прийти в голову, что не работа была нужна, а уничтожение «нежелательного элемента», с тем чтобы добиться безоговорочной покорности от остальных?!

Ведь предстоит работа! А в том, что касается работы, я была в себе вполне уверена. Разве могло мне тогда прийти в голову, что не работа была нужна, а уничтожение «нежелательного элемента», с тем чтобы добиться безоговорочной покорности от остальных?!

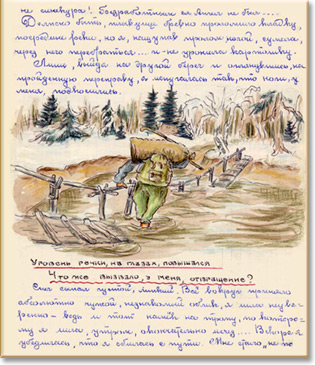

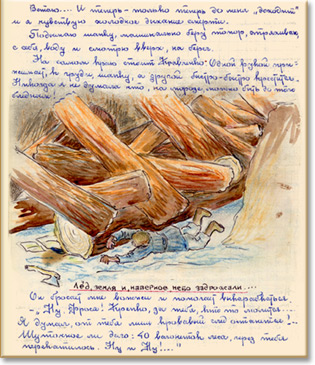

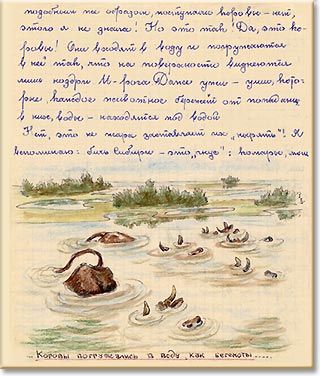

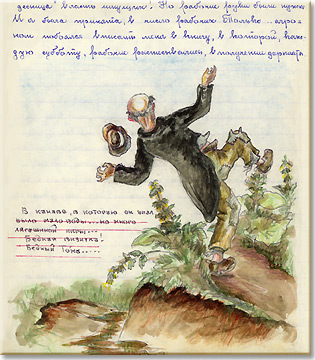

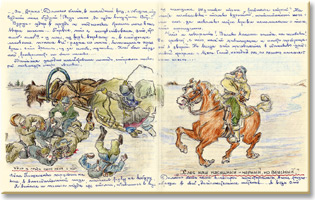

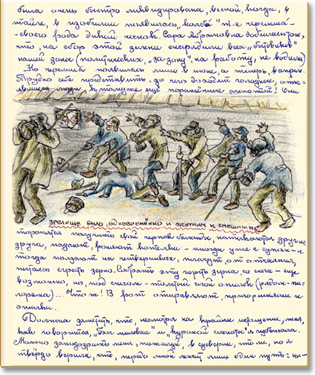

Мы шли по самым невероятным дорогам, вернее по полному бездорожью. Почва тут вообще зыбкая: в тот год вода вошла в свои берега совсем лишь недавно и повсюду под ногами хлюпало. Всюду были озера, лужи, заводи, протоки. Попадались очень красивые группы сосен, отражавшиеся в протоках, так называемых «старицах», поросших осокой и высокими цветами.

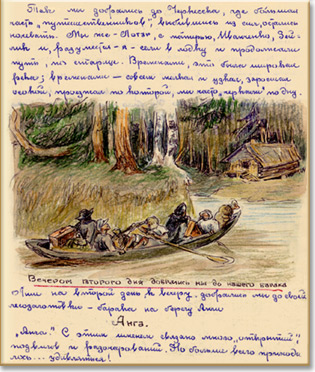

Так мы добрались до Черкесска, где большая часть «путешественников», выбившись из сил, осталась ночевать. Мы же — Лотарь с матерью, Иванченко, Зейлик и, разумеется, я — сели в лодку и продолжали путь по старице.

Временами это была широкая река, временами — совсем мелкая и узкая, заросшая осокой, поэтому лодка постоянно днищем чиркала по дну.

Лишь на второй день к вечеру добрались мы до своей лесозаготовки — барака на берегу Анги.

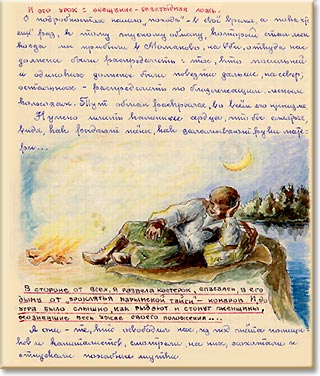

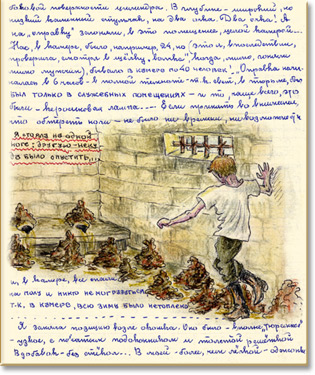

Первый враг — комары

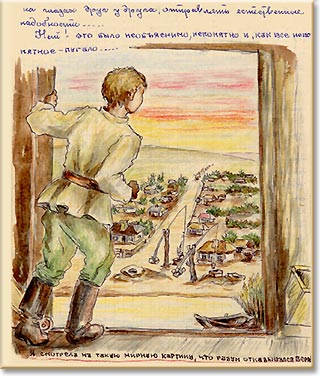

Анга… С этим именем связано много открытий, подвигов и разочарований. Но больше всего приходилось удивляться!

Удивило меня и то, что барак, только что приплавленный в разобранном виде, оказался полным клопов. Удивляло и полное отсутствие — нет, не комфорта, а элементарной заботы о рабочем скоте, которым в данном случае являлись мы. Не было нужника. На нарах все спали вповалку, и места не хватало. Не было посуды. Баланду нам варили, но во что было ее получать? Самый счастливый был Зейлик — обладатель ночного горшка. У Лотаря была консервная жестянка, у меня — кофейничек. Остальные пользовались посудой из березовой коры. Но самое удручающее — это комары. Ни днем ни ночью не было от них покоя!

Удивило меня и то, что барак, только что приплавленный в разобранном виде, оказался полным клопов. Удивляло и полное отсутствие — нет, не комфорта, а элементарной заботы о рабочем скоте, которым в данном случае являлись мы. Не было нужника. На нарах все спали вповалку, и места не хватало. Не было посуды. Баланду нам варили, но во что было ее получать? Самый счастливый был Зейлик — обладатель ночного горшка. У Лотаря была консервная жестянка, у меня — кофейничек. Остальные пользовались посудой из березовой коры. Но самое удручающее — это комары. Ни днем ни ночью не было от них покоя!

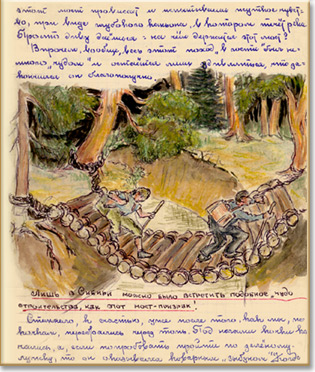

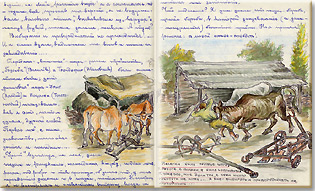

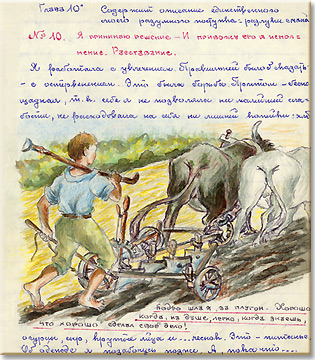

Мы начинаем валку леса. Прежде всего надо проложить узкоколейку для вывозки леса к речке Анге, где закладывалось катище — место, где на крутом берегу штабелюют лес. Зимой его скатят на лед, а весной сплавят «мулем» (не в плотах). На Чулыме лес свяжут в плоты и погонят их в Обь, а там катера потащат плоты вверх по Оби.

Но это будет зимой. А пока первый враг — комары. Пока что это хуже голода. С голодом мы вплотную столкнемся зимой, сейчас нас выручают грибы. Единственное спасение — дымари, костры из березовых гнилушек. Переходишь от дерева к дереву — волоки свои дымари! И еще деготь в смеси с рыбьим жиром: нальешь на руку этой вонючей смеси, смажешь за ушами, лицо и шею, и это дает возможность минуты две-три не страдать от укусов.

Не все в одинаковой степени страдали. Хуже всех переносил укусы Дрейман. У него температура поднялась до сорока; он распух и кровоточил. Что с ним сталось, не знаю: он куда-то исчез. На втором месте была я: лицо распухло, веки закрывали глаза. Чтобы увидеть свои ноги, надо было пальцами приподнять веки. Все тело зудело, горело и ныло, язык пересох — результат интоксикации. Но я пыталась шутить — это помогало терпеть.

Зато вечером, после гонга в 7 часов, я устремлялась бегом к речке, раздевалась второпях и кидалась в воду. Пока бежала к воде, комары тучей летели за мной; пока раздевалась, они облепляли все тело. Но хуже всего было уже после купания: огромные пауты (оводы) с разгону впивались в тело так, что брызгала кровь.

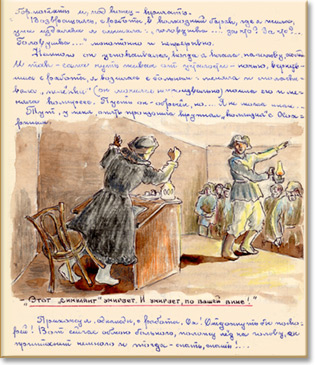

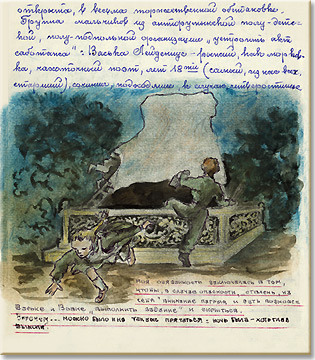

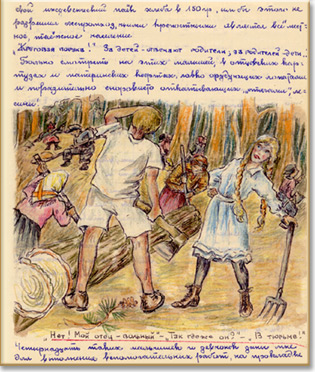

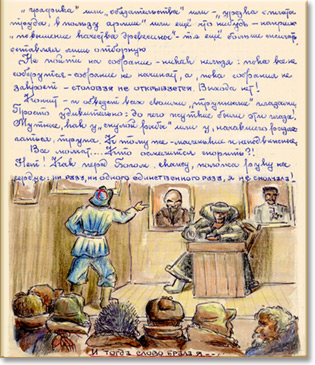

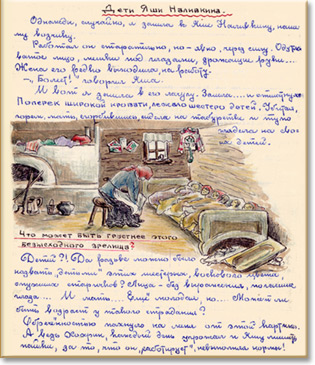

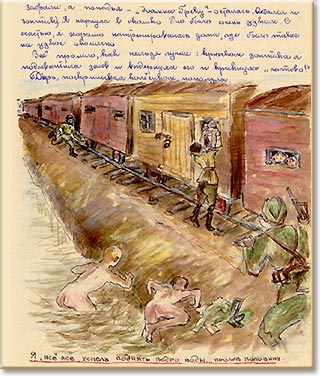

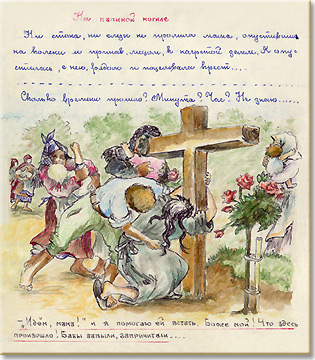

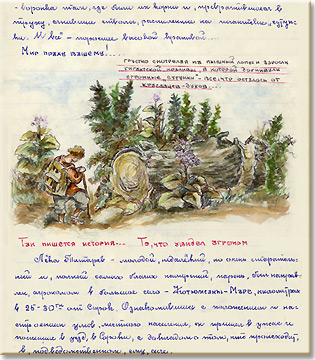

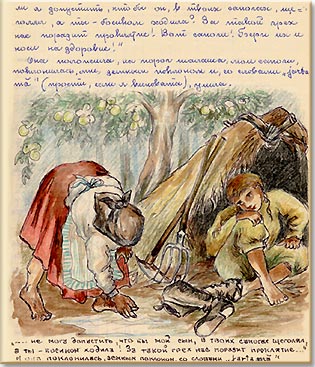

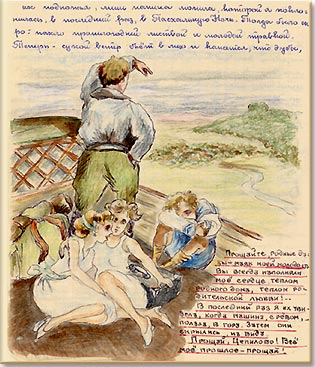

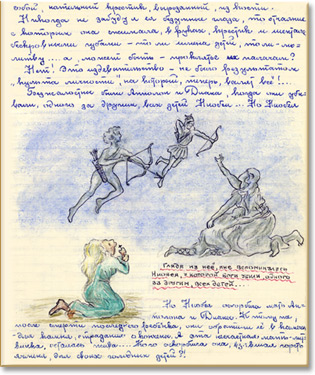

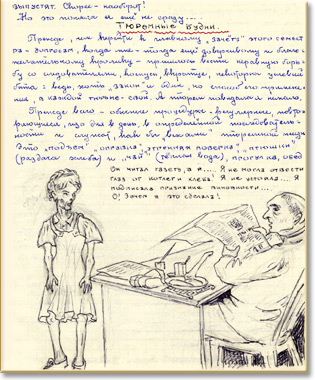

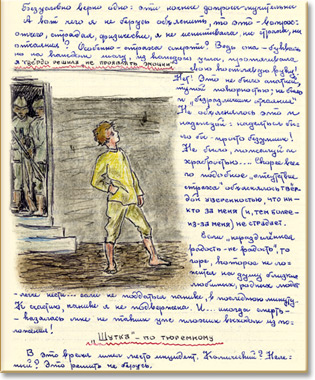

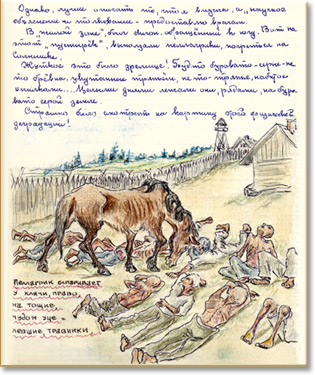

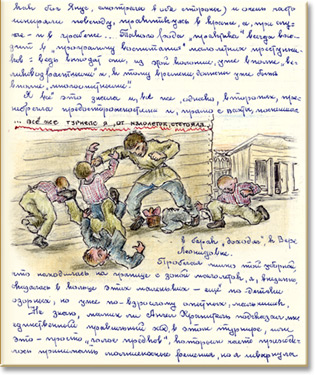

Дети в лесу

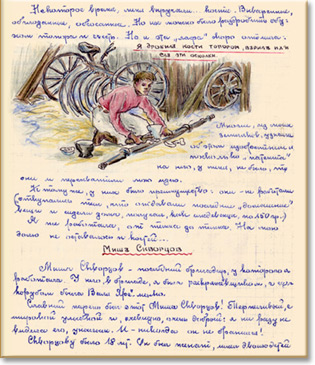

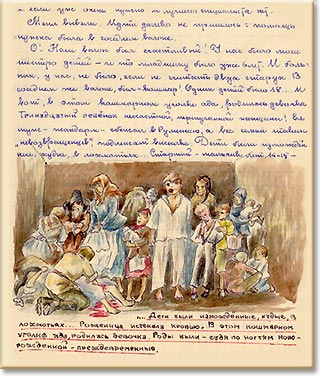

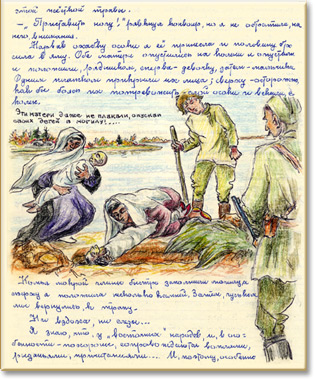

Нет! Речь идет не о Мальчике-с-Пальчике и не о Ване и Маше, а о детях 11–14 лет из поселков Черкесск и Каригод. Это школьники. Они обязаны работать на лесоповале.

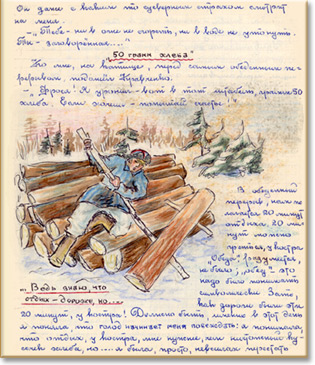

Специальной детской нормы нет, а выполнить обычную человеческую норму, которую справедливость требует назвать буквально «нечеловеческой», разумеется, им не под силу. Эта работа дает детям право купить себе пайку хлеба в 700 грамм. Но даже если бы они предпочли свой иждивенческий паек хлеба в 150 грамм, им бы этого не разрешил леспромхоз, чьими крепостными является все местное таежное население.

Больно смотреть на этих малышей в отцовских картузах и материнских кофтах, ловко орудующих лопатами и поразительно сноровисто откатывающих стягами лесины!

Четырнадцать таких мальчишек и девчонок даны мне для выполнения вспомогательных работ на прокладке узкоколейки.

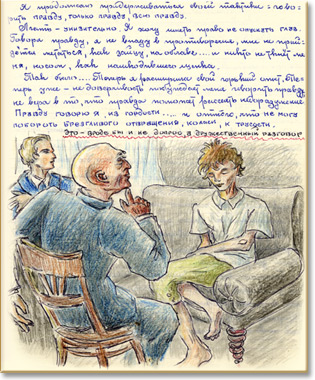

Они дети, но вместе с тем есть в них что-то взрослое: все эти дети родились кто на Украине, кто в Алтайском крае и пережили ужасы раскулачивания и ссылки. Здесь главным образом «улов» 1937 года, хотя есть и с 33-го. (Первый «улов» — 1930-го или 1931 года — едва успели нарыть землянки и почти все поумирали.) Кое-что они помнят: некоторым тогда было уже по 5–7 лет. Это, равно как и жизнь на «новой родине», наложило особый отпечаток на них, на их не по-детски серьезные разговоры.

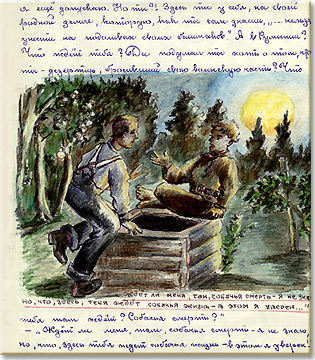

Каждый рассказывает мне вкратце историю своей жизни, мытарства семьи, кто и где умер. Есть очень хорошие рассказчики. Например, все ребята Турыгины: Павлик, Шура и Володя. Рассказ Шуры до того ярок что, производит прямо-таки потрясающее впечатление.

Наконец очередь доходит до Таи — высокой, стройной, на редкость миловидной девочки с дивными косами. Ей лет 14. Она самая старшая из моей «бригады».

Наконец очередь доходит до Таи — высокой, стройной, на редкость миловидной девочки с дивными косами. Ей лет 14. Она самая старшая из моей «бригады».

— А твой отец что, тоже ссыльный?

— Нет! — с гордостью отвечает Тая. — Он вольный.

— Я его что-то не встречала. Где он?

— Он — в тюрьме!

Один вольный — и тот в тюрьме!

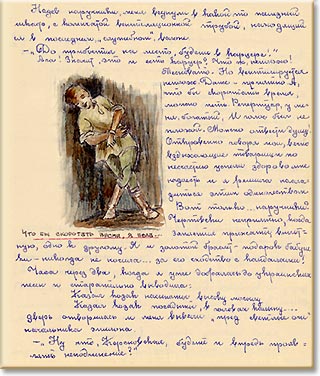

Рассказ Таи поверг меня в недоумение. Оказывается, ее отец был продавцом и сделал растрату:

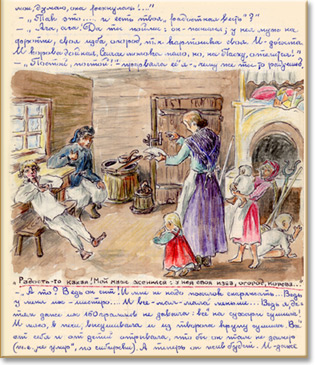

— Его все равно посадили бы. Так он решил: семь бед — один ответ. И устроил бабушке шикарные именины, угостил всех на славу — из восьми килограммов конфет брагу наварили. И пироги были!

До чего все это казалось мне диким!

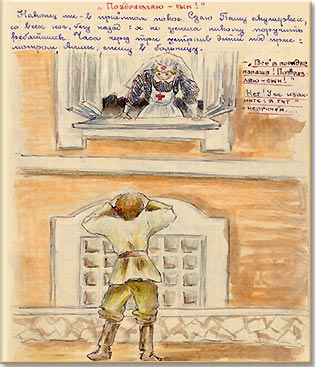

А как дети ждали начала занятий в школе! Но пришло 1 сентября, и начальник леспромхоза отменил на этот год школу: «Война! Пока не унистожим фашистов — никакого учения. Надо работать!»

В ту зиму работали все. И самые слабенькие ребятишки одиннадцатилетний чахоточный Володя Турыгин и десятилетняя Валя Захарова были счастливы, что им досталась «легкая» работа кольцевиков. В любую погоду — и в пургу, и в пятидесятиградусный мороз — ходили они с сумками почты: отчеты, рапорты, доносы — из Усть-Тьярма в Суйгу, больше 50 километров в один конец! И за это получали право покупать себе 700 грамм хлеба!

Но это было зимой, а пока что стояло лето.

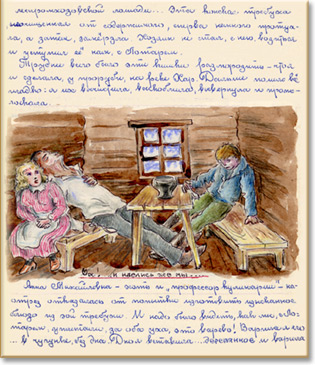

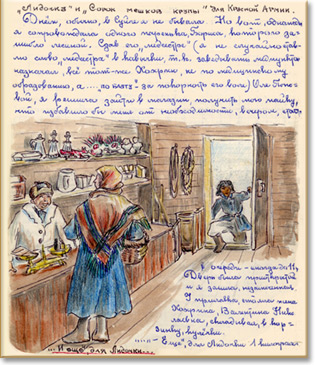

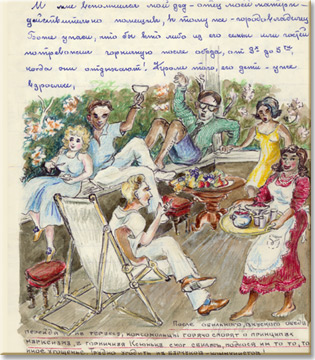

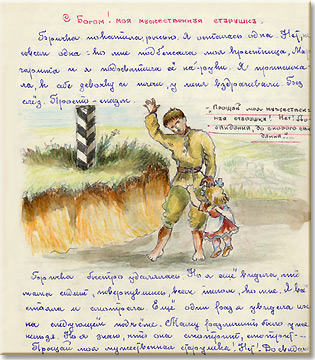

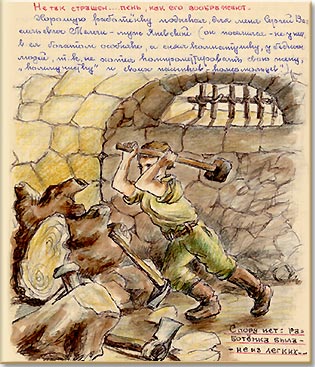

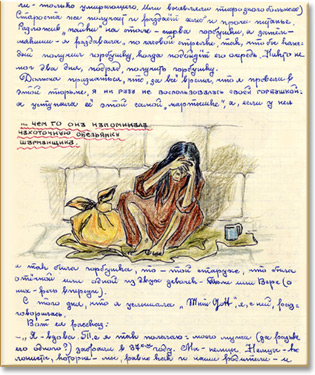

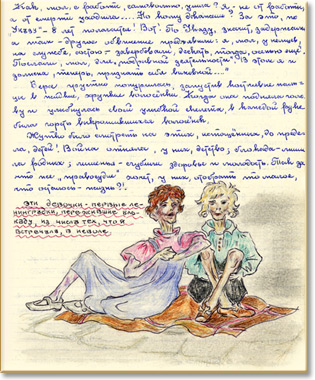

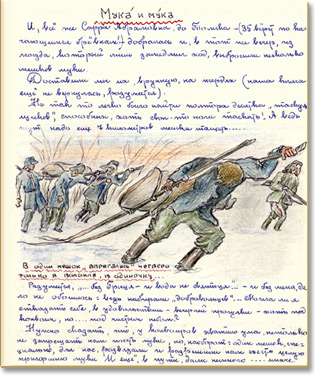

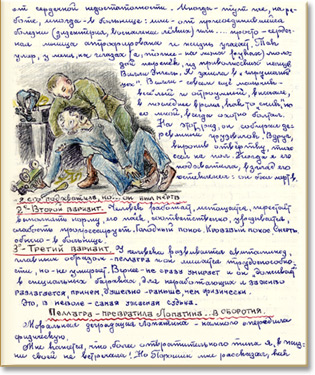

Напарница

Трудно было бы подобрать себе менее подходящую напарницу, чем Анна Махайловна Мунтян! Учительница. И как все учителя (и железнодорожники) королевской Румынии, очень «передовая». Она и ее муж — члены профсоюза. В Сороках они совместно с большинством педагогов организовали на паях кооператив: был у них магазин, были дачи на море — дома отдыха, лагеря здоровья для детей. Они молились на СССР, идеализировали все, что там происходит, и верили в непогрешимость его, как турок в Магомета, что не помешало им в ту печальную ночь 13 июня попасть в телячий вагон. Больше того, самого Василия Мунтяна — передового деятеля профсоюза, революционера и советофила — еще во Флорештах забрали вместе с большинством мужчин. И жена, вернее «соломенная вдова», продолжала свой путь в изгнание вместе с сыном от первого брака — Лотарем Гершельманом. Парень лет 19–20, студент Бухарестского университета, не числился в списке репрессированных и за свой матерью последовал добровольно. Когда же отбирали наиболее трудоспособных для работы на трудной рабочей точке, то тут уж мать последовала за сыном. Очутившись на Анге, мы образовали своего рода коллектив из представителей интеллигенции.

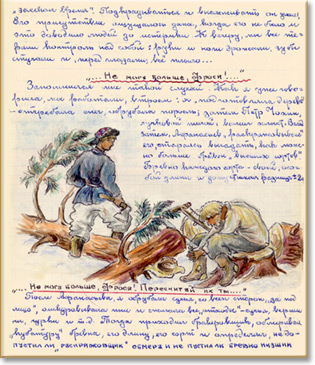

Лотарь с одним местным парнем (вольным, то есть потомком бывших каторжников) доставляли рельсы лодками из Черкесска, а мы с Анной Михайловной занялись прокладкой трассы. Мы валили и, где надо, корчевали деревья, а дети их разделывали, откатывали в сторону, а сучья складывали в кучи. Затем мы делали нивелировку почвы.

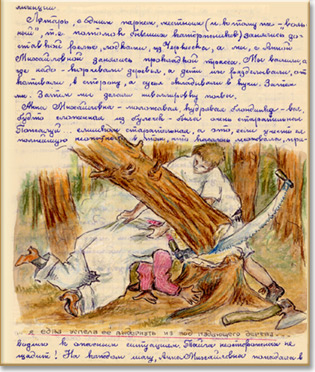

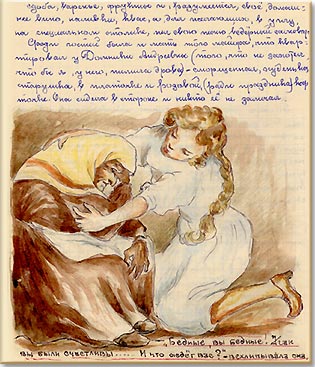

Анна Михайловна — моложавая, кудрявая блондинка, вся будто сложенная из булочек, была очень старательной. Пожалуй, слишком старательной, а это, если учесть ее полнейшую неопытность в том, что касается лесоповала, приводило к опасным ситуациям. Тайга неосторожных не щадит! На каждом шагу Анна Михайловна попадала в беду. Однажды я просто чудом успела ее — буквально в последний момент — выхватить из-под падающей лесины. Она сделала себе рабочий комбинезон из брюк своего мужа, мужчины крупного. Сама же Анна Михайловна была совсем миниатюрной: брюки мужа доходили ей до шеи. Осталось лишь превратить карманы в рукава. Вот за эти брюки из «чертовой кожи» я и успела ее схватить и выдернуть, когда лесина уже почти коснулась ее позвоночника.

Анна Михайловна — моложавая, кудрявая блондинка, вся будто сложенная из булочек, была очень старательной. Пожалуй, слишком старательной, а это, если учесть ее полнейшую неопытность в том, что касается лесоповала, приводило к опасным ситуациям. Тайга неосторожных не щадит! На каждом шагу Анна Михайловна попадала в беду. Однажды я просто чудом успела ее — буквально в последний момент — выхватить из-под падающей лесины. Она сделала себе рабочий комбинезон из брюк своего мужа, мужчины крупного. Сама же Анна Михайловна была совсем миниатюрной: брюки мужа доходили ей до шеи. Осталось лишь превратить карманы в рукава. Вот за эти брюки из «чертовой кожи» я и успела ее схватить и выдернуть, когда лесина уже почти коснулась ее позвоночника.

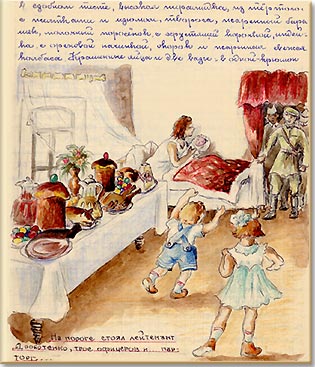

Она была мужественной женщиной и долго крепилась, не падала духом. Дома, в Сороках, она преподавала кулинарию в женской профессиональной школе, окончив специальное кулинарное училище в Швейцарии, очень любила свою профессию и была большой лакомкой. Ей пришлось, безусловно, куда труднее, чем мне. Я уже почти год проходила «предварительную подготовку», и все те невзгоды, что мне пришлось перенести на протяжении этого года, основательно подготовили меня к лишениям, а к физическому труду я и до того была привычна.

А ей-то, каково было ей?!

Прямо из дома, уютного, как бонбоньерка, да в телячий вагон! Вчера еще — в кругу семьи, в привычной обстановке, с нею муж, сын… А сегодня она — лесоруб. Муж? Должно быть, в тюрьме… Сын? Он при ней, но легко ли ей, матери, сознавать, что из-за нее юноша, пред которым, казалось, было светлое будущее: карьера инженера, девушка, с которой у него наклевывался роман, — и вот он, ее сын, здесь, в нарымской болотистой тайге…

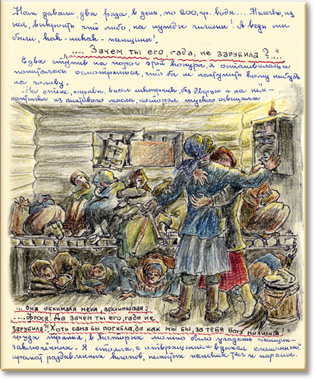

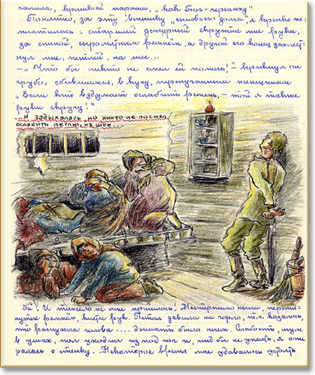

Вчера еще ее единственной заботой было «приготовить чего-нибудь вкусненькое», такое, что пальчики оближешь. А тут? Пайка хлеба и два раза в день пол-литра жидкого супа, в котором, как говорится, крупинка за крупинкой бегает с дубинкой!

Сколько раз она мне говорила:

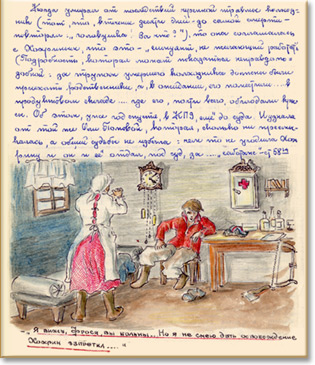

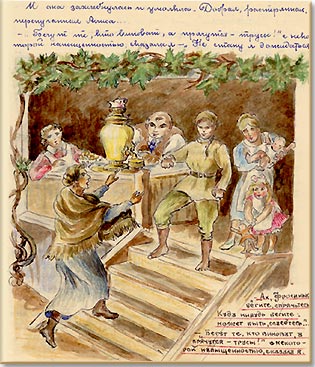

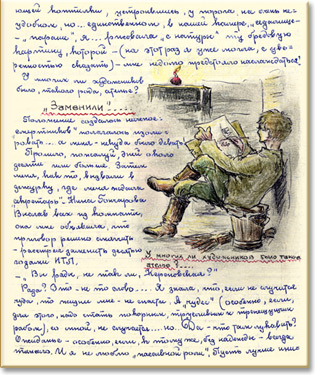

— Ах, Фросенька, как я вам завидую! Вы и Лотарь можете есть этот ужасный черный хлеб, а я ну никак не могу! Я отдаю почти всю свою пайку Лотарю. Мы получаем сразу на двоих, и я себе отрезаю совсем тонюсенький ломтик.

И так длилось довольно долго. Но настал день, когда ее румяные щечки-яблочки поблекли и все те «булочки», из которых она как бы состояла, растаяли. О, тогда она оценила вкус черного хлеба! Она не только стала получать свою пайку отдельно от сына, но рычала, вырывая из его рук хлеб!

Но это было значительно позже.

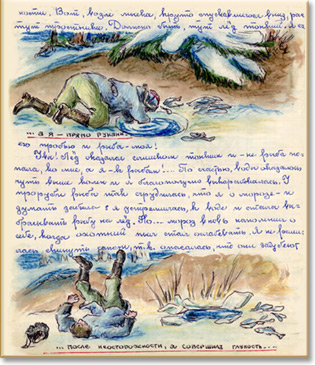

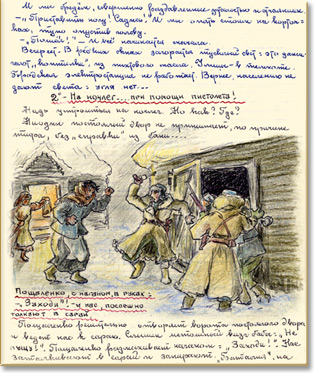

Мы «ходим в гости»

Казалось бы, «не до жиру, быть бы живу»! Работа в лесу с семи утра до семи вечера — 12 часов. Работа тяжелая, напряженная, непривычная; от голода «кишка кишке кукиш кажет». После ужина, вместо того, чтобы отдыхать, мы с Лотарем по очереди ходим в Черкесск, в ларек за хлебом. Это значит, еще 6–7 километров топкими тропинками. Теперь даже не верится, что нам не приходило в голову выговорить себе хоть какую-нибудь мзду за эти путешествия, ведь носили мы хлеб для десятка людей и к каждой пайке аккуратно пришпиливали палочкой довески. Ночь не приносила отдыха, так как в бараке, несмотря на два дымаря (это тазы с березовыми гнилушками: один у входа, другой — в глубине), комары всю ночь не давали покоя. Им помогали еще и клопы. И все это без выходных.

Но все же мы с Лотарем решили сходить «в гости» в Суйгу к тем счастливчикам, которые там остались. В оба конца ни много ни мало 108 километров! Тогда мы еще не знали, что такое «выбиться из сил» и как нужно экономить, беречь эти тающие силы! Но как, откуда выкроить время?! Оказия сама собой подвернулась: нужны были люди, чтобы ночью грузить сено на паузки. И вот мы с Лотарем, поужинав, бежали в Черкесск. Если паузок нас ждал, мы грузили это сено; если же паузка еще не было или сена еще не подвезли, мы в ожидании работы валились на землю и засыпали. Хоть несколько минут мертвого сна!

В четверг и пятницу мы так и работали: днем — в лесу, ночью — на погрузке сена. Мы ошалели от усталости, но в субботу, проглотив свою баланду и захватив рюкзаки, бодро зашагали наугад. Дороги мы не знали, но я всегда очень хорошо ориентировалась и надеялась найти эту дорогу:

И с твердой верою в Зевеса

Он в глубину вступает леса.

Мы бодро двинулись в неизвестность: должна же быть какая-нибудь дорога? Во всяком случае, от Харска будет. А до Харска? Э, как-нибудь! На все воля Божья. В данном случае Его воля была, чтобы мы не заблудились в чащобе, не утонули в трясине или реке.

Следует заметить, что в этой части Сибири очень своеобразный грунт: не то зола, не то мельчайший песок, вроде того, что в песочных часах. Рельеф почвы абсолютно плоский, но с большим уклоном к западу, а поэтому все речки быстрые и глубокие, как щели, промытые водой. Мостов, по крайней мере таких, как это понимаем мы, вообще нет. Их заменяют поваленные через поток деревья и к ним шесты. Переходишь и оставляешь на берегу шест.

Следует заметить, что в этой части Сибири очень своеобразный грунт: не то зола, не то мельчайший песок, вроде того, что в песочных часах. Рельеф почвы абсолютно плоский, но с большим уклоном к западу, а поэтому все речки быстрые и глубокие, как щели, промытые водой. Мостов, по крайней мере таких, как это понимаем мы, вообще нет. Их заменяют поваленные через поток деревья и к ним шесты. Переходишь и оставляешь на берегу шест.

Есть кладки. Это отесанное сверху бревно, укрепленное на вбитых в дно сваях. Малейший паводок — и кладка под водой. Поэтому вдоль кладки ряд жердей вроде перил. Самое же оригинальное — это мост-фантом, мост-привидение, или попросту плавучий мост.

Кто этого не видел, тот не поверит, что нечто подобное существует в ХХ веке! Видала я на Кавказе мосты, висящие на стальных тросах. Здесь же вместо тросов — черемуховые вицы, ими же связаны между собой бревна. Крепится такой мост-призрак к растущим на берегу деревьям, разумеется, теми же самыми вицами. Весной в паводок он всплывает и выпячивается «брюхом». В данном же случае, в конце лета, когда вода спадает, этот мост провисает, и испытываешь жуткое чувство при виде глубокого каньона, в котором течет река. Просто диву даешься: на чем держится этот мост? Впрочем, вообще весь этот поход «в гости» мы совершили чудом, и остается лишь удивляться, что закончился он благополучно.

Стемнело, к счастью, уже после того как по кочкам перебрались через топь. Под ногами кочки качались, а если попробовать пройти по зеленому лужку, то он оказывался коварным зыбуном. Когда стемнело, то оказалось, что Лотарь близорук и вдобавок очень плохо видит в темноте. К счастью, у меня зрение было очень острое и ориентировалась я по звездам превосходно. (Вот когда пригодилось мое детское увлечение астрономией!) Идти надо было все время на юго-восток. Я скинула куртку и пошла вперед, а Лотарь не терял из виду мою белую холщовую рубаху.

Оставив позади спящий Харск, мы смогли идти более уверенно: немыслимая колея, пересеченная корнями и болотами, теряющаяся в мочарах, могла считаться, по сибирским понятиям, хорошей дорогой.

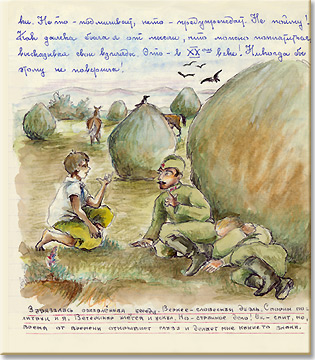

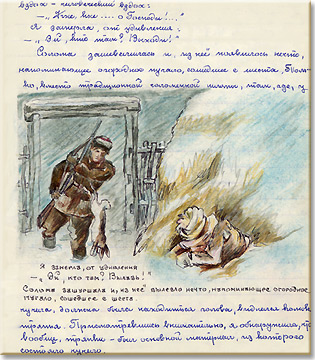

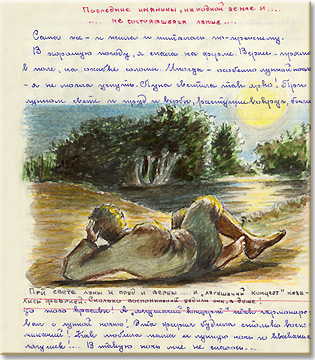

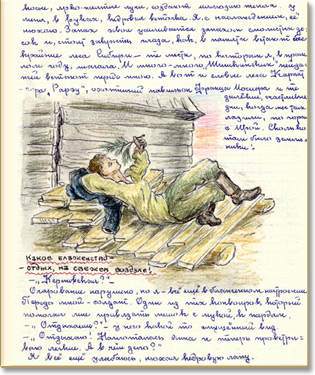

В Суйге

Когда побледнели звезды и небо стало какого-то нездорово-белесого оттенка, предвещающего рассвет, мы вышли на пойменный луг, на котором темнели копны сена. Тут-то мы почувствовали нечеловеческую усталость! Едва добравшись до ближайшей копны, мы рухнули к ее подножию, даже не подмостив себе под бока сена. Пока я извлекала из рюкзака одеяло, Лотарь уже спал. Примостившись рядом и укутав нас обоих одеялом, я «провалилась в небытие».

Солнечные лучи разбудили меня. И слава Богу! Если бы оставить Лотаря спать, сколько он хочет, то пришлось бы топать на Ангу, так и не побывав в Суйге. Не без труда я его растолкала, и, помывшись у ручья, мы бодро зашагали. Вот уже и смолокурня. Отсюда рукой подать до Суйги. То-то обрадуются нам наши «товарищи по несчастью»!

Нет, пожалуй, в насчастье дружба глохнет. Там, в домике на Анге, мы представляли все иначе. Мы жили надеждой, и настроение было бодрое. Тут надежда уже угасла, все были как пришибленные.

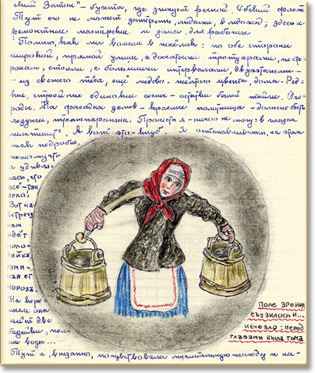

Признаться, я только теперь присмотрелась к Суйге. Вернее, к русской, именно советской русской деревне. Да еще расположенной в сердце северной тайги. Кузедеево, Бенжареп-второй промелькнули не как деревни, в которых живут — рождаются и умирают — люди, а как театральные декорации, нечто выдуманное. И сама Суйга, когда я ее в первый раз видела, промелькнула как во сне. Теперь я на нее посмотрела совсем иными глазами.

Нет, не такими ожидала я встретить своих земляков! Повсюду царило уныние, все были деморализованы.

Я еще не имела опыта в оценке людского страдания и поэтому осудила их слишком строго. Я привыкла к бессарабскому гостеприимству, и меня сразу покоробила та натянутая атмосфера, которую я встретила у Слоновских.

Мать Миньки Слоновского, которую я знала как жизнерадостную, еще не старую, хлопотливую и хлебосольную хозяйку, уныло сидела, нахохлившись, у погасшей плиты и жаловалась. На все: и что есть ничего, и что даже топлива нет, и что она больна и измучилась.

Я поняла, что здесь и кипятка не дождешься и что я ей мешаю угостить ее племянника Лотаря. Я не рассчитывала на «угощение», но хотела отдохнуть и послушать разговор о том о сем. Впрочем, в глубине души полагала, что и на мою долю найдется хоть немного грибной похлебки, приправленной мукой. Но создавшаяся атмосфера стала невыносимой, и я вышла, сказав, что пойду поброжу по селу. Ужасно хотелось лечь, отдохнуть, поспать, но комары уныло жужжали вокруг. Встречные глядели враждебно. Если это были местные, «аборигены», то удивляться не приходилось: хоть и не по своей воле, но мы явились, чтоб отбивать у них и без того скудный кусок хлеба. Если это были свои, то они предпочитали меня не узнавать: им было неудобно не пригласить меня, и это опять-таки было вполне понятно. За истекший месяц они поизносились, похудели. Одним словом, выцвели.

Я поняла, что здесь и кипятка не дождешься и что я ей мешаю угостить ее племянника Лотаря. Я не рассчитывала на «угощение», но хотела отдохнуть и послушать разговор о том о сем. Впрочем, в глубине души полагала, что и на мою долю найдется хоть немного грибной похлебки, приправленной мукой. Но создавшаяся атмосфера стала невыносимой, и я вышла, сказав, что пойду поброжу по селу. Ужасно хотелось лечь, отдохнуть, поспать, но комары уныло жужжали вокруг. Встречные глядели враждебно. Если это были местные, «аборигены», то удивляться не приходилось: хоть и не по своей воле, но мы явились, чтоб отбивать у них и без того скудный кусок хлеба. Если это были свои, то они предпочитали меня не узнавать: им было неудобно не пригласить меня, и это опять-таки было вполне понятно. За истекший месяц они поизносились, похудели. Одним словом, выцвели.

После полудня мы отправились в обратный путь. Лотарь был рад: Минька должен был с ближайшей группой прийти на нашу лесосеку. Он с восторгом рассказывал, как он поел картошки с молоком. Я солгала, что тоже поела, не уточняя, что съела тот ломтик хлеба, который принесла с собой. Перед рассветом мы были на Анге: почти не отдохнув, проглотили свою баланду и, захватив топоры, пошли на работу.

Дней через десять, действительно, прибыло пополнение, и с ним — Минька и Елена Греку, сдобная попадья, прибывшая с нами из Бессарабии.

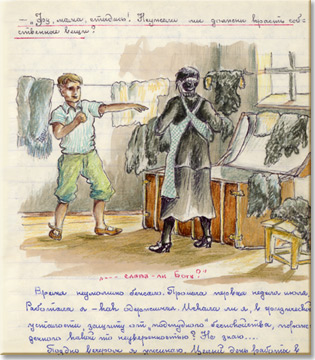

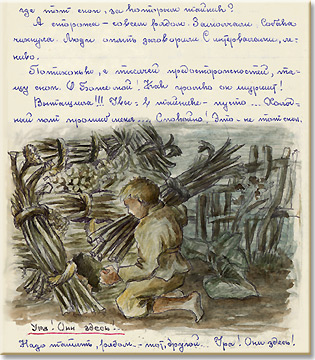

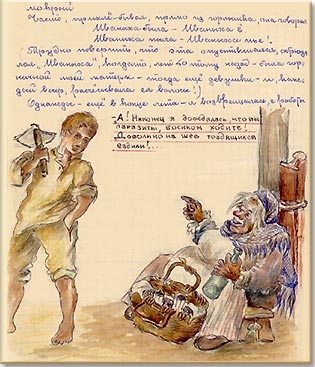

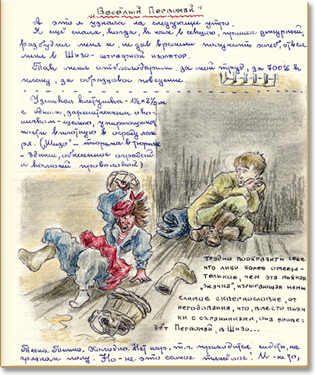

Потапка

Тесно стало в бараке. Кроме нас, восьмерых бессарабцев, прибыли с полдюжины колхозников — вольных, отбывавших трудгужповинность.

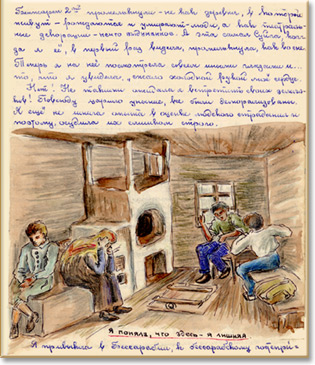

Холодало. Установили чугунную разборную печурку — камбус. Назначили и дневальную — молодую изможденную женщину, незамужнюю, но с ребенком.

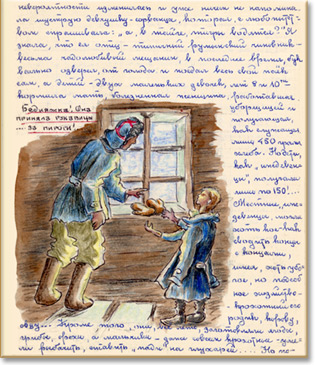

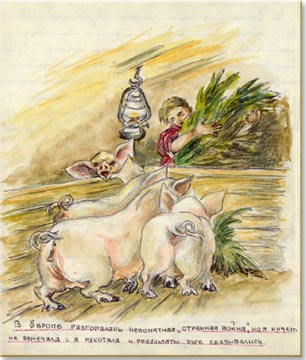

Мальчонке — звали его Потапка — было года два. Ходил он еще в рубашонке, штанов не имел и не умел говорить ничего, кроме «мамка» и «иси-ти-ти», что должно было означать «есть хочу» (сибиряки вместо «есть» говорят «исть»).

Что меня поразило, так это та житейская мудрость, которую уже успел приобрести этот юный гражданин, едва вышедший из эмбрионального состояния. Прибывшие на трудгужповинность колхозники привозили с собой продукты, полученные в своих колхозах. Ассортимент, может быть, и не отличался разнообразием, но разве можно было сравнить похлебку с солониной или вяленой рыбой, картошкой и овсяной крупой и хлеб — пусть овсяный, но отрезаемый аппетитными ломтями, — с нашим голодным пайком? И все же мы, ссыльные лесорубы, получали больше, чем она, уборщица-дневальная. А ее ребенок получал как иждивенец (тут я впервые встретилась с этим нелепым словом) всего 150 грамм хлеба и не имел права даже на нашу жидкую баланду!

Что меня поразило, так это та житейская мудрость, которую уже успел приобрести этот юный гражданин, едва вышедший из эмбрионального состояния. Прибывшие на трудгужповинность колхозники привозили с собой продукты, полученные в своих колхозах. Ассортимент, может быть, и не отличался разнообразием, но разве можно было сравнить похлебку с солониной или вяленой рыбой, картошкой и овсяной крупой и хлеб — пусть овсяный, но отрезаемый аппетитными ломтями, — с нашим голодным пайком? И все же мы, ссыльные лесорубы, получали больше, чем она, уборщица-дневальная. А ее ребенок получал как иждивенец (тут я впервые встретилась с этим нелепым словом) всего 150 грамм хлеба и не имел права даже на нашу жидкую баланду!

Вот сцена, которую я наблюдала, притом неоднократно. Садится колхозник верхом на скамейку и начинает жадно чавкать. Как ни урезает себя во всем мать, а Потапка голоден. Казалось бы, вполне естественно для голодного ребенка подойти к тому, кто ест, чтобы тоже поесть. Но он знает: никто ничего ему не даст. Он не может еще сформулировать фразу «человек человеку — волк», но уже чувствует эту горькую истину. С тоской глядит он на чавкающего дядю. Даже не подходит, а напротив, отворачивается и сперва идет, а затем бежит к матери и, лишь зарывшись лицом в ее юбку, судорожно и неутешно плачет…

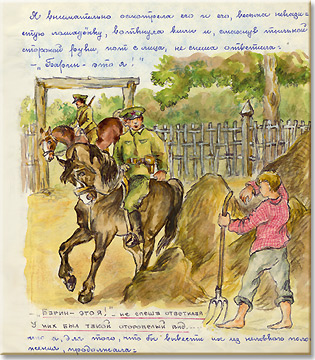

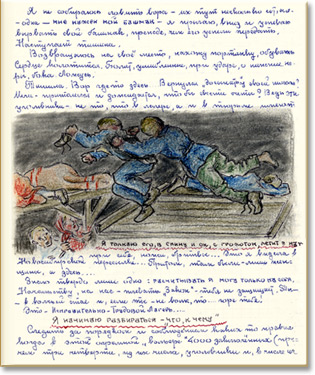

Поход за картошкой

Кто-то из вольных однажды сказал мне:

— В Харске один человек переезжает в Кривошеино на Оби и продает все. Может быть, продаст тебе картошки. Попытай счастья!

Нам дали выходной — сходить в баню в Черкесск. Я предложила Лотарю и Миньке пойти в Харск. Они отказались наотрез.

— Мы решили сходить в Черкесск. У нас есть деньги, и мы наверняка сможем поесть молока и рыбы.

— Мы решили сходить в Черкесск. У нас есть деньги, и мы наверняка сможем поесть молока и рыбы.

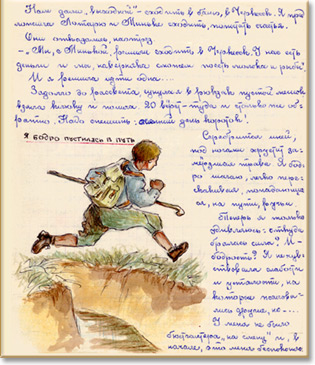

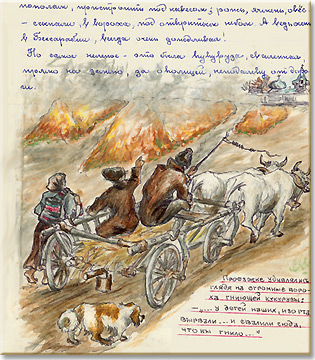

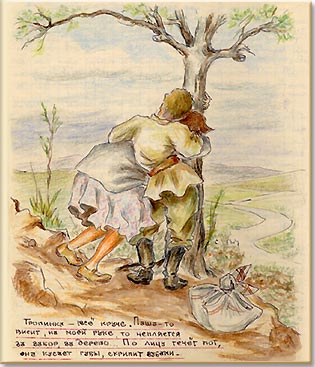

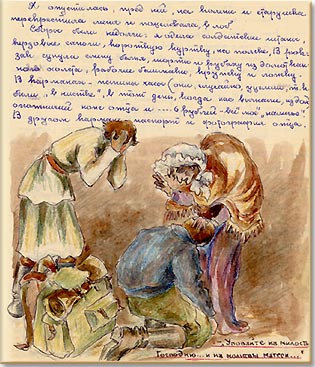

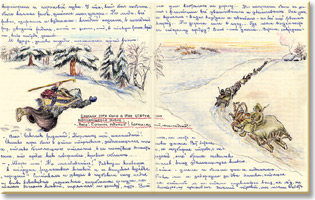

И я решила идти одна. Задолго до рассвета сунула в рюкзак пустой мешок, взяла клюку и пошла. 20 верст туда и столько же обратно. Надо спешить — осенний день короток!

Серебрится иней, под ногами хрустит замеpзшая трава. Я бодро шагаю, легко перескакивая через попадающиеся на пути ручьи. Теперь я только удивляюсь, откуда бралась сила? И бодрость? Я не чувствовала слабости и усталости, на которые жаловались другие. У меня не было бюстгальтера на смену, и вначале это меня беспокоило: как быть, когда он порвется? Но вот пришло время, и я, выбросив порвавшийся, с удивлением обнаружила, что эта «деталь туалета» мне вовсе не нужна. Должна заметить как курьезный факт самозащиты организма, что у меня прекратилась менструация. В последний раз она была в день, когда нас выслали — 13 июня; через месяц лишь очень болела голова и только. Продолжалась эта пауза 4 года.

До Харска я добралась благополучно. Более того, мне удалось купить картошки. Три пуда — это целое богатство! Нелегко было уговорить продавца. Шутками-прибаутками и смелыми рассуждениями удалось мне «сломать лед». Он предпочел бы продать ее своим. Ведь к нам, пришлым нахлебникам, отношение было, скорее, враждебное. И не только потому, что мы являемся конкурентами, претендующими на тот хлеб, которого так мало в Нарымском крае, а оттого, что все те годы, что они страдали и умирали с голоду, мы в Бессарабии жили в сытости и покое, уверенные в завтрашнем дне. А эта ретроспективная зависть довольно сильна.

И вот картошка куплена: полпуда — в рюкзаке, а два с половиной пуда в узком длинном домашнем мешке. Нести удобно: рюкзак ловко сидит на спине, а поверх него поперек положен мешок, так что я могу идти, почти вовсе его не поддерживая. Первые 5 километров, до реки Хар, я прошлепала не останавливаясь. Надо было спешить: снег, начавший порошить с утра, усилился. Еще таяло, но все кругом побелело и приняло незнакомый вид. Значит, даже эфемерная тропа и та уже не видна!

Остановилась я возле переправы, опустив мешок на высокий, выше метра, пень. Глянула на переправу и ахнула: река прибывала, мостки посредине были уже залиты. Виднелись лишь перила. Мутная вода казалась зловеще-черной — на берегах уже лежал снег. Вокруг жердей, к которым были прикреплены перила, бурлили водовороты. Нужно напомнить, что хотя в Нарымском краю нет гор, но все реки, текущие на запад, имеют очень быстрое течение, так как местность между Енисеем и Обью имеет значительный уклон на запад.

Остановилась я возле переправы, опустив мешок на высокий, выше метра, пень. Глянула на переправу и ахнула: река прибывала, мостки посредине были уже залиты. Виднелись лишь перила. Мутная вода казалась зловеще-черной — на берегах уже лежал снег. Вокруг жердей, к которым были прикреплены перила, бурлили водовороты. Нужно напомнить, что хотя в Нарымском краю нет гор, но все реки, текущие на запад, имеют очень быстрое течение, так как местность между Енисеем и Обью имеет значительный уклон на запад.

Впоследствии мама не раз говорила, что каждый вечер, ложась спать, она добавляла к своей вечерней молитве: «Ангел-хранитель! Сбереги мою Фофочку!» (Так меня звали в детстве.) И это для ангела было далеко не синекура! Безработным он не был…

Должно быть, плывущее бревно проломило кладку посредине реки, но я, нащупав пролом ногой, сумела через него перебраться, не уронив картошку. Лишь выйдя на другой берег и оглянувшись на пройденную переправу, я испугалась так, что ноги у меня подкосились.

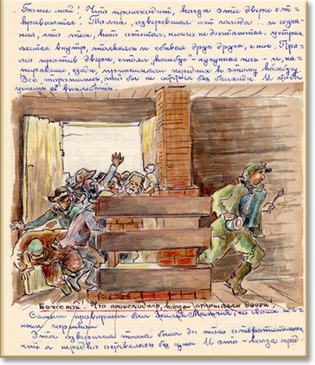

Снег сыпал густой, липкий. Все вокруг приняло абсолютно чужой, назнакомый облик, я шла неуверенно, ведь и тот намек на тропу, по которой я шла утром, окончательно исчез. Вскоре я убедилась, что сбилась с пути. Мне стало не по себе. Но вот я снова вышла на тропу, вернее на дорогу. Вот барак, рядом другой. Они пусты и заперты: люди на работе. Вот контора. Из трубы валит дым. Я вошла в сени. Пахнуло теплом. Я открыла дверь, шагнула на порог и… с отвращением отпрянула.

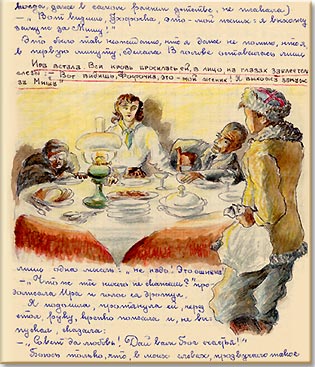

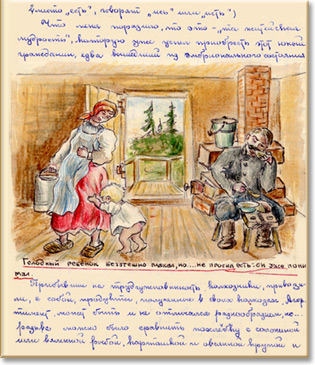

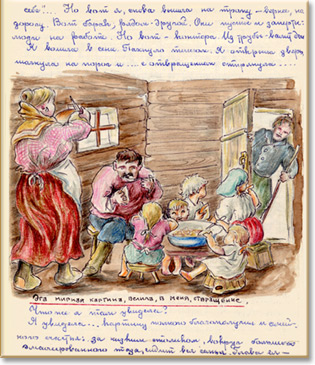

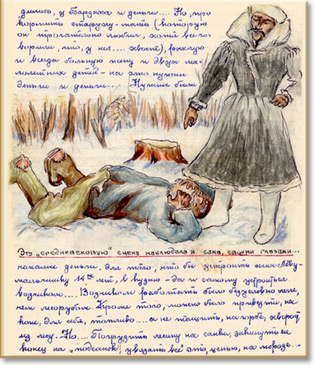

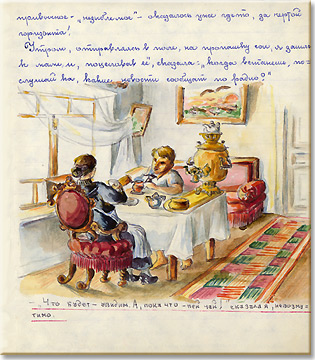

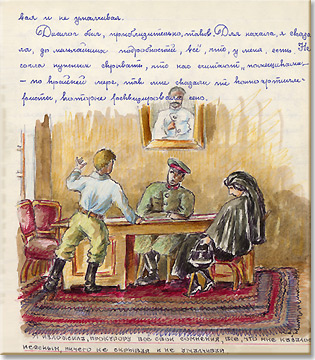

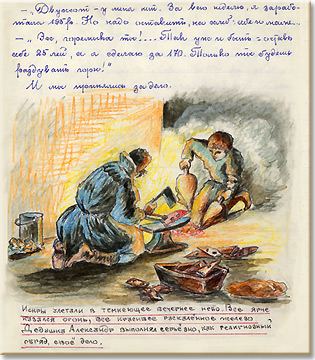

Я увидела картину полного благополучия и семейного счастья: за низким столиком вокруг большого эмалированного таза сидит вся семья. Глава ее — отец, здоровенный рыжий толстяк, весь лоснящийся от жира, и пять или шесть карапузов — налитых крепышей; рядом мать нарезает хлеб. Мать также крепкая, толстая и мордастая. В тазу лапша с бараниной, вся плавающая в жире.

Месяца два тому назад подобная картина могла бы меня лишь умилить, но теперь я сразу себе представила, скольких рабочих нужно обворовать, сколько детей заморить голодом, чтобы семья их начальника могла сожрать килограммов 5 мяса (не считая всего прочего), если на рабочего отпускают 50 грамм мяса (из коих 60 процентов — кости) и 20 грамм крупы или лапши в сутки?!

Месяца два тому назад подобная картина могла бы меня лишь умилить, но теперь я сразу себе представила, скольких рабочих нужно обворовать, сколько детей заморить голодом, чтобы семья их начальника могла сожрать килограммов 5 мяса (не считая всего прочего), если на рабочего отпускают 50 грамм мяса (из коих 60 процентов — кости) и 20 грамм крупы или лапши в сутки?!

Выражение вороватого испуга и жест, которым старшие попытались прикрыть таз с мясом, подтвердили мою догадку. Удивительное дело! То, что я испытала, было более похоже на брезгливость, чем на негодование. Будто попала рукой в грязную слизь! Я не знала дороги, наступали сумерки, я устала и промокла, и впереди было кочковатое болото и зыбуны, которые надо было пройти засветло, но я не могла просить об услуге того, кто обворовывает голодных и обездоленных невольников! Я подхватила мешок и пошла наугад.

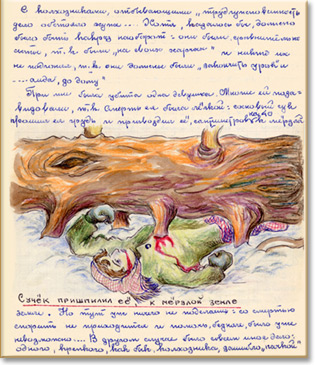

Какой инстинкт вел меня, не представляю; и еще меньше могу объяснить, откуда брались силы. Я шагала из последних сил, и мешок, который сперва казался мне легким, становился с каждым шагом тяжелее. Каждый шаг казался последним! Но вот лес поредел, я вышла на луг, и вдали, за излучиной реки, блеснул огонек. Какое счастье, что они догадались не погасить лампу! Я бы свалилась в полутора-двух километрах от цели. Но какими бесконечными показались мне эти километры! Один шаг — и я останавливалась, тяжело дыша. Я не смела опустить мешок на землю, так как чувствовала, что не смогу его поднять. Только вид огонька возвращал мне силы. Пройдя лужок, я очутилась в роще, за которой находился барак. Деревья заслонили огонек, и это окончательно лишило меня сил. Я свалилась…

Было далеко за полночь, когда я вновь с трудом взвалила на себя мешок и поплелась, дрожа от усталости. Вот лестница. Последним усилием я, ухватившись за перила, одолела и ее, но переступить порога не смогла: только рванулась вперед и растянулась на пороге. Мешок картошки глухо стукнулся об пол. Я потеряла сознание. Подняли меня Анна Михайловна и дневальная. Другие не захотели прерывать свой сладкий сон.

Тогда я была лучше, чем теперь. Я всегда старалась не приобретать житейской мудрости, которая покрывала своей копотью в душе то, что должно быть прозрачным, как хрусталь. И все же теперь я была бы неспособна поступить так, как тогда: разделила картошку на 5 равных долей и себе взяла лишь одну. Остальные предназначались Лотарю, его матери, Миньке Слоновскому (как кузену Лотаря) и Елене Греку, просто как землячке. Это была последняя картошка, доставшаяся мне в Нарымском крае!

А Лотарь и Минька этот свой выходной провели в Черкесске. Пили молоко, ели рыбу, сметану. На мою долю они не догадались чего-нибудь купить: то ли больше не нашли, то ли денег не хватило. Но тогда я еще не умела отличать force majeure от эгоизма.

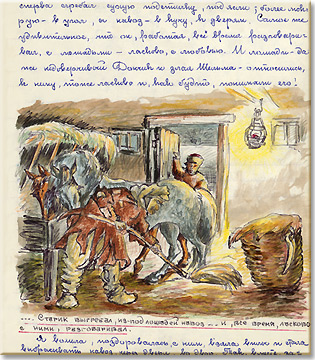

Вольные и ссыльные

Не могу сказать, чтобы я была ненаблюдательной. Просто иногда бывает недостаточно увидеть, чтобы заметить. Вернее, понять увиденное. И труднее всего в других заподозрить то, на что сам неспособен.

Я возмутилась, когда Елена Греку мне сказала:

— Очень бесстыдные здесь девушки! Особенно Аксинья. Любой из лесорубов их покупает за миску похлебки! И даже не отойдут подальше, а тут же, рядом, у крыльца…

Увы! Не только Аксинья, а и Нюра, Фрося, Мотя. Чего тут больше, голода или распущенности, определить я так и не смогла.

Груня Серебрянникова — вольная. Она не сослана тогда, когда раскулачивали или проводили коллективизацию. Она представительница «местной аристократии», предки которой были сюда сосланы за убийство еще при царях. Не то она вдова, не то мужа в 37-м забрали. Разобраться в этом трудно: у нее пятеро сыновей, причем все носят разные фамилии, к тому же еще птичьи: есть Ласточкин, Скворцов, Воронов, потом, кажется, какой-то не птичий и, наконец, пятый — Колька Орлов, который, по ее словам, сосал грудь до 7 лет.

— Запрягу ему коня, нагружу в сани назем, а он отвезет на огород и там раскидает. А как вернется, кнут за пояс и идет ко мне: «Мамка, титьку», — расказывает она с какой-то особой гордостью.

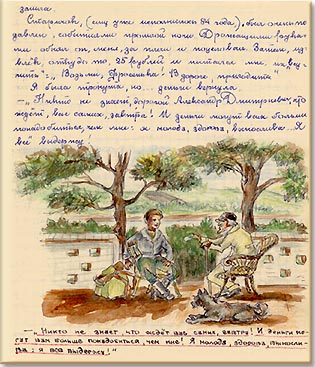

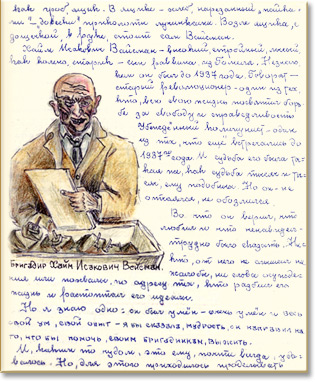

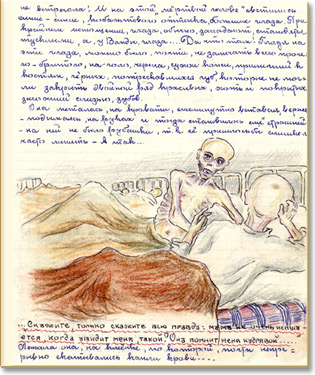

Турыгины — ссыльные. Должно быть, видали лучшие дни. Отец, в прошлом часовых дел мастер, начитанный, образованый, но «убитый судьбой» человек. Он и вся его семья — обреченные люди: здоровье у всех подорванное, а в тайге выживают лишь сильнейшие.

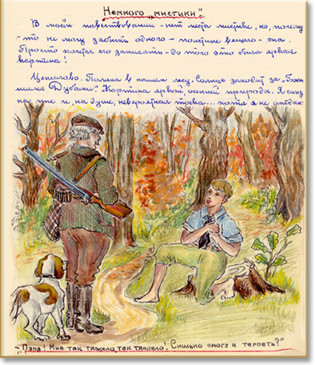

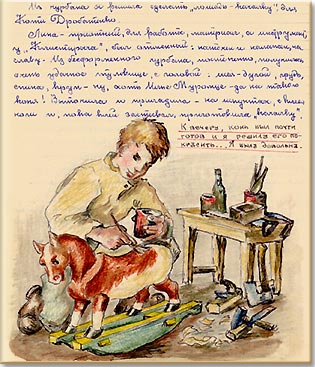

Пашке 18-й год. У него далеко зашедший туберкулез легких. Лесоруб. Обожает книги и сам немного поэт. И — художник: неплохо рисует палочкой на песке (бумаги нет, как нет и глины, почва там — лишь песок и торф). Шуре 16 лет — и тоже туберкулез. Любит петь. Очень слабеньким, но верным голоском. Замечательная рассказчица: говорит плавно, красиво и образно. Володьке 11 лет. Работает также в лесу. На редкость одаренный, смышленый мальчик с пытливым умом.

— Ах, если бы я мог учиться! И еще рисовать. Тетенька, давайте говорите со мной по-немецки. Я выучусь, ей-Богу!

И правда: работая рядом со мной, он постоянно расспрашивал и вскоре уже мог кое-как составлять фразы. Зимой он работал кольцевиком: носил почту из Суйги в Усть-Тьярм — 55 километров. Встречались мы редко, и он с такой грустью говорил:

— А я начинаю забывать немецкий… Как жаль…

Есть еще Вася-левша, лет шести. Хилый. С большими ушами и умными глазами. Он и мать — всегда больная, грустная женщина — никогда не выходили из барака. Поражало, как этот юный философ мог часами болтать босыми ногами, монотонно повторяя:

— Исть охота, а исть нечего!

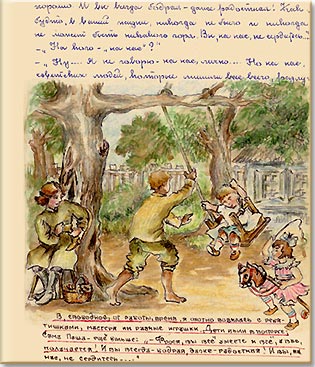

Колька Орлов, которому было 10 лет, в лесу не работал. Право на 700 грамм хлеба (а не 150, причитающихся неработающему) он зарабатывал тем, что колол дрова для кухни и для барака. В свободное от работы время он любил играть с Володькой Турыгиным, и мать ему выговаривала:

— Сколько раз я тебе запрещала играть с Турыгиным. Он тебе не пара! Он ссыльный, а ты вольный!

Как меня поражало это деление на касты!

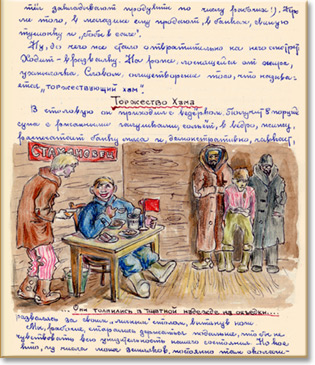

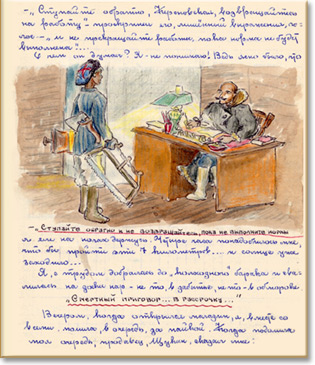

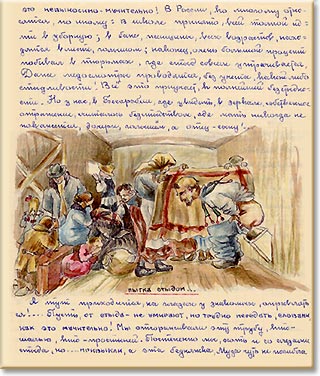

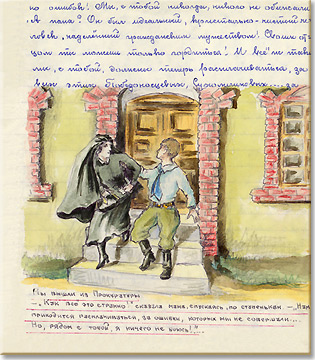

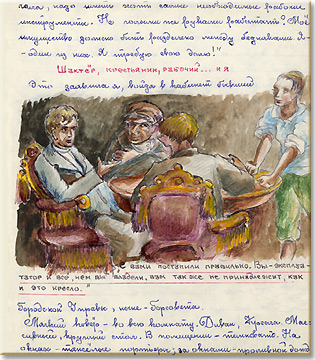

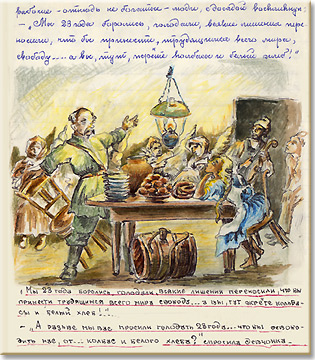

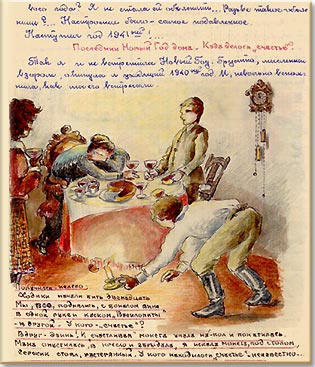

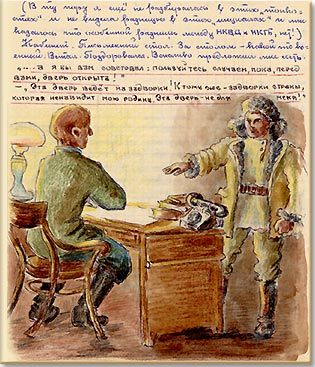

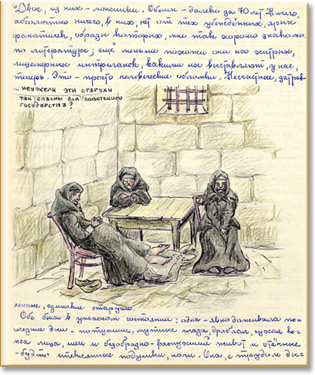

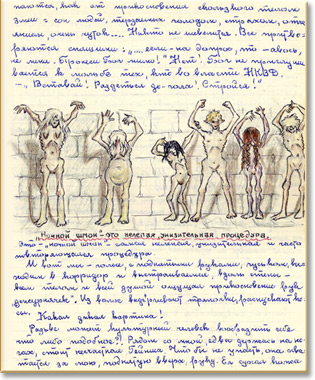

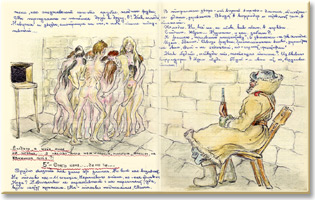

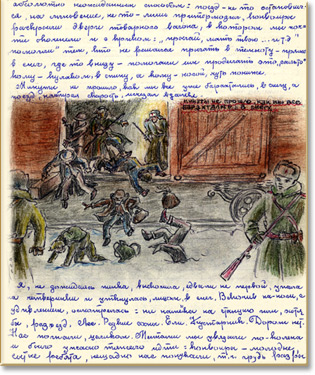

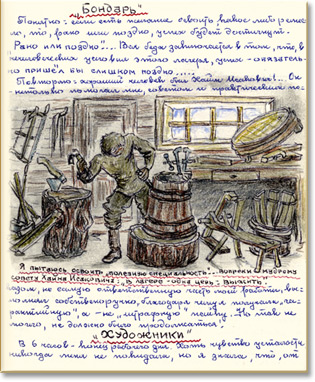

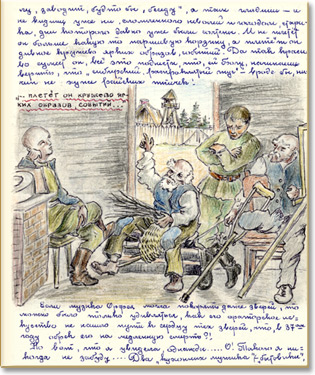

Бесклассовое государство

Постепенно я убеждаюсь, что в этой стране, в которой мне суждено был жить и которая претендует на звание «бесклассового государства», не только существуют резко разграниченные классы, но и между этими классами, верней кастами, глухая стена враждебности и недоверия.

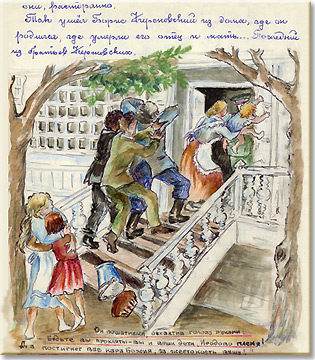

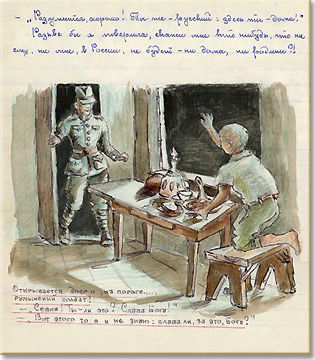

Где-то наверху — господствующий класс, класс угнетателей. К ним я еще не успела присмотреться и соприкоснулась с ними лишь дважды: когда они руководили изгнанием нас с мамой из родного дома и во второй раз, когда они руководили «великим переселением народов» в телячьих вагонах из Бессарабии (и, как я впоследствии узнала, из Литвы, Латвии и Эстонии).

Затем — вольные. Потомки преступников, поженившиеся на татарках, а также представительницах северных, таежных народностей. В большинстве низколобые, скуластые, с прямыми черными волосами. Характер угрюмый, жестокий. Среди девчат попадаются миловидные, «пикантные».

Наконец, ссыльные тридцатых годов. Это очень пестрый контингент. Несчастный. Запуганный. Большинство — с Украины. Есть из Белоруссии. Есть с Алтая. Глубокие старики и молодежь. Люди сорокалетнего возраста отсутствуют. Много женщин с детьми. Как мне после объяснили, мужчин похватали в 1937 году по какой-то 58-й статье. Что это?

Там-то, в Нарымском крае, я впервые услышала про 1937 год, когда по рекам шныряли катера — «черные вороны» — и люди по ночам вздрагивали, заслышав рокот моторов. И люди исчезали без следа. Должна признаться, что когда в Бессарабии мы об этом читали в газетах, то до нас это не доходило, равно как не доходило и то, что во время раскулачивания и коллективизации людей высылали целыми семьями в Сибирь.

— Наверное, — говорили мы, — они совершили какое-либо тяжкое преступление: убийство, поджог, что ли, — и поэтому их выслали. Разве кого-то наказывают без вины?

Равно как не верили, что в 33-м году на Украине был голод.

— Слыханное ли дело, на Украине и вдруг голод?! Да Украина — это житница страны! Она всю Россию прокормит, да еще и для экспорта останется. Все это капиталисты от зависти клевещут!

Да-с! Поверишь лишь тогда, когда жареный петух тебя в ж… клюнет!

Но был еще один «класс», оставшийся для меня загадкой.

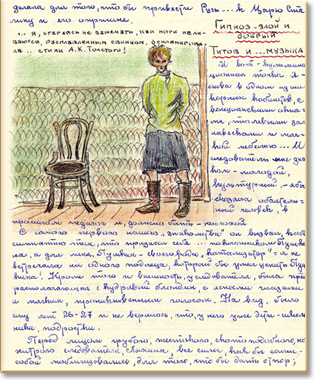

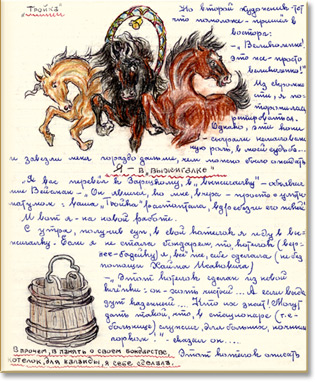

Как-то (еще до того, как к нам на Ангу прислали колхозников, покупавших местных девок за миску похлебки) к нам пригнали, главным образом на сенокос, молодежь лет семнадцати-восемнадцати. Сразу бросалась в глаза некая «порода»: черты лица, фигура, посадка головы, тонкие руки с длинными пальцами — все это указывало, что они рождены не местными вольными — низколобыми и тупоносыми жителями здешней тайги. Обуты они были в веревочные лапти или чуни из мягкой кожи без подметок. Одеты в колхозную дерюгу, и тем неожиданней было слышать, как они пели романсы Чайковского, Глинки или оперные арии. Разговорная речь была сильно засорена сибирским диалектом и матюгами, но в ней проскальзывали книжные обороты речи и неожиданные для тайги слова. И ко всеми этому они были неграмотны, или, в лучшем случае, малограмотны. Следует добавить, что они развратничали на глазах у всех и к тому же закатывали сцены ревности.

Что привело их в Сибирь? Что довело до такого состояния? Понять этого я так и не смогла. Говорили, что это дети ссыльных, потерявшие своих родителей и «усыновленные» колхозом. «Потерявшие»? Умерли они, что ли, от голода в 33-м году? Тогда, однако, умирали в первую очередь дети. Может, погибли родители в 37-м? Так за 3–4 года они не успели бы так одичать! Или их родители где-то живы, в тюрьме, а детей просто отобрали, как у наших женщин отбирали мужей, сыновей?

Много непонятного встречала я на каждом шагу! Кое-что поняла после. Но как поет Катя — «Ночь тиха» или Толя Гусев — «Средь шумного бала», этого я забыть не могу.

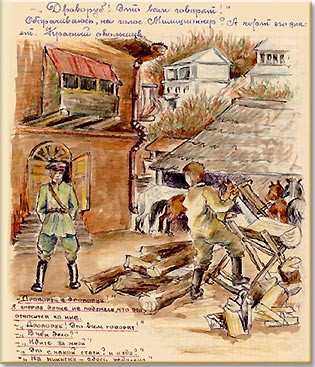

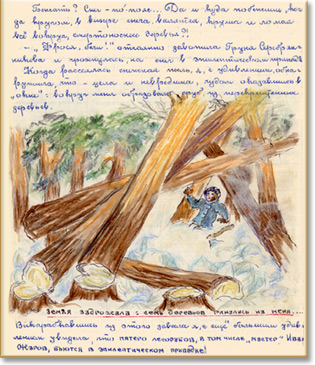

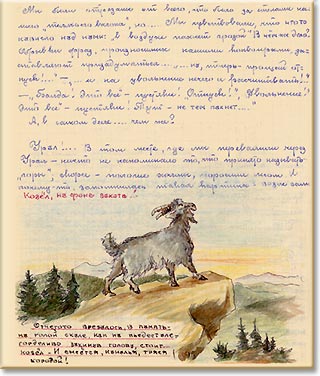

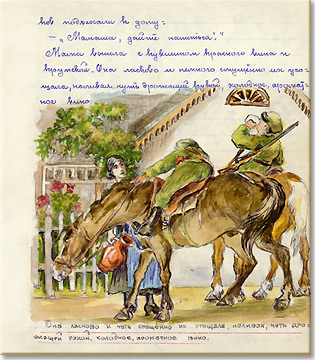

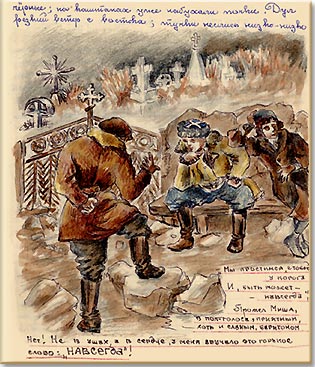

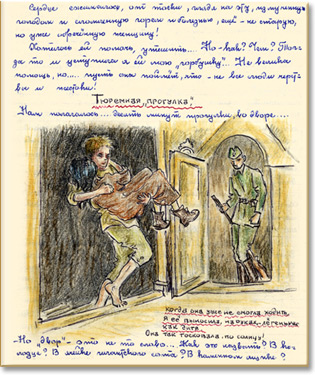

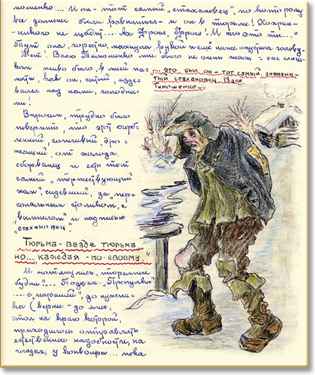

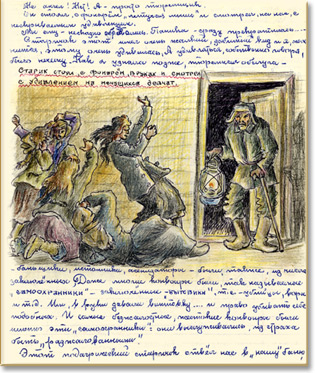

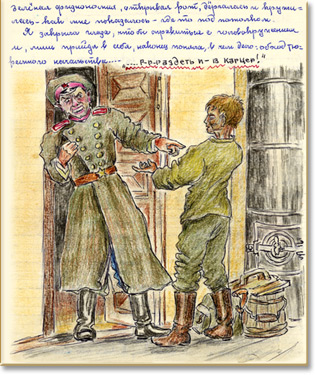

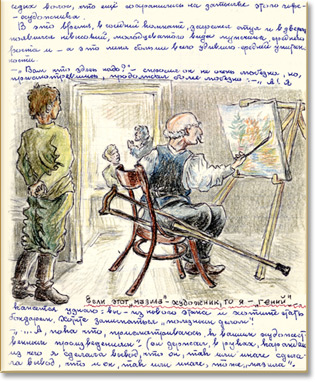

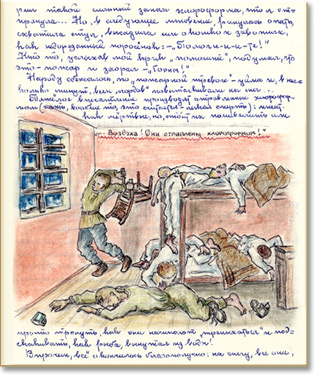

«Выстойка»

Сезон лесоповала на Анге подходил к концу. На зиму нас должны были перегнать на другую лесосеку. Куда — нам не объявляли, а пока что меня и Груню Серебрянникову откомандировали километров за сорок отсюда — в Усть-Тьярм.

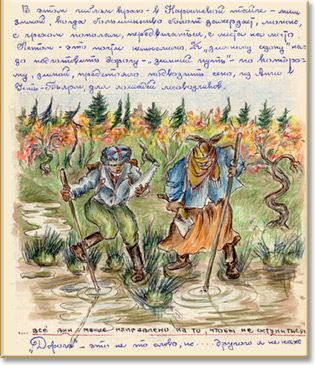

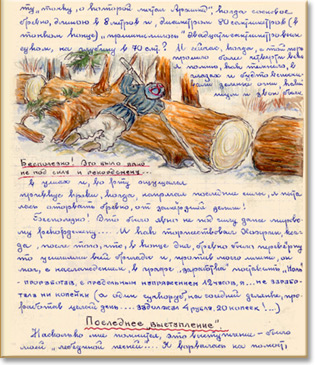

В этом гиблом краю — в Нарымской тайге — лишь зимой, когда большинство болот замерзает, можно с грехом пополам передвигаться с места на место. Летом это почти немыслимо. К зимнему сезону надо подготовить дорогу — зимний путь, по ко торому зимой предстояло подвозить сено из Анги в Усть-Тьярм для лошадей лесовозчиков. «Дорога» — это не то слово, но другого я не нахожу, чтобы объяснить то, что ее заменяет. Еле заметная тропа вьется по так называемым «каргызовым болотам» — болотам, поросшим редкими, чахлыми, искривленными лиственницами и пихтами. Всюду жидкая и глубокая грязь, из которой выступают круглые кочки, поросшие осокой и змеевиком и напоминающие головы папуасов. Надо наступать на эти «головы», а они шатаются! Лишь оступишься, и весь сапог погружается в липкую грязь! Там, где поверхность болота гладкая, там зыбун, он и зимой не замерзает!

торому зимой предстояло подвозить сено из Анги в Усть-Тьярм для лошадей лесовозчиков. «Дорога» — это не то слово, но другого я не нахожу, чтобы объяснить то, что ее заменяет. Еле заметная тропа вьется по так называемым «каргызовым болотам» — болотам, поросшим редкими, чахлыми, искривленными лиственницами и пихтами. Всюду жидкая и глубокая грязь, из которой выступают круглые кочки, поросшие осокой и змеевиком и напоминающие головы папуасов. Надо наступать на эти «головы», а они шатаются! Лишь оступишься, и весь сапог погружается в липкую грязь! Там, где поверхность болота гладкая, там зыбун, он и зимой не замерзает!

Удивительно, с какой уверенностью вышагивает Груня! Ничего не скажешь: кореная сибирячка-таежница! Когда дорога проходит по песчаным гривам, то продвигаться можно почти беспрепятственно, виляя между соснами; зато в ельнике работы было по горло: питательный слой, в котором располагаются корни, — всего несколько сантиметров, а глубже — песок. Так что при малейшем ветре деревья валятся, подымая на корнях своего рода стенку — вроде гриба с плоской шляпкой. Сдвинуть с места дерево, упавшее поперек дороги, невозможно. Приходится выпиливать проход, достаточный для прохождения саней, и образовавшийся сутунок откатывать в сторону. Утомительная и весьма трудоемкая работа!

Предполагалось, что пробудем мы в пути дня 4, и продукты нам выдали на неделю. Вот что нам дали: по одному «кирпичу» хлеба; по стакану пшена (и то неполному); одну соленую щуку на двоих: Груне — голову, мне — хвост. Даже трудно поверить, что на таком пайке можно работать несколько дней, причем ночевать под открытым небом в летней одежде, в сапогах и даже без рукавиц! Но я была рада: хоть какое-то разнообразие. А то, что это опасно и трудно — ерунда!

Хорошо, что моим ментором была опытная сибирячка, выросшая в тайге, среди болот! Без нее я бы замерзла на первом же ночлеге, если до того не утонула бы в зыбуне!

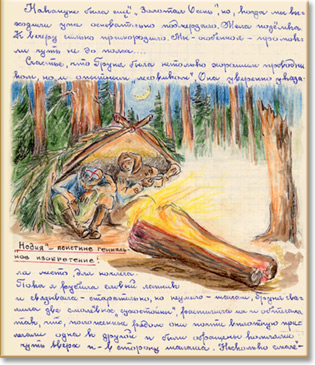

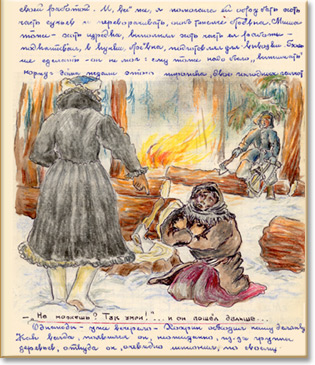

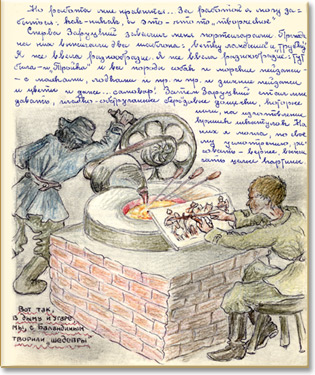

Накануне была еще золотая осень, но, когда мы выходили, уже основательно подмерзало. Мела поземка. К вечеру сильно приморозило. Мы, особенно я, промокли чуть не до пояса. Счастье, что Груня была не только хорошим проводником, но и опытным лесовиком. Она уверенно указала место для ночлега. Пока я рубила еловый лапник и связывала — старательно, но неумело — шалаш, Груня свалила две смолевых сухостоины, распилила их и обтесала так, что, положенные рядом, они почти вплотную прилегали одна к другой и были обращены комлями чуть вверх и в сторону шалаша. Несколько смолевых щепок — и огонь запылал между бревнами, а жар — почти без дыма — потянул в наш шалаш. Вскоре мы не только обогрелись, но разомлели от приятной теплоты. Мы разулись и обсушились, вскипятили в кружках воду, и тогда я по достоинству оценила это гениальное сибирское изобретение! Называется оно, если память мне не изменила, нодия. И еще я поняла, какое это блаженство — попить кипятку! Его почему-то здесь называют чаем.

Накануне была еще золотая осень, но, когда мы выходили, уже основательно подмерзало. Мела поземка. К вечеру сильно приморозило. Мы, особенно я, промокли чуть не до пояса. Счастье, что Груня была не только хорошим проводником, но и опытным лесовиком. Она уверенно указала место для ночлега. Пока я рубила еловый лапник и связывала — старательно, но неумело — шалаш, Груня свалила две смолевых сухостоины, распилила их и обтесала так, что, положенные рядом, они почти вплотную прилегали одна к другой и были обращены комлями чуть вверх и в сторону шалаша. Несколько смолевых щепок — и огонь запылал между бревнами, а жар — почти без дыма — потянул в наш шалаш. Вскоре мы не только обогрелись, но разомлели от приятной теплоты. Мы разулись и обсушились, вскипятили в кружках воду, и тогда я по достоинству оценила это гениальное сибирское изобретение! Называется оно, если память мне не изменила, нодия. И еще я поняла, какое это блаженство — попить кипятку! Его почему-то здесь называют чаем.

Наутро мы убедились, что это уже настоящая зима! Мороз был градусов 18–20. Мы быстро шли; еще быстрее расправлялись с валежниками и буреломом, преграждавшими путь. Надо было во что бы то ни стало добраться до Торгаевского балагана — среднее между сторожкой и шалашом, построенным некогда черкесским охотником Торгаевым. В щели дуло, в окне не было стекол. Но окно мы заткнули сеном, растопили печурку и вскипятили «чай». Здесь я съела последний кусочек хлеба. Осталась лишь кожа от соленой щуки, которую я весь следующий день сосала, чтобы обмануть щемящий голод.

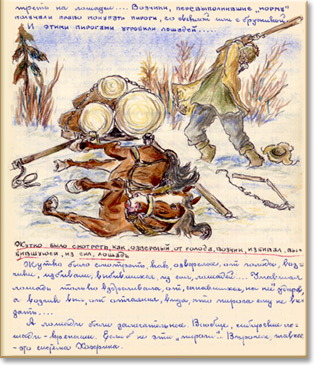

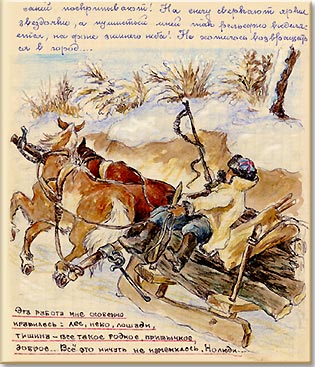

Незадолго до полуночи к балагану подъехал лесной объездчик. Тут-то впервые я увидела то, что в Сибири называется «выстойка». Потную, тяжело водящую боками лошадь (расседланную, необтертую, ничем не укрытую) привязывают коротко, высоко задрав ей голову. И так, привязанную к дереву, оставляют часа на два! Она стоит вся заиндевевшая, кучерявая от мороза. На морде намерзает борода и сосульки. Лишь после такой выстойки лошадь поят, кормят и иногда вводят в стайку, хотя сама стайка — несколько досок — не меняет положения. И сибирские лошади просто на удивление крепки, выносливы и бесстрашны. Говорят, благодаря выстойке. Уж не оттого ли сами сибиряки до того крепки и упорны, что сами они на каждом шагу подвергаются подобной же «выстойке»? Не раз задумывалась я над этим вопросом…

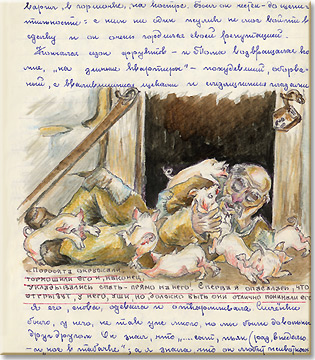

Возвращение на Ангу

На четвертый день мы дошли до Усть-Тьярма. Последний день я подкреплялась лишь брусникой, которую добывала из-под снега. Это, может быть, вполне удовлетворяет куропаток, но для меня было явно недостаточно.

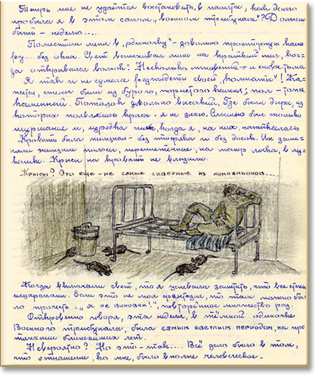

Груня решила остаться еще дня на два в Усть-Тьярме. Я же на следующий день еще задолго до рассвета пустилась в обратный путь. С собою взяла лишь топор и тот показался мне ужасно тяжелым. Голод подгонял меня: дадут же мне хоть чего-нибудь на Анге, даже если я вернусь днем раньше, а паек дали на неделю? В глазах рябило от голода и усталости. Но вот вдали замаячил барак. Увы! Он был пуст. Нетопленая печь. Снег на полу. Трудно было уснуть! Голод разрывал внутренности, усталость разламывала кости, и не было сил сходить в лес за дровами. Но все же я забылась тяжелым сном с кошмарами. Утром я поплелась в Харск.

Население нашего барака, очевидно, эвакуировали лишь накануне. Следы не успело занести, и я шла по хорошо утоптанной тропе. К полудню я была в Харске. Рабочих бараков там не было, и наших бессарабцев распределили по избам. В конторе мне указали, в чьей избе я буду жить: у белоруса Ивана. Там же я застала Анну Михайловну и Лотаря.

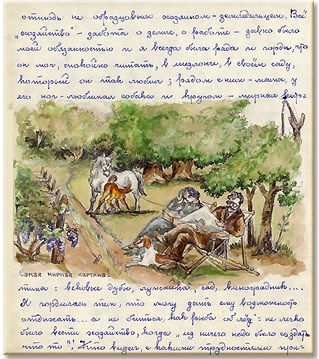

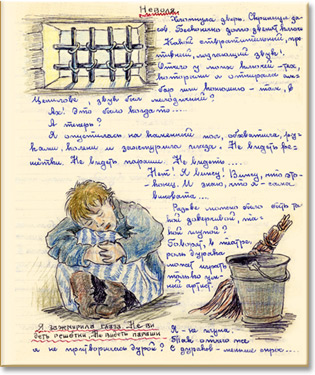

Близкое знакомство с русской избой

В сущности, в русскую рубленую избу вошла я впервые: те избы, в Кузедеве и Бенжарепе-втором, я видела лишь мельком, главным образом снаружи. Избегая клопов, я ночевала в кузнице, на горне. Здесь же, в Харске, зимой пришлось в этой избе жить. Черные, прокопченые стены и еще более черный потолок. Смрад, спертый воздух. Непроходимое невежество и непроглядная, но уже привычная нужда обитателей. И — тараканы. О клопах я не говорю. В том, что они вездесущи, я уже убедилась.

Короче сказать, впечатление был кошмарное: темно, грязно, воняет и все копошится и шуршит. И на этом фоне, кроме нас троих, хозяева: Иван, его жена Фрося, двое дочерей лет восьми-десяти и младенец Николай.

Как-то, еще в Анге, одна из дочерей Лихачева сказала:

— В Усть-Тьярме хорошо! Живешь в бараке — своя койка, тумбочка на двоих. Житуха! А вот когда расселяют по квартирам, как, например, в Харске, — ох не люблю! Нет хуже квартир!

Но у меня к баракам было какое-то отвращение: всегда в толпе, на глазах у всех: что-то от казармы и от стада. На квартире, казалось, лучше, все-таки в семье. Вот в Харске мне пришлось пересмотреть свои взгляды и отказаться от предубеждений. Спору нет, плохо в бараке, но на квартире хуже.

Но нам еще повезло: хозяева наши были сердечные люди. Больше того, благодаря их великодушию мы смогли хоть один раз поесть досыта! Впрочем, великодушие было не так уж удивительно, просто хозяин не был настолько голоден, чтобы съесть ту часть конских кишок, которая пришлась на его долю при разделе издохшей от чесотки леспромхозовской лошади… Эта конская требуха, не очищенная от содержимого, сперва немного протухла, а затем замерзла. Хозяин не стал с нею возиться и уступил ее нам с Лотарем. Труднее всего было эти кишки разморозить, что я и сделала у проруби на реке Хар. Дальше пошло все гладко: я их вычистила, выскоблила, вывернула и прополоскала.

Но нам еще повезло: хозяева наши были сердечные люди. Больше того, благодаря их великодушию мы смогли хоть один раз поесть досыта! Впрочем, великодушие было не так уж удивительно, просто хозяин не был настолько голоден, чтобы съесть ту часть конских кишок, которая пришлась на его долю при разделе издохшей от чесотки леспромхозовской лошади… Эта конская требуха, не очищенная от содержимого, сперва немного протухла, а затем замерзла. Хозяин не стал с нею возиться и уступил ее нам с Лотарем. Труднее всего было эти кишки разморозить, что я и сделала у проруби на реке Хар. Дальше пошло все гладко: я их вычистила, выскоблила, вывернула и прополоскала.

Анна Михайловна, хоть и «профессор кулинарии», наотрез отказалась от попытки изготовить изысканное блюдо из этой требухи. И надо было видеть, как мы с Лотарем уплетали за оба уха это варево! Варила я его в чугунке без дна. Дно вставила деревянное и варила, обкладывая чугунок углями.

Ну и наелись же мы! Анна Михайловна не могла побороть отвращения и в нашей трапезе участия не принимала; мы же с Лотарем не смогли оторваться от чугунка, пока его не опорожнили. От еды мы разомлели и еле дышали.

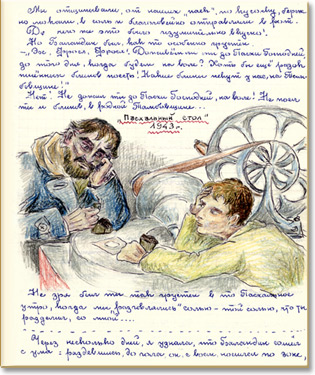

— Давайте условимся, — сказал Лотарь, — ежегодно отмечать число 11 ноября — день, когда мы в первый раз поели досыта!

Увы! Правильней было бы сказать — в последний.

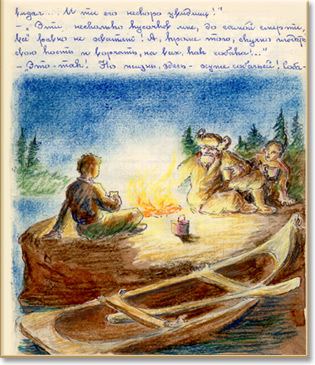

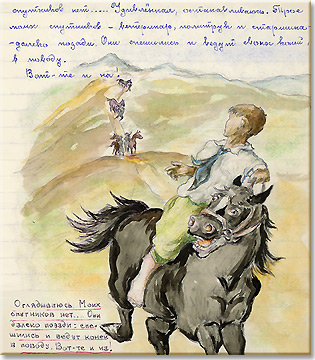

Щука и взаимная выручка

— В воскресенье будет полнолуние, — сказал нам хозяин. — Мы с Петром Чоховым пойдем ночью рыбачить. Если хочешь, попытай счастье и ты.

— Разумеется, хочу! Но надо же иметь какие-то снасти?

— Э, да ты не понимаешь! Нынче снега мало выпало. Лед толстый, рыба задыхается. Вот мы кое-где пробьем лунки — рыба к ним и подойдет дышать. Кроме того, мы знаем, где родники. Лед там тонкий — воздух просачивается. Есть места: ударь каблуком — и дыра! Вот из таких лунок рыбу черпаком знай выгребай на лед! Ну а которая от нас увильнет, снова к лунке вернется. Сможешь ее поддеть — твое счастье!

Разумеется, не рассказать об этом Лотарю было бы не по-товарищески. (Миньки уже не было, он вернулся в Суйгу.) Лотарь сперва с восторгом согласился. Когда же дошло до дела, тут уж другой разговор. После целого дня работы, когда все тело разломило от усталости, под шерстяным стеганым одеялом (он спал вместе с матерью) так тепло… Мороз лютый: градусов 30, должно быть! А там еще промокнешь, да на таком морозе… Нет, ни за что он не пойдет! И я пошла одна, захватив мешок.

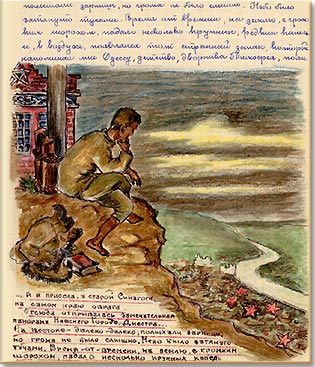

Ночь была неправдоподобно красивой! Луна до того ослепительно-яркая, что звезд на небе почти не видать. Зато на снегу загорались и переливались разноцветыми искрами тысячи звезд. Полное безветрие. Сосны и ели не роняют снега. Тишина. Лишь изредка гулко треснет дерево. И опять белое безмолвие…

У Ивана и Петра «черпаки»: к держаку прикреплен обод из гнутой черемухи, на него натянут кусок сети. У меня — ничего в руках. И пустой мешок. Вот лунка. Быстро прорубив тонкий лед, проворно и ритмично погружая в прорубь черпаки, они выбрасывают на лед трепещущую рыбешку. Чебаки и окуни, реже — щучки и ерши. Идут дальше. Так и ко второй, и к третьей лунке. Вот они подходят к месту, поросшему тростником, возле крутого берега. Здесь ключи. Лед тонок, и, кроме того, тростники служат отдушинами. Петро просто каблуком пробивает лед. Рыбы под ним видимо-невидимо, и они начерпали две изрядных кучки.